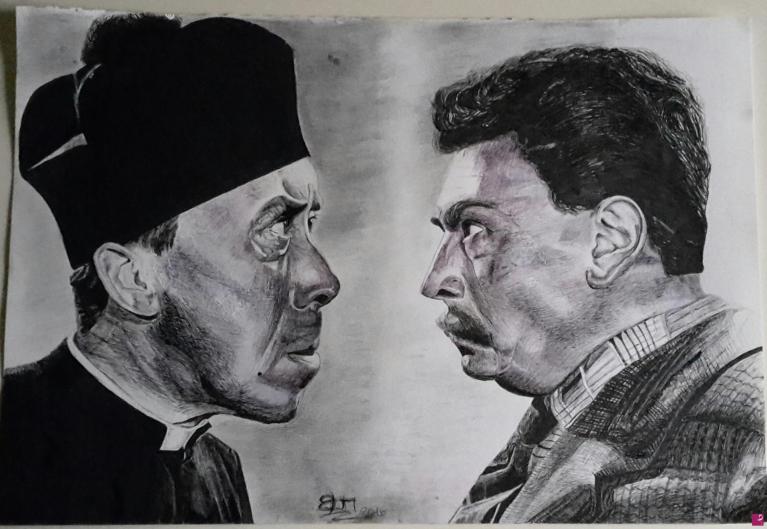

Sulla scena le statue in bronzo di Peppone e Don Camillo. Per intenderci, quelle che si fronteggiano a grandezza naturale in Piazza Matteotti a Brescello, provincia di Reggio Emilia. Sono lì dal 2001, opera dello scultore Andrea Zangani: Don Camillo sorridente, la chiesa di Santa Maria Nascente alle spalle, tonaca sacerdotale e cappello da parroco in testa, la mano destra alzata in segno di saluto, nella sinistra un libro, probabilmente il suo breviario, Peppone dal lato opposto della piazza, il municipio alle spalle, fazzoletto al collo, la mano destra, che tiene il cappello, alzata in segno di saluto. In Piazza si fronteggiano e si salutano, qui invece sono voltate entrambe verso gli spettatori, e pare che stiano salutando proprio loro. O è un’illusione?

Una luce lunare. Notturno con nuvole.

Entrambi su un piedistallo. Il sorriso di Don Camillo comincia piano a sciogliersi, a tramutarsi in un ghigno sofferente, poi ritorna sorridente, come per forza di volontà, ma si vede che non ce la fa, allora guarda verso Peppone che invece il sorriso ce l’ha stampato in faccia, anzi no, meglio, diciamo scolpito, proprio come deve essere il sorriso di una statua. Don Camillo sembra vinto da una tristezza di cui lui stesso non si capacita.

DON CAMILLO Che vergogna.

PEPPONE Eh sì… una gran vergogna.

Silenzio. Peppone sempre statuario e sorridente.

PEPPONE Io sono sempre stato più bello. E poi il colore del bronzo… è un colore che proprio non mi dona.

DON CAMILLO Ma chi stava parlando del bronzo!

PEPPONE Ah no? Pensavo vi riferiste a quello.

DON CAMILLO Sei il solito asino, Peppone. Pensa prima di parlare. Lo sai bene a cosa mi riferisco, e per quello a cui mi riferisco sei soprattutto tu che ti devi vergognare.

PEPPONE Perché soprattutto io, signor parroco?

DON CAMILLO Perché è un tuo… come lo possiamo chiamare… è un “tuo” illustre discendente quello che ci fa la figura più misera, in questa brutta storia.

Peppone tace, ma adesso il sorriso gli è scomparso dal volto, e lo si sente ribollire. Don Camillo beffardo.

PEPPONE Però… però anche il “suo” discendente, il parroco di Brescello, quello che dal pulpito sentenziava “la mafia non c’è a Brescello, qui ci sono solo bravi cattolici che vengono a messa tutte le domeniche”, anche quello non me lo vorrà definire un santo, vero signor parroco?

Stavolta è Don Camillo a scuotere la testa, a far cenno che ahimè sì, sì.

DON CAMILLO Ma cosa ne diresti allora se ripartissimo dal principio, e raccontassimo per bene come sono andati i fatti?

PEPPONE E’ un’ottima idea. Signor parroco, a lei la parola, Lei che ha studiato.

DON CAMILLO Non mi permetterei mai, signor sindaco, è Lei il primo cittadino.

PEPPONE Va bene, va bene. (Si rivolge agli spettatori). Oh dovete sapere che questa storia si svolge negli anni Novanta del secolo scorso, e si svolge nel più bel paese del mondo (il tono si fa leggermente sentimentale), quel paesello che sta tra il fiume e il monte, tra il Po e l’Appennino…

DON CAMILLO (interrompendolo bruscamente) Signor sindaco, non siamo qui a fare promozione turistica! Si attenga ai fatti, i fatti. “Facta”… in quel latino che fai male a non conoscere.

PEPPONE E non devo illustrare a lor signori dove si ambienta la storia? Questi “facta” si svolgeranno pure da qualche parte, mica tra le nuvole.

Don Camillo fa segno come a dire: va bene, asciuga e continua.

PEPPONE Questi fatti sono accaduti a Brescello, Bersèl nella nostra lingua, provincia di Reggio Emilia, d’inverno la nebbia e il gelo e d’estate un sole che ti martella, nel cuore della nostra pianura sorridente…

Altro sguardo fulminante del parroco che tenta di smorzare sul nascere il sentimentalismo del sindaco.

PEPPONE Sorridente… si fa per dire… è una… metafora…

DON CAMILLO Mo lascia stare le metafore, che hai fatto appena la quinta elementare!

PEPPONE Accadde quindi in quei primi anni Novanta che Donato Ungaro vinse un concorso e divenne vigile urbano e da Milano si spostò a Brescello, pur essendo lui di Boretto, ma l’infanzia l’aveva passata spesso nel paese vicino, appunto la nostra Brescello, la Brixellum dei romani, un centro importante della Bassa fin dall’antichità.

DON CAMILLO Ma lui era contento di trasferirsi dalla grande metropoli a un villaggetto attaccato al Po? E’ questo che bisogna spiegare.

PEPPONE Ci stavo arrivando. Che poi non furono i Romani a fondarla, ma i Galli Cenomani che…

Don Camillo si spazientisce e continua lui, a raccontare agli spettatori.

DON CAMILLO Lui era ben contento di tornare al paesello, perché non sopportava più la violenza di Milano, quell’aria irrespirabile. Milano come tutte le grandi città non ti fa vivere, ti cresce dentro un’ansia che non ti sai spiegare, la gente corre e corre e corre e non ci si guarda più in faccia, ma fermati un momento, no? Chi è che ti corre dietro? Dove scappi? E poi i banditi, e le lotte politiche, e le sparatorie. E allora Donato Ungaro, padre foggiano e madre di Boretto, vigile urbano diplomato geometra, arrivato a trent’anni e sposato con due bambini, decide che quei suoi bambini li farà crescere nella pace e nella tranquillità della pianura, e accetta con gioia quel che gli ha preparato il destino.

PEPPONE Pace e tranquillità, ha detto bene signor parroco. Che tra quei pioppi argentati e quegli olmi…

DON CAMILLO Pace e tranquillità che, anticipo a lor signori, non troverà affatto. Adesso continua ma senza farmi il sentimentale e lascia i pioppi e gli olmi dove stanno.

PEPPONE Sì… allora dicevo.., una volta arrivato nel paese della sua infanzia, tutto sembra procedere come sognato. Poi una sera tardi, mentre è nel suo ufficio, sente delle grida, degli urli provenire dalla piazza lì accanto. Un baccano! Ma cosa sta succedendo? Non ti preoccupare, gli fa il collega, sono i calabresi che giocano a carte. I calabresi? E fanno tutto ‘sto chiasso i calabresi, a quest’ ora di notte? La cosa, al vigile urbano Donato Ungaro, parve parecchio strana.

DON CAMILLO E perché gli parve strana?

PEPPONE Beh, perché…

Don Camillo ha il sorrisetto sardonico stampato sul volto. Peppone si scioglie di scatto dalla sua posizione statuaria, innervosito dal sarcasmo del prete. Scende e si siede sul suo piedistallo.

PEPPONE Per via del sindaco di Brescello. Quello non sopportava i rumori in piazza.

DON CAMILLO E perché?

PEPPONE Perché ci abitava, in piazza, ecco perché.

DON CAMILLO Ah già... la piazza era come il suo giardinetto sotto casa.

PEPPONE Non autorizzava più le manifestazioni, vietava le giostre. Per quel che ne so, aveva addirittura vietato la festa di San Genesio, il santo patrono del paese, proprio perché non tollerava ogni genere di confusione. E a quel punto Ungaro, che è un curioso di natura, un vigile urbano sì ma con l’animo del giornalista, comincia a informarsi, a chiedere in giro, e viene a sapere che sì, i calabresi son brava gente, che sono emigrati in tanti nella Bassa per cercare lavoro, ma insieme alla brava gente nella Bassa c’è arrivato anche qualcun altro che proprio brava gente non è.

Adesso è Don Camillo a scendere dal piedistallo, ad avanzare verso il proscenio, a rivolgersi direttamente agli spettatori.

DON CAMILLO La vicenda va avanti fin dagli anni Settanta. Sapete, la vicenda del soggiorno obbligato. Prendevano i boss mafiosi e li mandavano nelle regioni del nord. Uno come Don Tano Badalamenti, per dire, quello che ha fatto ammazzare Peppino Impastato, se ne stava a Sassuolo, era un signore gentile che tutti i giorni te lo trovavi al caffè, e tutti i giorni si faceva mandare il pesce fresco dalla Sicilia. Come è meglio chiamarla, vacanza-punizione o punizione-vacanza? La sostanza non cambia. Sta di fatto che quelli continuavano a fare i loro sporchi affari anche risiedendo al nord, e intanto si guardavano attorno, con sorpresa: ma che belle cittadine pulite! Ma come sono ricche e prosperose! Perché non potremmo radicare qui il nostro bisinisse?

PEPPONE Sì, e sono stati i suoi, signor arciprete, sono stati quelli della sua parte politica a fare questa bella pensata del soggiorno obbligato.

DON CAMILLO Io non ho mai fatto politica, signor sindaco.

Peppone scoppia a ridere.

PEPPONE Ah beh… ah Lei non… e avrebbe anche il coraggio di affermare una menzogna simile?

Don Camillo tira dritto.

DON CAMILLO Qualche mese dopo il vigile urbano Donato Ungaro vede in piazza una macchinona in sosta vietata. E’ proprio di un calabrese, tal Diletto Alfonso, uno cui piace farsi notare, più o meno come il suo amico Domenico Camposano detto “Mimmo Settebellezze”, che qualche tempo prima in piazza ci era arrivato a cavallo, come un cow boy americano. E il vigile urbano Donato Ungaro cosa fa davanti a quel macchinone in sosta vietata? Fa il suo dovere. Nient’altro che il suo dovere. Lo multa, e quello inizia a gridare davanti a tutti che lui la multa non la paga. Ungaro gliela scrive sotto gli occhi e gliela mette in mano, e quello la strappa davanti agli occhi di tutti, per dimostrare a tutti che Diletto Alfonso non si fa multare come un cristiano qualunque. Non si fa mettere sotto i piedi da un vigile urbano. E quando Ungaro, testardo come un asino, va fino a casa sua per farsela pagare quella multa, l’altro, mansueto come un agnellino, la multa la paga, e si scusa perfino: sa, signor vigile, mica potevo fare quella figura davanti a tutti. E il signor sindaco? Come reagisce il sindaco in quei frangenti, stiamo parlando del tuo “discendente”, il signor Ermes Coffrini, che era sindaco del Partito Comunista Italiano dal 1985 e lo sarà per quasi un ventennio?

PEPPONE Lui apprezza. Fa complimenti. Bravo Ungaro, così si fa.

DON CAMILLO E bravo anche il signor Coffrini, il sindaco con la Jaguar.

PEPPONE Adesso, signor curato, non mi farà mica il moralista per questi dettagli…

DON CAMILLO Chiamalo dettaglio… e comunque ai tuoi tempi tu la Jaguar non ce l’avevi. Te ne saresti vergognato.

PEPPONE Sta di fatto che non è la Jaguar la questione…

DON CAMILLO Ah sì? E qual è la questione, dì ben su…

Silenzio. Imbarazzo. Don Camillo intanto è tornato al suo piedistallo e, non si sa da dove, tira fuori una bottiglia di lambrusco e due bicchieri.

DON CAMILLO Ti è andata via la voce, compagno? Vuoi un bicchiere di rosso per fartela ritornare?

Glielo versa. Peppone beve.

PEPPONE La questione è che Ungaro… che lo abbiamo detto è un curioso di natura ed è pure diplomato geometra, insomma, di case se ne intende, nel guardarsi attorno curioso…

Peppone si alza tutto immedesimato, e stavolta è lui ad avanzare in proscenio.

PEPPONE … con quel suo volto simpatico da D’Artagnan, baffi e pizzetto, e gli alamari da carabiniere cuciti direttamente sul cuore, non sulla divisa, perché non l’abbiamo ancora detto, ma prima di fare il vigile urbano Ungaro ha fatto il militare come carabiniere a Napoli, ha prestato servizio nel battaglione di Secondigliano, e quella frase del cuore e degli alamari l’ha sentita dal generale Dalla Chiesa e non l’ha più scordata. Ungaro dicevo vede l’edilizia che prospera, case ricchissime che vengono su, copri interruttori in marmo di Carrara, ma cosa diavolo sta succedendo, cosa sta succedendo Cristo di un Dio…

Occhiata di Don Camillo. Ma il signor sindaco non la vede, volge le spalle al parroco e adesso è un fiume in piena, con ritmo serrato da invettiva, altro che statua!

PEPPONE … cosa sta succedendo a questa nostra terra tra il fiume e la montagna, dove d’inverno si gela nella nebbia e d’estate il sole ti prende a martellate, cosa sta succedendo che da Cutro stanno arrivando tanti di quei cutresi, Cutro in provincia di Crotone, saranno anche brava gente, ma Cristo qualcuno che non è bravo ci sta là in mezzo, per esempio quelli della cosca dei Grande Aracri, che prima in soggiorno obbligato ci era arrivato Antonio Dragone, e comandava lui, poi il suo luogotenente Nicolino Grande Aracri, detto “Manuzza”, lo ha fatto fuori, gli ha sparato per la strada, è diventato lui il capo, e giù affari e il riciclaggio, e a quel punto il vigile urbano Donato Ungaro si guarda attorno e vede i copri interruttori in marmo di Carrara e le ville lussuose con piscina, ma quelli non erano semplici muratori si dice e si domanda, e un giorno scopre che han costruito otto appartamenti là dove per legge ce ne potevano stare solo quattro, eh no non si può, questo non si può, vado a dirlo subito al sindaco che mi ha già fatto i complimenti per come mi sono comportato con il calabrese in sosta vietata, e invece stavolta il sindaco non li fa i complimenti, stavolta si impunta, lascia perdere Ungaro, non rischiamo, come non rischiamo signor sindaco, ti dico che è una perdita di tempo, quelli ci fan ricorso, lascia perdere va bene così, e poi si viene a scoprire che è il sindaco che vuole lasciar perdere e intima al vigile urbano Donato Ungaro di non fare il proprio dovere, perché il signor sindaco è anche un signor avvocato, e nel suo studio legale di Reggio Emilia, città del tricolore, tra i suoi clienti c’ha anche la famiglia Grande Aracri e in particolare Francesco Grande Aracri, fratello del signor Nicolino Grande Aracri, detto “Manuzza”, quello che anni prima zitto zitto aveva fatto ammazzare il suo boss di un tempo, Totò Dragone, a colpi di pistola e kalashnikov.

Silenzio.

DON CAMILLO Ah. Eccola la questione.

Silenzio.

DON CAMILLO Sai cosa faceva San Tommaso a Parigi all’inizio di ogni lezione? Metteva sul tavolo una mela.

Don Camillo estrae, non si sa da dove, una mela rossa (l’autore ci terrebbe particolarmente che fosse rossa, e soprattutto vera), e la mostra al sindaco.

DON CAMILLO E poi diceva agli studenti: questa è una mela. Se qualcuno non è d’accordo, può anche andarsene subito.

PEPPONE E questo cosa c’entra?

DON CAMILLO Niente. Ma un po’ di filosofia, in quella tua testona, non ti farà male… non credi?

Peppone è confuso. Don Camillo lo raggiunge a proscenio, con la sua mela in mano. Adesso sono lì le due statue, protese entrambe verso gli spettatori. Don Camillo dilaga con le parole, mentre Peppone scruta attento l’uditorio.

DON CAMILLO Va bene, lasciamo perdere la filosofia. Così come lascia perdere il vigile urbano Donato Ungaro: cosa deve fare, mettersi contro l’autorità del proprio sindaco? Del primo cittadino? Del compagno sindaco con la Jaguar? Ungaro lascia perdere, e si arriva al nuovo millennio, e Ermes Coffrini viene rieletto sindaco, perché si vede che i compagni avvocati con la Jaguar fanno un certo effetto agli inizi del nuovo millennio, certo il glorioso Partito Comunista italiano è scomparso, sostituito da una sfilza di nomi che nessuno più si ricorda e che non sarò certo io a voler qui ricordare, sta di fatto che il nucleo duro del partito cambia nome ma è ancora lì, a comandare, e allora all’inizio del nuovo millennio il vigile urbano Donato Ungaro di cui è nota, almeno a me e a te, la passione per il giornalismo, va dal suo sindaco e gli chiede il permesso di collaborare con la Gazzetta di Reggio pagine di Brescello, in realtà Ungaro lo sa che non è tenuto a chiedere il permesso, la Costituzione stessa glielo permette, ma lo fa come gesto di correttezza, e il signor sindaco stavolta reagisce con entusiasmo…

PEPPONE … ma certo Ungaro scriva, scriva bene di noi e della nostra comunità, anzi, c’è la nuova centrale turbogas da creare, c’è quella grossa ditta di Boretto, la conoscerà sicuramente, la Bacchi, che sarà nostra alleata in questa impresa, serve il consenso della popolazione, e quale miglior strumento della stampa per creare consenso, scriva Ungaro scriva!

DON CAMILLO E Ungaro ringrazia e scrive, e di cosa scrive, scrive del traffico di stupefacenti, della droga che circola, di chi ci fa affaracci sopra, scrive di mafiosi che affermano con orgoglio io sono una persona seria, traffico in droga da vent’anni, scrive di macchine bruciate con l’acido e di una invasione di capitali sporchi, scrive di imprenditori quasi onesti che stanno a un gioco molto poco onesto, e un bel mattino il vigile urbano Donato Ungaro trova la saracinesca del garage del proprio vicino completamente bruciata, ma come, ma cosa ho fatto dice il suo vicino che detto per inciso è la persona più mite del paese, e Ungaro si informa in giro e viene a sapere che quelli là hanno sbagliato indirizzo e la saracinesca che doveva bruciare era proprio la sua, e si vede che quelli con le saracinesche dei garage si trovano bene, le usano come agendine per dare messaggi al popolo, pensate che un parente di Domenico Camposano, il calabrese a cavallo, se la ritrova scritta con sopra una frase inequivoca: il fuoco brucia, la neve non si tocca.

![]()

Tornano entrambi a sedersi sui piedistalli. Stavolta è il sindaco a versare il lambrusco all’amico.

PEPPONE Che è così bella la neve sulla pianura. Mi darà del romantico, signor curato, ma per me, un Natale dalle nostre parti senza la neve… non è un Natale come si deve. Adeste fideles!

Don Camillo lo guarda come a dire: ma cosa hai capito?

PEPPONE No… ho capito, ho capito… la neve, lo so quel che significa… è che la frase sulla saracinesca mi ha fatto pensare… va beh, torniamo a Ungaro…

Don Camillo fa un cenno come a dire: che è meglio.

PEPPONE E intanto la vicenda della centrale turbogas va avanti.

DON CAMILLO E a portarla avanti c’è la rinomata ditta Bacchi, ditta di costruzioni e calcestruzzo.

PEPPONE E la Bacchi coinvolge nell’affare anche un gigante come l’Ansaldo.

DON CAMILLO Ma la Bacchi, fate attenzione, ha già avuto qualche problemino con la giustizia, è già stata indagata per aver concesso due subappalti a ditte legate alla ‘ndrangheta.

PEPPONE E dov’è il problema? Il sindaco Coffrini e il Bacchi sono amiconi e vanno di comune accordo perché fiutano che la centrale turbogas sarà per Brescello l’affare del secolo.

DON CAMILLO Comincia così: che i contadini vendono i terreni.

PEPPONE Ma che dico del secolo, sarà l’affare del millennio.

DON CAMILLO E i dirigenti dell’Ansaldo vengono a visitare la zona, a fare sopralluoghi.

PEPPONE Tutto regolare dice il sindaco, anzi, Ungaro, venga anche lei, venga a fare il suo dovere di giornalista! Le faccio intervistare i pezzi grossi, scriva, scriva, scriva che tutto è in regola!

DON CAMILLO (beffardo) E’ il nuovo nuovissimo che avanza!

PEPPONE (assai convinto) E’ l’industria che darà lavoro a tutti!

DON CAMILLO (sempre più beffardo) Sono le magnifiche sorti e progressive!

PEPPONE E’ il sol dell’avvenire!

DON CAMILLO Che non tramonta mai…

PEPPONE (trionfante) E’ la rivoluzione comunista e proletaria!

Don Camillo si ferma, basito.

DON CAMILLO Non si sarà certo espresso in questo modo, il sindaco con la Jaguar!

PEPPONE Beh no… certo che no… mi scusi, signor arciprete… non so cosa mi è successo, mi sono lasciato andare…

DON CAMILLO Ma intanto si formano comitati di cittadini contro la centrale, che denunciano i pericoli per la popolazione.

PEPPONE Scriva Ungaro, scriva che sono tutte paure infondate!

DON CAMILLO E Ungaro scrive…

PEPPONE Scriva che quei comitati sono pieni di disfattisti e criticoni!

DON CAMILLO Ungaro scrive ma fa il contrario di quel che gli suggerisce il sindaco, dà voce a quei comitati e alle loro fondate paure.

PEPPONE Apriti cielo!

DON CAMILLO Il signor sindaco lo chiama a rapporto.

Peppone avanza a proscenio, Don Camillo lo segue.

PEPPONE Lei non si può permettere!

DON CAMILLO Ma io veramente…

PEPPONE E’ disonesto osteggiare un’impresa che farà il bene della nostra Brescello.

DON CAMILLO Mi scusi signor sindaco, ma…

PEPPONE Ora ti chiamo il cavalier Fantuzzi, il cavalier Fantuzzi in persona!

DON CAMILLO La prego, mi ascolti…

PEPPONE Lui ti dirà che sono tutte fandonie, che non c’è niente di vero, che i terreni su cui far crescere la nuova meraviglia di Brescello sono a prova di bomba!

Silenzio.

DON CAMILLO Io una bomba la tirerei a quelle due statue.

Ritornano ai loro piedistalli, come a una prigione. Si mettono in posizione di statue.

DON CAMILLO Ma ti sembra che uno se ne debba stare lì, immobile giorno e notte, che grandini o faccia bel tempo, a non fare nulla di nulla? Ci si annoia da morire. Stare lì solo perché i turisti ti vengano accanto a farsi le foto ricordo, con quella faccia da ebeti…

PEPPONE Cosa le han fatto di male i turisti, signor curato?

DON CAMILLO Ah niente, niente. Se entrano in chiesa a dire una preghiera e accendono una candela davanti al Crocifisso sono anche contento. Ma quando si piazzano vicino a me, alla mia statua intendo dire, in calzoncini corti e bottiglietta d’acqua minerale, e con quel sorriso da imbecilli mi strusciano, mi abbracciano, mi fanno il solletico sotto il mento e sproloquiano e infilano una banalità dietro l’altra e si scattano una valanga di selfie che non la finiscono più, ecco che mi verrebbe voglia di dargli un cazzotto, tutto qua. Un bel cazzotto! Che li stenda tutti!

PEPPONE Già… i selfie…

Silenzio. Poi Peppone riprende a raccontare.

PEPPONE Avvenne allora che il vigile Donato Ungaro si ammalò. Niente di grave, una semplice influenza. Va a trovarlo a casa il medico generico, una gentile dottoressa che arrivando si scusa, sai Donato ho fatto tardi perché lungo la strada della Cisa, quella che partendo da Sarzana arriva a Verona passando per Brescello… beh, tu non sai quanti ammalati di tumore ci sono su quella strada, e proprio nel pezzo vicino al nostro paese. A Donato gli prende un colpo: sei sicura? Son sicura sì, fa la dottoressa. A quel punto Donato Ungaro guarisce di colpo e scrive un nuovo articolo sulla Gazzetta di Reggio, quello sì, una bomba: casi di leucemia sulla strada della Cisa!

DON CAMILLO Ma, combinazione, quel terreno è proprio vicino vicino a quello su cui il sindaco, la Bacchi e l’Ansaldo vogliono far costruire la centrale turbogas. Esce l’articolo, telefonata immediata del sindaco con la Jaguar: devi ritrattare! Devi dire che ti sei sbagliato, che sei stato male informato, non è vero nulla! Ma ormai la frittata è fatta: e quando quell’articolo, e il clamore che ne consegue, arrivano ai dirigenti dell’Ansaldo, questi fanno marcia indietro, e l’intero progetto va in fumo. Immaginatevi lo stato d’animo del primo cittadino, nonché avvocato di grido! Una furia!

Peppone si slancia giù in proscenio, Don Camillo dietro.

PEPPONE Ungaro, o la smetti di scrivere, o ti licenzio.

DON CAMILLO Mi licenzia? E cosa ho fatto di male?

PEPPONE Non puoi scrivere queste cose!

DON CAMILLO Ma signor sindaco, non può licenziarmi perché scrivo sulla Gazzetta!

PEPPONE E invece sì. Hai tirato troppo la corda, Ungaro, e adesso si spezza. Ti avevo avvisato. Avvio immediatamente una procedura disciplinare nei tuoi confronti. Io ti caccio!

Peppone tira fuori dalle tasche carta e penna.

PEPPONE Ecco qua… vedrai… sulla strada finisci, disoccupato… hai violato dei segreti d’ufficio!

DON CAMILLO Segreti? Quali segreti?

PEPPOBE E poi hai scritto anche per la Gazzetta di Parma che non ti avevo dato il permesso! Non avevi la mia autorizzazione!

Peppone continua a scrivere tutto arrabbiato.

DON CAMILLO Ma signor sindaco, a dire il vero io Le chiesi, se lo ricorda, di poter scrivere per la Gazzetta di Reggio, e glielo chiesi per gentilezza. Lo sapevo bene che il permesso non me lo doveva dare Lei. Il permesso, meglio, il diritto me lo dava la Costituzione, l’ha presente, quella fondata sul lavoro…

PEPPONE Ecco, appunto, quel lavoro che oggi io ti tolgo, guarda un po’.

DON CAMILLO Visto che Le andava bene che io scrivessi per la Gazzetta di Reggio, non mi sono preoccupato di rinnovarle la richiesta per quella di Parma.

Peppone ha finito di scrivere e porge il foglio a Don Camillo.

PEPPONE E con questo sei licenziato, vigile urbano Ungaro.

Don Camillo legge attentamente il foglio. Poi, calmo calmo.

DON CAMILLO Ha dimenticato una cosa, signor sindaco.

PEPPONE Che cosa?

Don Camillo sorride.

DON CAMILLO La firma.

PEPPONE Ma… non c’è bisogno di firmare…

DON CAMILLO Come non c’è bisogno? Lei mi sta licenziando senza una buona causa. Lei avrà anche i suoi buoni motivi, ma deve prendersi le sue responsabilità.

Il signor sindaco si innervosisce ancora di più, per il tono tranquillo ma determinato del suo sottoposto.

PEPPONE Insomma Ungaro! Sei ancora in tempo: smettila di scrivere e torna a fare le multe in strada, che è quello che sai fare meglio. E io ti lascio al tuo posto. Tieni famiglia, no?

Don Camillo sorride. Con voce piana.

DON CAMILLO Io non la smetto, signor sindaco. Io qui sto.

Il sindaco sbotta.

PEPPONE E allora vai all’inferno! E trovati un altro lavoro, se sei capace.

Don Camillo gli porge ancora il foglio. Implacabile.

DON CAMILLO La firma.

Peppone ha un attimo di incertezza, afferra il foglio e lo firma.

DON CAMILLO Grazie.

Don Camillo si mette il foglio in tasca.

PEPPONE E così il vigile urbano Donato Ungaro venne cacciato via.

DON CAMILLO E si ritrovò disoccupato.

PEPPONE Ovviamente fece causa al sindaco, e iniziò così un lungo processo

DON CAMILLO A Brescello si fece il vuoto attorno a lui. I compagni non furono così solidali… allora si trasferì a Bologna e trovò lavoro come conducente di autobus.

PEPPONE Però la passione per la scrittura e il giornalismo non lo abbandonò.

DON CAMILLO E poco tempo dopo, nel 2003, a proposito dell’arresto di Francesco Grande Aracri, fratello del boss Nicolino detto “Manuzza”, Francesco che per la cronaca verrà poi condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, il sindaco Ermes Coffrini dirà…

PEPPONE A noi non risulta nulla, qui si è sempre comportato bene, ha fatto anche dei lavori in casa mia, e si è visto assegnare dei lavori dal Comune.

DON CAMILLO Sì, perché il sindaco con la Jaguar è uno che il lavoro lo toglie ma anche lo dà, come il Padreterno. E a ragione dice che non gli risulta, perché proprio in quegli stessi anni si toglieva spesso la giacca da sindaco e indossava la toga da avvocato e difendeva proprio Francesco Grande Aracri davanti al Tar di Catanzaro, dicendo…

PEPPONE Se viene un signore e ha bisogno, non gli chiedo certo un certificato penale o attinenze con la sua moralità. Io tutelo un diritto particolare. Altrimenti qui un avvocato non deve più tutelare un eventuale mafioso o un medico curarlo?

I due ritornano sui loro piedistalli, riprendono la posizione da statue.

DON CAMILLO Che vergogna.

PEPPONE E non è finita.

DON CAMILLO Come non è finita?

PEPPONE Perché una volta terminati i quasi vent’anni da sindaco di Ermes Coffrini…

DON CAMILLO Cosa succede?

PEPPONE Succede che dopo un breve intermezzo, al posto suo di sindaco si installa il figlio Marcello.

Don Camillo alza gli occhi al cielo.

DON CAMILLO Signore non potete farmi questo!

PEPPONE Anche lui avvocato nello studio del padre.

DON CAMILLO Con gli stessi clienti?

PEPPONE Ovvio che sì.

DON CAMILLO Basta ti prego. Ne ho abbastanza. Parlami del paesello e del grande fiume…

PEPPONE E c’è di più: il promettente erede, eletto sindaco in quota Partito Democratico nel 2014, sempre a proposito di Francesco Grande Aracri, già stracondannato…

DON CAMILLO Ti prego parlami degli olmi, dei pioppi argentati…

PEPPONE … lo definisce in un’ intervista alla televisione “uno educato”, “molto composto”.

Don Camillo fa come un grido soffocato. Si mette le mani in testa, non vuole sentire.

DON CAMILLO Parlami di Giuseppe Verdi!

PEPPONE A quella dichiarazione seguì un putiferio di polemiche, potete immaginare, ma la direzione provinciale del PD non ne chiese le dimissioni.

DON CAMILLO Cantami Va pensiero, cantami Parigi o cara, anzi no, meglio, Di Provenza il mare il suol!

PEPPONE Il PD reggiano si dichiarò impossibilitato ad agire perché Marcello Coffrini non risultava iscritto… quindi…

Don Camillo mostra il fiasco vuoto a terra e chiama un ipotetico cameriere.

DON CAMILLO Del lambrusco, del lambrusco vi supplico, una damigiana, e una vasca di tortelli di zucca e parmigiano, che ci voglio affogare dentro!

PEPPONE E finalmente il nome del paese di Brescello è comparso nelle carte della maxi-inchiesta AEMILIA sulla ‘ndrangheta in regione, e ci sono stati nuovi sequestri di immobili nel territorio comunale tutti riconducibili alle ‘ndrine.

E poi tutti sappiamo come è andata a finire: l’operazione AEMILIA ha fatto arrestare e condannare più di 300 persone, e Brescello è stato il primo comune dell’Emilia Romagna sciolto per infiltrazione mafiosa.

Peppone è orgoglioso di questo finale, si scioglie e si siede sul piedistallo.

DON CAMILLO Dimmi che c’è un lieto fine.

PEPPONE E’ questo il lieto fine.

DON CAMILLO Questo è… un finale lieto, secondo te?

Peppone allarga le braccia. Guarda il fiasco: è vuoto.

PEPPONE Ma non aveva chiesto dell’altro lambrusco?

Don Camillo, pur fisso in posizione statuaria, sbotta.

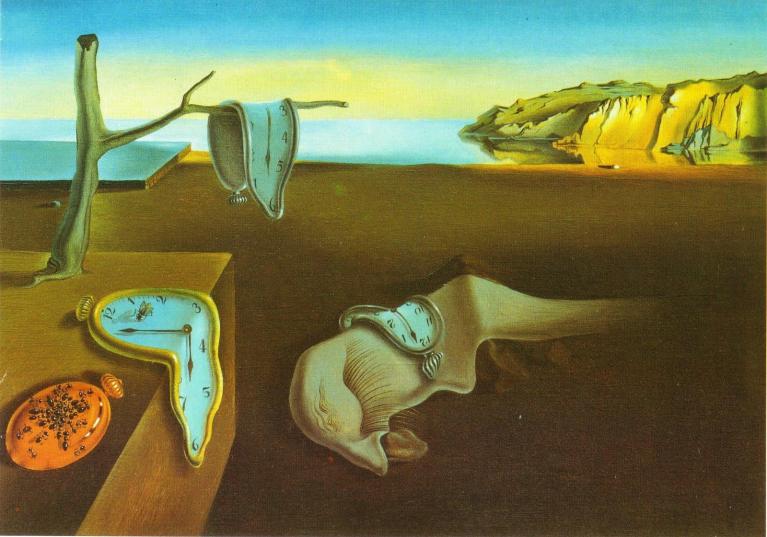

DON CAMILLO Con tutto quello che è successo e succede da nord a sud di questa benedetta stramaledetta penisola, che da un secolo e mezzo a questa parte, da quando si è formato questo Stato cosiddetto unitario, nessuno ha mai saputo distinguere veramente la mafiosità dei politici dalla politica fatta dalle mafie, tu questo me lo chiami un lieto fine? Siamo all’ombra di una montagna di morti che non riusciamo a vederne la cima, conficcati come dannati in un lago ghiacciato e senza vita, e tu questo me lo chiami un lieto fine? Mi dovrei accontentare?

Tira fuori dalla tonaca un foglietto e legge.

DON CAMILLO

“Ahi mafia infame che tieni avvinti tutti nelle tue spire

genìa perversa che domini in questo bel paese!

Hai i piedi in Sicilia, ma afferri anche Roma!”

Questo lo ha scritto uno della mia ditta, lo sai, un prete di nome Don Luigi Sturzo…

PEPPONE Lasci stare la sua ditta, signor curato, che con tutte le porcherie che avete combinato, farebbe molto meglio a starsene…

Fa il gesto dello stare zitto, ma il parroco è un fiume in piena.

DON CAMILLO … un siciliano di Caltagirone, lo ha scritto la bellezza di 117 anni fa, e aggiungeva:

“Dunque in tali mani è capitata la patria

da essere ridotta a spelonca di ladroni?

L’onestà, la moralità, il bene del popolo

sono divenute parole vuote e prive di senso

anzi, servono per meglio coprire

le malversazioni, la prepotenza, la tirannia.”

Si ricaccia il foglietto in tasca e si rimette in posizione statuaria, rivolto agli spettatori.

DON CAMILLO Così era l’Italia nel 1900, caro Peppone, così è l’Italia di oggi, il “bel paese”, una lurida, stratificata, camaleontica Macchina Mangereccia, una palude spaventosa e senza fondo dove i prepotenti e i ladri e i truffatori sono detti “furbetti”, come a premiarli, a dargli la medaglia, segno che tutti gli altri son coglioni, dove chi grida in piazza “onestà onestà” stai pur certo che sarà il primo una volta al potere ad apparecchiarsi la tavola per sé e per i congiunti, e a quel punto è fatta, è-fat-ta, se il primo pensiero dell’onesto cittadino è apparecchiarsi la tavola e pensare alla famiglia siamo tutti condannati, tutti fregati, dietro ogni tavola apparecchiata ci sono i crimini peggiori, i delitti più atroci, e il tutto è condito da lazzi e barzellette dis-gus-to-se, ma sì, che basta metterla sul ridere, siamo un popolo di guitti, basta chiudere gli occhi, tapparsi le orecchie, farsi un bel nodo alla cravatta e murarsi l’anima, che tanto l’onestà è quella merce che milioni e milioni dei nostri connazionali richiedono sempre agli altri, ai vicini, ai lontani, agli amici e ai nemici, ai soliti fessi che pagano le tasse e davvero ci vanno a lavorare, e la richiedono con una faccia di bronzo che al confronto le nostre fan tenerezza, tanto son pallidine. E va bene dirai tu, noi siamo…

PEPPONE Statue.

Don Camillo si ferma, come smarrito, davanti a quella parola scolpita. Silenzio.

PEPPONE Non mi faccia il melodrammatico, signor parroco. Così minuscolo, questo lieto fine, non mi pare. E’ pur sempre una lucina in fondo al pozzo... le sembra poco? E’ un finale… donato… sì, mi scusi il gioco di parole, è un dono per cui provare gioia. Chi vuole il paradiso mica lo può cercare in terra.

DON CAMILLO Ah beh, se lo dici proprio tu… viene da crederci.

DON CAMILLO E il Donato Ungaro un tempo vigile urbano e oggi conducente di autobus, l’ha vinta la sua causa?

PEPPONE L’ha vinta sì. Nel frattempo gli hanno tagliato le gomme dell’auto e combinato qualche altro scherzetto, ma la causa l’ha vinta. Pare che gli abbiano proposto un sacco di soldi per starsene dov’è, ma che lui non abbia accettato. Lui rivuole il suo lavoro. Vuole tornare a fare il vigile urbano a Brescello.

DON CAMILLO Bene. Così ce lo ritroveremo a fare multe in Piazza Matteotti.

Una musica lontana, di fisarmonica. Una musica straziante, che sembra venir fuori dalla terra. Un lamento. Un grido. O un’illusione?

DON CAMILLO Spero solo che multi anche quei turisti insopportabili, delle multe da fargli fischiare le orecchie, da non farli più tornare… ci sono tanti bei posti in Italia dove andare, delle “location” ben più famose della nostra! Che quando mi corrono incontro, con quelle faccette e quel sorrisetto prestampato da depliant… e i gridolini… che il Signore mi perdoni, ma io a quelli altro che cazzotto…

PEPPONE Ma via signor parroco, il turismo è una risorsa!

DON CAMILLO Bravo compagno, sentilo lì, come l’ha imparata bene. Il turismo è una risorsa… sarà anche una risorsa, ma quando me li vedo arrivare, come dei plotoni in guerra, un flagello, una piaga d’Egitto, come le cavallette della Bibbia…

Si sente in lontananza, poi sempre più vicina, quella fisarmonica dal suono antico, che è il suono del non-ancora, del germoglio che non vediamo.

DON CAMILLO Io uno di ‘sti giorni scappo…

PEPPONE Non può scappare, signor parroco, Lei è una statua di bronzo!

DON CAMILLO Su questo hai ragione. Sei un asino, ma su questo hai ragione. E poi anche se ci riuscissi quelli sarebbero capaci di corrermi dietro fino al Po.

PEPPONE Quelli chi?

Mentre la musica cresce, il buio se li inghiotte entrambi.

DON CAMILLO E se aspettassimo la notte, quando non ci vede nessuno, una bella notte di luna, per scappare insieme?

Peppone fa una faccia come a dire: è un’idea.

Buio.

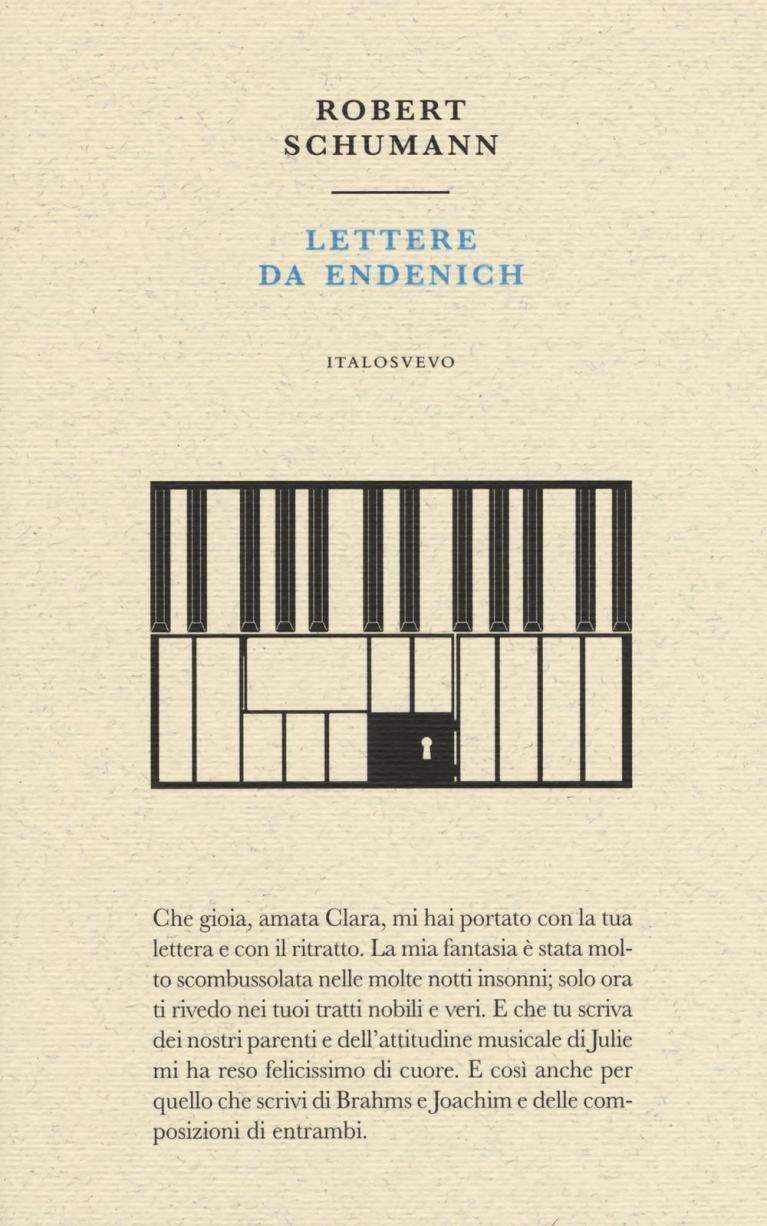

Il testo originale Saluti da Brescelloè l'ideale 'prologo' di Va pensiero, una creazione corale, ideata e diretta da Marco Martinelli e Ermanna Montanari, che racconta il 'pantano' delI’Italia di oggi in relazione alla “speranza” risorgimentale inscritta nella musica di Giuseppe Verdi. Domani il debutto a Modena al Teatro Storchi e poi ancora a Ravenna, Bologna, Ferrara, Cesena, Milano, Bergamo, fino a fine febbraio. Qui le date.