L’anno scorso ci avevamo provato. Quest’anno ci abbiamo preso gusto e il gioco si è allargato. Raccontiamo la stagione teatrale trascorsa a più voci, quelle di chi abitualmente scrive sulla rubrica di teatro di Doppiozero, quelle di alcuni osservatori ospiti e di artisti che stimiamo e amiamo. Confondiamo le acque, tra chi il teatro lo fa e chi lo guarda e lo analizza, convinti che di un’unica ecosfera del possibile, dell’utopia, dello sguardo di traverso, al mondo delle ombre, al germinare in ombra, oggi si tratti.

Abbiamo chiesto di eleggere o di raccontare lo spettacolo o il tema teatrale dell’anno. Ne è venuto fuori un caleidoscopio di visioni, una piccola enciclopedia del 2017 teatrale, delle creazioni e degli umori di una stagione, da gustare poco alla volta, da centellinare. Buona avventura (e buon 2018) anche ai nostri lettori con (in disordine di apparizione): Massimo Marino, Massimiliano Civica, Roberta Ferraresi, Graziano Graziani, Ermanna Montanari e Marco Martinelli, Matteo Brighenti, Enrico Piergiacomi, Francesca Saturnino, Daria Deflorian, Maddalena Giovannelli, Roberto Latini, Lorenzo Donati, Lorenzo Pavolini, Attilio Scarpellini, Piergiorgio Giacchè, Armando Punzo, Rossella Menna, Giuliano Scabia.

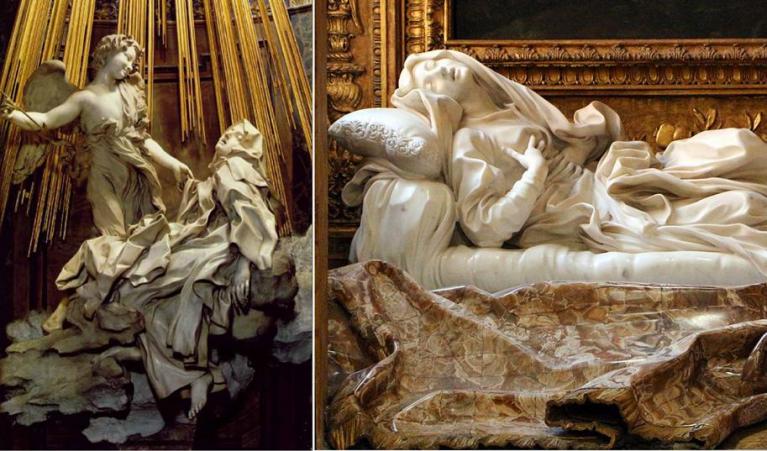

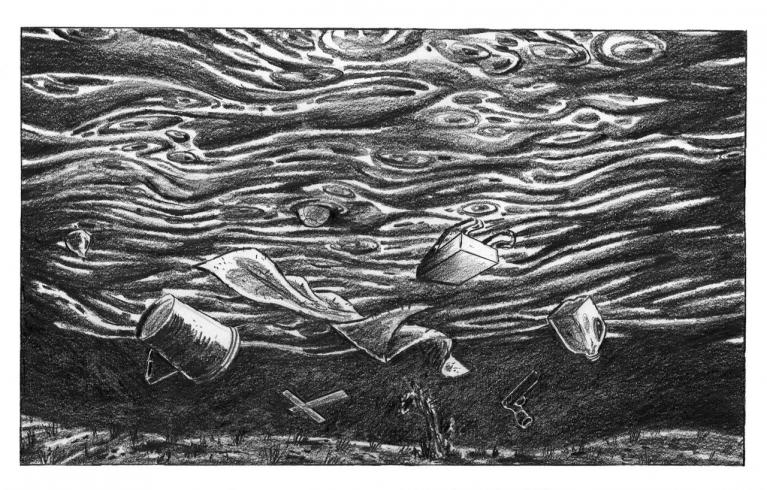

![]() Il naufragio, di Leogrande-Shkurtaj-Tramacere, Biennale Musica 2014, ph. Akiko Miyake.

Il naufragio, di Leogrande-Shkurtaj-Tramacere, Biennale Musica 2014, ph. Akiko Miyake.

Alessandro Leogrande. Un rimpianto (Massimo Marino)

La parola fatta musica. Il dolore meditato in una ballata di fantasmi, tra sillabe esplose, frasi e grida di una lingua lontana, periodi musicali decostruiti e sublimati in pura materia sonora, in antiche polifonie popolari, in suoni liquidi o ferrosi.

Subito prima di Natale, il 22 dicembre, ho assistito a una ripresa di Katër i Radës. Il naufragio presso i Cantieri Teatrali Koreja di Lecce. Il libretto lo aveva scritto Alessandro Leogrande per la Biennale Musica 2014. Riprendeva la materia di una sua inchiesta, sul naufragio di una motovedetta albanese carica di migranti, speronata da una nave della Marina Militare italiana di pattuglia per impedire lo sbarco dei disperati “invasori”. Lo spettacolo era un’occasione da non perdere per vari motivi: un’opera contemporanea, difficile da allestire e da far girare, con cantanti, coristi, strumentisti, con le belle musiche del compositore albanese Admir Shkurtaj, uno che sviluppa la lezione di Berio guardando alla musica tradizionale del suo paese e un po’ anche al Kurt Weill di Mahagonny, cercando nell’essenza dei suoni e delle voci il lamento, il lutto, la tragedia, gli scontri contemporanei. Lo era anche per la bella regia sognante, sincopata, di Salvatore Tramacere, che inventa un mare nero tra due file di spettatori con una pedana mobile dove riprendono vita i fantasmi dispersi in quelle acque, in una ballata civile con l’intensità arcaica, barbarica e civile insieme, di un rito di lutto e memoria.

Ma era una serata speciale soprattutto perché Alessandro Leogrande, crudelmente, ci aveva lasciati a soli 40 anni meno di un mese prima. La sua vita, esemplare per lucidità politica, per capacità di interpretare e narrare le trasformazioni della società e in particolare del Sud dalla parte degli ultimi, era stata improvvisamente troncata da un malore che aveva lasciato nello sgomento chi ne apprezzava le qualità di analisi, di inchiesta, di intervento, di limpida scrittura. Questo spettacolo era stato il suo primo tentativo di portare sulla scena le sue ricerche sociali, donando a esse l’emozione della sintesi, della metafora, della lingua agita in presenza. E indicava già una strada matura di nuovo teatro politico che dialoga non solo con la cronaca ma con strati profondi, spesso in ombra, dell’umano. Dopo, in più recenti scritture per la scena, non avrebbe raggiunto gli esiti di perfetto impasto emotivo e simbolico di questa prima prova, inoltrandosi con ansia di sperimentare in un (difficile) teatro del presente, ricco di umori e di promesse ma evidentemente ancora in cerca di quadratura tra temperature diverse.

In questo testo c’è tutto: i volti, i cuori dei morti annegati, la musica che riesce a donare fulgore alle parole e viceversa, la sfida a estrarre figure e senso al buio della morte. Scriveva Leogrande, in un articolo di presentazione, parlando di vicinanze tra riti mortuari balcanici e salentini: «Un comune Ade, le cui pareti non si possono abbattere, tant’è che l’incontro con chi non c’è più, il prestare ancora una volta ascolto al loro canto muto, può avvenire solo nel sogno. O nell’opera, appunto, che è in fondo quello strambo terreno, libero da molte leggi, in cui il sogno può rifiatare». Basta chiudere gli occhi e l’immaginazione dipinge un mondo altro dalla realtà, come dice alla fine dello spettacolo di Koreja a Lecce la voce placida di Alessandro, in un lontano ricordo di pace e felicità nella campagna dei nonni, tra le Murge.

![]()

Manifesto premi Ubu 2017.

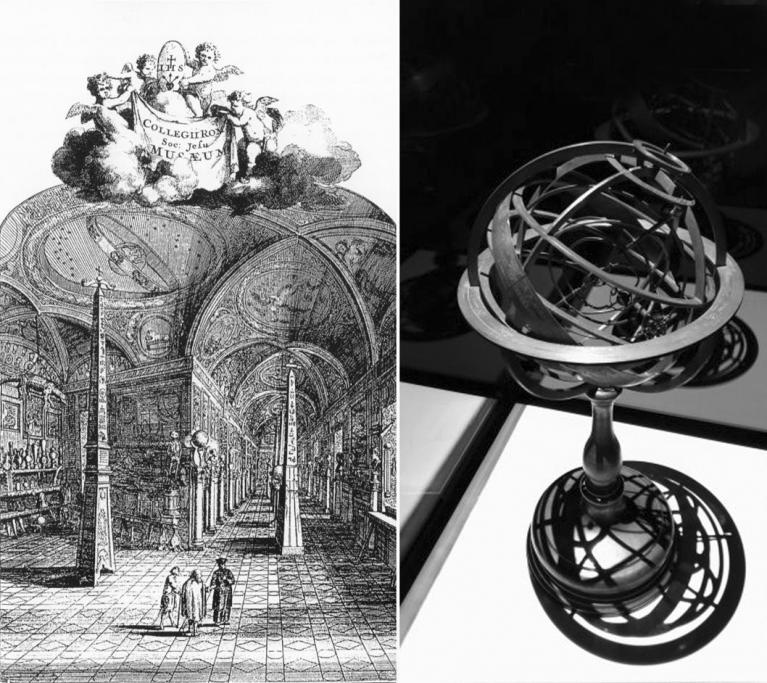

Cambio della guardia, senza squillo di tromba (Massimiliano Civica)

Esporrò dei fatti, senza fornirne un'interpretazione e senza esprimere un giudizio di valore. Proporrò insomma unicamente uno spunto di riflessione, perché non ho chiaro se quanto è accaduto sia da leggere positivamente o meno.

Gli ultimi premi Ubu hanno sancito un cambio della guardia: i "nuovi" artisti (che in Italia vuole dire comunque gente di mezza età, intorno ai 50 anni) hanno preso il posto dei "vecchi".

La modalità particolare di questo cambio della guardia merita qualche osservazione.

L'ultimo avvicendamento di portata simile in Italia era stato annunciato, preparato e "chiesto a gran voce" tramite un convegno: quello di Ivrea.

Ai tempi di Ivrea, il "nuovo" teatro, con i rappresentanti del "vecchio" teatro ancora vivi, vegeti e seduti sulle loro poltrone, aveva con forza reclamato spazio e potere. Si era trattato, a vedere con occhi asciutti, di un'istanza politico/economica, che aveva riunito artisti diversi, per temperamento e qualità, sotto il comune desiderio di dare l'assalto al Palazzo d'Inverno. C'erano nemici potenti da abbattere per la presa del potere e critici nuovi, agguerriti e "di parte" avevano fornito il vessillo poetico/ideologico da sventolare durante l'assalto.

Agli ultimi premi Ubu è avvenuta invece una rivoluzione senza bandiere, senza bande contrapposte, senza spargimenti di sangue, senza cadaveri di nemici da esporre e con solo qualche ferito, che ha evitato di mostrarsi tale (è vera la voce che Palazzi e la Gregori, due dei pochissimi critici cartacei, si sono dimessi dall'Ubu? Perché Palazzi, che ha fatto molto per sostenere il "nuovo" teatro, si è dimesso proprio ora?).

Per prima cosa non c'erano vecchi potenti da scalzare: ci avevano già tutti lasciati per sopraggiunti limiti di età: morti Castri e Ronconi non c'erano più moloch dell'antico regime da abbattere. Nessuno si è curiosamente accorto o lamentato che mancava Tiezzi all'appello delle nomination: forse non viene sentito come rappresentante né del "nuovo" e né del "vecchio" mondo?

I vari "nuovi" artisti saliti alla ribalta non sono poi riuniti sotto un comune vessillo ideologico/poetico, non hanno istanze politiche/economiche condivise e non fanno parte della scuderie di un singolo critico: Deflorian/Tagliarini, Roberto Latini, Alessandro Serra, Emma Dante, Antonio Latella, Lucia Calamaro, Frosini/Timpano, il sottoscritto e tutti i rappresentati del "nuovo" non fanno squadra o clan, sono tutti artisti che hanno portato avanti il loro discorso poetico in maniera autonoma e solitaria. Certo alcuni di questi artisti si "sono guardati" e di questo sguardo reciproco si sono nutriti, ma senza sentire il bisogno di aggregarsi in un movimento con un decalogo condiviso.

Non ci sono nemmeno, almeno in maniera aperta e pubblica, critici che sentano alcuni artisti come esclusivamente "loro" e che, di conseguenza, siano "contro" qualche altro artista. Nessuno critico ha fornito poi uno schema teorico, politico o ideologico tramite cui chiamare a raccolta i "nuovi" sotto un'unica bandiera.

Certo la rivoluzione di questi ultimi Ubu sarà stata determinata dall'ingresso tra i referendari di circa 10 critici nuovi tutti provenienti dal web, che avranno contato molto nelle vittorie del "nuovo teatro". Ma non lo hanno sbandierato: "naturalmente" seguono e sostengono artisti che sono nati e cresciuti con loro, che sono loro coetanei.

Una rivoluzione dunque vinta per inerzia e per "scomparsa" degli avversari: il puro e semplice, naturale e "fattuale", ciclo della vita, piuttosto che un avvicendamento frutto di una esplicita volontà e lotta.

Il cambio della guardia è avvenuto, senza uno squillo di tromba: qualcosa deve pur voler dire.

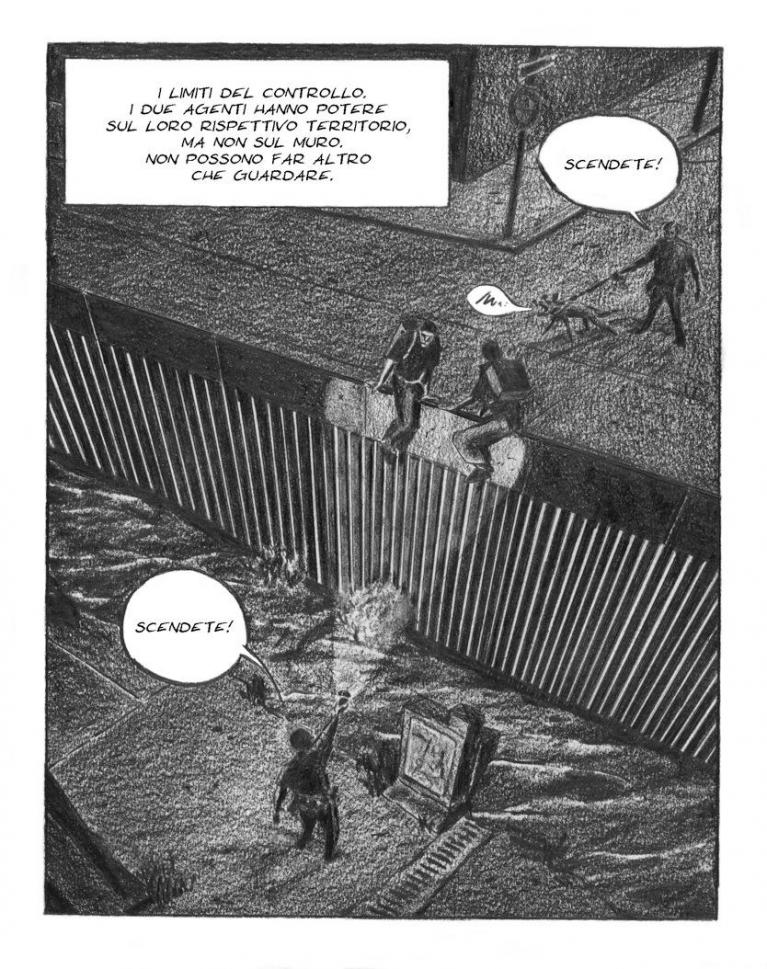

![]() Democracy in America di Romeo Castellucci, ph. Guido Mencari.

Democracy in America di Romeo Castellucci, ph. Guido Mencari.

Castellucci: il potere del linguaggio (Roberta Ferraresi)

Democracy in America può essere molte cose, far pensare a riferimenti diversi e far scaturire varie interpretazioni – come al solito il regista, Romeo Castellucci, non predispone alcuna guida rassicurante attraverso la sua opera, a cui lascia la totale eventualità d'accadere (o meno) nel corpo e nella testa di chi la guarda (e in tempi di smodato storytelling e imperativi didattici anche solo una simile, coraggiosa ostinazione basterebbe per posizionare Democracy in America e gli altri suoi lavori come uno fra i "casi" culturali dell'anno).

Io l'ho pensato e raccontato – con tutta l'arbitrarietà del caso – come uno spettacolo sul potere del linguaggio (qui il link dell'articolo pubblicato su Ateatro).

Ma alla fine di questo 2017, nonostante il regista abbia più volte dichiarato la distanza o quantomeno la non intenzionalità fra la scelta di creare una messinscena a partire dall'omonima opera di Alexis de Tocqueville ed eventuali riferimenti a quanto sta accadendo in questi mesi negli Stati Uniti e nelle altre democrazie occidentali ("questo spettacolo non è politico", si legge per esempio nella presentazione) e anche se l'allestimento in Italia non ha convinto unanimemente, Democracy in America è a mio avviso uno degli spettacoli “dell'anno”. Perché è riuscito come poche opere a far vibrare – nelle parole e nei temi, nelle musiche, nelle immagini e soprattutto nei movimenti scenici – un nervo che giorno per giorno si rivela sempre più vulnerabile e scoperto: il dubbio che il potere del popolo, dei molti, di tutti, la giustizia della maggioranza e il meccanismo gestionale della rappresentanza, l'istituzione della democrazia insomma, una volta consolidata, sia in qualche modo destinata a degenerare in sopraffazione, tirannia e barbarie; che quest'ipotesi possa essere contenuta in partenza al suo interno, già nell'idea stessa di democrazia, come seme sempre lì lì per dischiudersi.

![La vita ferma, Lucia Calamaro; ph. Mariangela Ioffredo]() La vita ferma, Lucia Calamaro; ph. Mariangela Ioffredo.

La vita ferma, Lucia Calamaro; ph. Mariangela Ioffredo.

Drammaturgia (Graziano Graziani)

Uno dei temi di quest’anno è senz’altro la drammaturgia. Il teatro italiano è da tempo sensibile alle scritture contemporanee, ma negli ultimi mesi per varie ragioni sembra essersi delineato un orizzonte più chiaro e persino l’abbozzo di un sistema di dialogo col resto del mondo (aspetto su cui il nostro paese è più debole). Partiamo dagli ultimi premi Ubu, che in questa edizione mette in evidenza soprattutto la fucina romana. In finale per i progetti drammaturgici c’era uno dei capolavori degli ultimi anni, La vita ferma di Lucia Calamaro, che bissa per complessità e felicità di scrittura il successo del suo spettacolo di culto, L’origine del mondo; Daniele Timpano, uno degli outsider più geniali e corrosivi degli ultimi quindici anni, che con Acqua di colonia conferma il tandem creativo con Elvira Frosini; e infine il vincitore Armando Pirozzi, in realtà napoletano, ma che a Roma ha uno dei suoi baricentri come pure Massimiliano Civica, che da diversi anni mette in scena i suoi testi, confermando un sodalizio felice tra due minimalismi mai aridi, ma sempre densamente poetici. C’è poi il premio Ubu alla carriera, che fa la sua comparsa da questa edizione e premia un percorso importante come quello di Antonio Tarantino.

Invece il Premio Riccione, il più importante premio di drammaturgia, si conferma territorio di cerniera tra la letteratura e il teatro, con l’affermazione di Vitaliano Trevisan nella massima categoria, a cui si affiancano Pier Lorenzo Pisano che si è aggiudicato il Premio Tondelli grazie a una scrittura molto consapevole delle dinamiche della scena (l’autore è classe 1991), e Fabio Massimo Franceschelli, a cui è andata la menzione Quadri, che da qualche anno insiste proprio sul tema dell’incrocio tra ricerca letteraria e scrittura teatrale. Questo sguardo rivolto alla grana dello scrivere che il Premio continua a proporre è qualcosa di fecondo proprio perché mi sembra di vedere un rinnovato interesse reciproco con cui scrittori e teatranti si seguono, si osservano, collaborano e creano mondi comuni. Un passo ulteriore Riccione lo compie con un premio speciale per l’innovazione drammaturgica che è stato assegnato a Chiara Lagani per il suo lavoro con Fanny & Alexander.

Se invece volgiamo lo sguardo all’estero, o meglio alla capacità di penetrazione della nostra drammaturgia negli altri paesi, vanno segnalati due progetti importanti: Fabulamundi (anch’esso consacrato da un Ubu) e Italian Playwrights Project. Il primo raccoglie l’esperienza dello scambio bilaterale italo-francese attivato da Pav e lo trasforma in una rete europea che, nella sua ultima formulazione, coinvolge più di dieci paesi dell’Unione. Per l’Italia Fabulamundi copre un vuoto nei rapporti con gli altri paesi, solitamente in carico a istituti culturali o a istituzioni di raccordo come avrebbe potuto essere il defunto Ente teatrale italiano. Italian Playwrights Project, ideato da Valeria Orani, crea invece un ponte tra le due sponde dell’Atlantico, tra Italia e Stati Uniti. La reciproca conoscenza delle scritture per la scena (completata dal progetto gemello American Playwrights) disegna differenze profonde ma proprio per questo stimolanti, sia nell’approccio alla scrittura che nella dimensione produttiva.

La drammaturgia italiana, di colpo, si vede proiettata in un possibile confronto – prima lasciato alla volontà dei singoli – che sicuramente segnerà le sue prossime evoluzioni. Oggi il nostro teatro è portatore di una lingua che non si conforma né a quella sorta di koinè che certo teatro contemporaneo europeo sta sviluppando, né all’orizzonte americano orientato allo storytelling. È una scrittura che ha reagito a una storica disattenzione al contemporaneo e ha trasformato questo suo elemento corrosivo in virtuosismo, con punte di genialità creativa che rendono oggi i drammaturghi italiani degli oggetti strani, difficilmente identificabili, ma di sicuro interesse. Non resta che continuare a scrutare l’orizzonte, anche grazie a questa rete di premi e progetti.

![]() Ombre nell’inverno di Vinicio Capossela, ph. Chico De Luigi.

Ombre nell’inverno di Vinicio Capossela, ph. Chico De Luigi.

Le ombre di Capossela (Ermanna Montanari e Marco Martinelli)

Premessa: quando si gira tanto con le proprie opere, è difficilissimo vedere tutto quello che si vorrebbe. Capita così che ci proponiamo di andare a vedere questo o quello, di rispondere all’invito degli amici, ma poi il calendario è tiranno, e disfa i nostri piani. Gadda diceva: come faccio a leggere i romanzi dei colleghi, quando sono così mortalmente impegnato a fare decenti i miei? Detto ciò, siamo rimasti incantati da Ombre nell’inverno, un’opera che cattura per la sua scia di fiaba notturna, per la presenza corporale di Vinicio Capossela, per la sua voce abissale, per il ritmo trascinante della sua danza, per quel Dioniso che è, che è tutto lui, che fa esplodere in noi lo stupore dello sguardo, a bocca aperta, noi che ci facciamo trasportare nelle mureniche ombre di una psiche antichissima e modernissima. Questa è l’opera più bella di teatro che abbiamo visto quest’anno a teatro. Così come lo Sponzfest di Calitri, il festival diretto da Vinicio, lo riteniamo uno dei migliori festival di teatro che abbiamo seguito nelle ultime estati: la musica, il ballo, il canto, il teatro, il cinema, il cibo, il vino, sono materia di lunghi giorni di preparazione e lunghe notti senza sonno, in alchimia con la terra che li protegge, la meravigliosa coloratissima Alta Irpinia.

![]() Costruire è facile?, di Battignani & Faloppa, ph. Simone Cinelli La pratica della pazienza (Matteo Brighenti).

Costruire è facile?, di Battignani & Faloppa, ph. Simone Cinelli La pratica della pazienza (Matteo Brighenti).

La pratica della pazienza (Matteo Brighenti)

Lo spettacolo dell’anno, per me, è il modo artigianale di fare teatro di Costruire è facile? di Batignani & Faloppa, visto d’estate a Sansepolcro per Kilowatt Festival 2017, e di Lettera a una professoressa dei Chille de la balanza, visto l’ottobre scorso nell’ex manicomio di San Salvi a Firenze. Due lavori nel senso vero e stretto del termine, perché entrambi nascono concretamente ogni sera dall’opera manuale degli attori.

La scena è il pubblico, i pochi e poveri materiali usati, cartone, spago, legno, ferro, servono a creare il luogo dell’incontro e le parole con cui raccontarlo anche e soprattutto fuori, nella realtà del mondo. Di conseguenza, il tempo non è stabilito a priori, da un copione misurato sull’impazienza dell’effetto speciale, piuttosto è ‘naturale’, quello che ci vuole ed è richiesto dall’azione del costruire. Né di più né, in particolare, di meno.

Chiedono un impegno di partecipazione e uno sforzo di attenzione a cui non siamo più abituati, indotti ormai dal mercato o chi per esso a pretendere tutto e subito, con il maggior consumo alimentato da un sempre minor appagamento. E invece, qui qualcosa può accadere come no, ma non lo sai se non aspetti, se non arrivi alla fine, se non vai fino in fondo, insieme agli altri seduti accanto a te.

Costruire è facile? e Lettera a una professoressa mettono in atto la pratica della pazienza e non a caso si confrontano con l’esempio di due maestri irregolari: Bruno Munari, che il 2 febbraio 1956 si reinventa fabbricante di giocattoli per la trasmissione Rai Costruire è facile; don Lorenzo Milani che, con l’esperienza rivoluzionaria di Barbiana, afferma il diritto di tutti allo studio contro la scuola classista degli anni ’60.

Quella che per Munari è una certezza da insegnare, per David Batignani e Simone Faloppa è una domanda da condividere, messa a punto incontrando gli artigiani nelle piazze d’Italia, la loro condizione di marginalità progressiva e inarrestabile. La stessa cura verso i marginali, gli ultimi, appartiene a Claudio Ascoli che, con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri, consegna la storica Lettera a una professoressa al palcoscenico di una nuova ‘scrittura collettiva’, come fu in origine per sei allievi sotto la guida di don Milani.

La pazienza viene ripagata con la libertà di scegliere attivamente. Ognuno contribuisce, per proprio conto e secondo le proprie capacità, al sapere dell’altro e alla riuscita comune, tanto da costituire una temporanea comunità che il Priore di Barbiana avrebbe chiamato ‘educante’. Nessuno viene o si sente escluso, perché ci riuniamo tra eguali a un tavolo. Batignani & Faloppa l’hanno realizzato davanti ai nostri occhi con una perizia che sembra magia; i Chille sono andati a prenderlo dalla casa e dalla biografia di Ascoli.

Attorno al cartone di Costruire è facile? e al legno di Lettera a una professoressa. dopo che alle cose, mettiamo mano a noi stessi. Una sorprendente esperienza di riscoperta che il cambiamento è di tutti per tutti. Non uno di meno.

![Lettera a una professoressa, di Chille de la Balanza, ph. Paolo Lauri.]()

Lettera a una professoressa, di Chille de la Balanza, ph. Paolo Lauri.

Perché la fatica di creare e pensare? (Enrico Piergiacomi)

Credo che la questione fondamentale dell’anno sia quella provocatoria che segue. Perché gli artisti si ostinano ancora alla fatica di fare poesia, in un momento storico in cui la ricerca della bellezza sembra essere diventata un’attività superflua?

Mi pare che il problema risulti oggi urgente, dato il declino inesorabile dell’efficacia della poesia sulla vita collettiva.

La mia opinione è che creare e pensare sono attività che apparirebbero valevoli di essere coltivate, persino nel peggiore dei mondi possibili. Quand’anche l’arte non dovesse avere più efficacia, o fosse vietata da un dio malvagio che la considera un ingombrante dinosauro del passato, varrebbe comunque la fatica di dedicarsi a essa per almeno tre ragioni.

La prima è che nell’esistenza naturale e nuda c’è in sé qualcosa di ripugnante. Almeno noi esseri umani non riusciamo ad accontentarci di quello che la natura ci ha dato. Ascoltare, vedere e altre attività naturali grezze ci vengono presto a noia. L’arte ci salva però dal tedio, portandoci a praticare meglio quello che già facciamo spontaneamente e a trarne una gioia inaudita. L’attività di guardare e ascoltare supera i propri limiti, ad esempio, se si va spesso a teatro, perché arriva a cogliere, attraverso il lavoro degli attori, strutture ritmiche e visioni che non esistono in natura.

Una seconda ragione che potrebbe indurre un artista a cercare la bellezza è di carattere morale. L’arte è sempre uno sforzo di creazione, dunque qualcosa che indirettamente si oppone alla spontanea tendenza umana ad abbandonarsi al male e alla distruzione. Questi atteggiamenti violenti vengono, infatti, senza alcuna fatica: ferire o sfasciare cose/persone è ben più facile che costruire un’amicizia e una casa. L’arte è così qualcosa di innaturale, se appunto l’essere umano naturale preferisce distruggere e odia la fatica o il sacrificio che richiedono la ricerca della bellezza. In un mondo puramente malvagio, così, la poesia ricercata clandestinamente avrebbe la sua ragione di esistere, perché emetterebbe una piccola fioca luce in un mondo buio e prevaricatore.

La terza ragione è legata alla seconda. Opponendosi alla facilità del male, gli artisti perfezionano la natura e la dotano di una bellezza che essa apparentemente non ha. L’orrore di esistere diventa così qualcosa di meno gravoso: forse con sforzi congiunti e collettivi, esso potrebbe persino sparire. Se poi esiste davvero un dio malvagio che regola il cosmo, o uno buono ma incapace di creare un mondo perfetto, si avrà almeno l’orgoglio di aver fatto qualcosa di meglio di una divinità. Gli artisti creerebbero una perfezione che la potenza divina non è stata capace di concepire.

![Verso il mare, Tonino Taiuti, ph. Francesca de Paolis.]() Verso il mare, Tonino Taiuti, ph. Francesca De Paolis.

Verso il mare, Tonino Taiuti, ph. Francesca De Paolis.

Tonino Taiuti, l’incantamento fuori dai canoni (Francesca Saturnino)

La poesia di Viviani e la spaventosa maschera di Pulcinella, il Don Fausto di Petito; i silenzi e il buio di Antonio Neiwiller; la Lingua tosta e incancrenita di Basile e di Enzo Moscato. Ancora, la sperimentazione totale di Beckett e Harold Pinter. I fraseggi scomposti del free jazz di Bill Frisell e Paul Motian; la pittura dadaista. È difficile collocare la figura di Tonino Taiuti, così come il suo Teatro che, senza troppo clamore, nutre la scena napoletana da oltre trent’anni. Basterebbe dire, forse, che è un attore sopraffino. Pensiamo ai suoi storici duetti con Silvio Orlando e Enzo Moscato, fino alle recenti interpretazioni in Circo Equestre Sgueglia di Raffaele Viviani, regia Arias, American Buffalo (regia Marco D’Amore) con cui ha spopolato fino a qualche settimana fa nei teatri di mezza Italia. O, ancora, il raffinatissimo gioco di Play Duett, frutto di una gustosa collaborazione con un talento della scena contemporanea come Lino Musella. Eppure, oggi, come quando iniziò, è fuori dai circuiti ufficiali che Tonino Taiuti, si concede di spingere il “gioco” ancora più in là: ne è un esempio Verso il mare, suo ultimo lavoro inedito in cui, solo in scena, si abbandona a una suadente e allucinatoria distesa di evocazioni, silenzi e «parole salvagente». Un piccolo gioiellino, andato in scena solo per pochi giorni al teatro Civico 14 di Caserta lo scorso ottobre.

Venuto fuori dal movimento tellurico del 1980 che sconvolse Napoli anche dal punto di vista artistico e teatrale, Tonino Taiuti fa parte di un nutrito gruppo di cosiddetti auto-attori che cambiarono la percezione e la narrazione della città. Non più la Napoli-cartolina con i suoi totem di caffè, famiglia e presepe, ma un viaggio scomposto nelle sue viscere buie, tra puttane, travestiti e topi che si muovono nel sottosuolo poroso, infestato di fantasmi, anime purganti in una Lingua pulsante e viva. Taiuti, Enzo Moscato, Annibale Ruccello, Antonio Neiwiller nacquero o, anzi, fuoriuscirono, mentre Eduardo, arrivato al suo apice, moriva. Questi giovani teatranti con una formazione non canonica, che in gran venivano dallo studio dell’antropologia o della filosofia, avevano bisogno di “uccidere” il padre e confrontarsi con una madre ancora più ingombrante. «Un veleno che hai dentro, un cordone ombelicale. Un magma, un flusso che mi è venuto addosso. Mi so’ perso. Sono annegato». Così Taiuti parla della Tradizione anche nel suo recente Verso il mare, prezioso pastiche in cui l’artista fa (inter)agire la “Lengua” napoletana antica, ritmica e poetica da lui masticata ad arte con le visioni di Shakespeare, Eliot, Baudelaire su un mare di suoni distorti della sua chitarra elettrica e macchie di colore pittate estemporaneamente su tela. Tradizione declinata in una continua pratica di attraversamento, scomposizione, contaminazione: tradimento. È in questo corto circuito, su questo limen tra il “dentro” e il “fuori”, tra l’amore profondo e la messa in discussione attraverso il perenne confronto con altro (artistico, teatrale, formale) che sta la cifra altissima di quest’artigiano che possiede il dono dell’incantamento e del gioco, soprattutto. Che ancora oggi è restio a essere messo in una casellaChe vediamo più spesso altrove che sulle scene della sua città, e spesso nei circuiti off: in quel buio sacro, lontano dal lustro degli stabili nazionali, dove (ancora) avviene il Teatro.

![Empire, di Milo Rau, ph. Marc Stephan.]()

Empire, di Milo Rau, ph. Marc Stephan.

La spettatrice rivoltata (Daria Deflorian)

Rischio di passare per esterofila. Un po’ è vero. Quando passo il confine – me ne accorgo ancora in questa Europa così poco europea – subito mi esalto per un nonnulla, per il tappetino per fare yoga messo in ogni camerino a Brive, per il teatro universitario di Montpellier zeppo di studenti e per tutto quello che succede culturalmente a Parigi. In realtà amo tanto un certo nostro teatro, ma tanto tanto. Amo una certa creatività italiana, una certa scrittura, un certo modo storto di stare in scena, certi spazi scenici, certe svolte come Euphoria di Silvia Rampelli, e giuro, anche certe regie, come quella di Massimiliano Civica per Un quaderno per l’inverno. Ho visto l’altra sera all’Angelo Mai a Roma Bermudas di Mk/Michele Di Stefano e ho gioito tanto, ma tanto tanto. Ripeto. Rischio di sembrare esterofila, ma ho passato un settembre meraviglioso. Come spettatrice, intendo. Guerrilla de El Conde de Torrefiel, Sur le fil di Nacera Belaza a Short Theatre (grazie alle scelte di Fabrizio Arcuri e Francesca Corona) e Empire di Milo Rau visto a Contemporanea a Prato. Tre gioielli in meno di un mese.

Non voglio recensire quello che ho visto, ma raccontare qualcosa di queste esperienze e parto da Milo Rau. Avevo già visto Five Easy Pièces, sempre a Short Theatre l’anno prima, sarei andata a vedere Compassion due mesi dopo a Parigi per il Festival de l’Automne. Sono una sua fan. Ecco come è andata: ero a Terni per il festival, sono ripassata per Roma solo per prendere il treno per Prato per poi tornare la notte a Roma. Quelle cose che si fanno solo per amore, per passione. Ho pranzato a Ravioli Lu con Claudio Morganti e altri amici, alle cinque ero al Fabbricone. Col timore di una delusione, come capita a certi appuntamenti. Invece no. Nessuna delusione, ma quella sorpresa di conoscere meglio qualcuno che ti era piaciuto tanto la prima volta e dire: è proprio uno in gamba. A me piace fare la spettatrice. Anzi non tanto farla, ma essere una spettatrice. E mi piacerebbe in un futuro ancora non visibile avere uno spazio per il contemporaneo a Roma per ospitare spettacoli, promuovere artisti, dare opportunità a giovani e non giovani. Ho già dato il nome alle due sale: una si chiamerà Divano e l’altra Termosifone. Luoghi comodi, accoglienti, che ti fanno sentire a casa. Anzi approfitto di questo spazio per dirlo un po’ più ufficialmente: io, Antonio Tagliarini, Silvia Rampelli, Michele Di Stefano, Attilio Scarpellini e altri amici vorremmo tanto uno spazio. Ce lo date, per favore? Senza presunzione, pensiamo che insieme a qualche organizzatore di quelli giusti – e li conosciamo – potremmo fare un buon servizio pubblico.

Ma a parte queste divagazioni. Empire. Uno di quei lavori senza picchi, senza rivelazioni, senza finali. Un pezzo di vita recisa come un mazzo di fiori e dipinta. Come certi vasi di fiori di Cézanne. Ecco, non volevo fare una recensione e rischio di farla. E allora concludo. Ancora oggi discuto tra me e me su Guerrilla e rivedo i corpi nel buio di Sur le fil come se fossi in una notte, in una periferia, in un Paese dove non sono mai stata. Grazie quindi a FinEstate, il network dei festival che mi ha regalato questo settembre. Ho visto in questo 2017 spettacoli forse più belli, più risolti, che più mi assomigliano, ma questo ancora chiedo al teatro, rivoltarmi come un calzino.

![Une chambre in Inde, Théâtre du Soleil, ph. Anne Lacombe.]()

Une chambre in Inde, Théâtre du Soleil, ph. Anne Lacombe.

C’è tutto il mondo, in quella camera in India (Maddalena Giovannelli)

Mentre sui palchi d’Europa si moltiplicano i video dispositivi, le cuffie, le meta-meta-meta performance, nella periferia di Parigi la grande signora del teatro francese porta in scena la sua ultima fatica, Une chambre en Inde. Sotto la lente di Ariane Mnouchkine, le questioni capitali della creazione artistica: quanto siamo disposti a lasciarci modificare da ciò che accade nel mondo? L’arte che amiamo è capace di aiutarci nella comprensione di quel mondo? O serve solo a darci conferme?

The Square di Ruben Östlund, Palma d’oro a Cannes, offre risposte ciniche e surreali alle stesse domande. Cornelia, la protagonista alter-ego di Mnouchkine, dirà invece al suo pubblico che per lei, semplicemente, non è più possibile continuare a fare teatro come prima dopo i fatti del Bataclan. Cos’altro fare? Non c’è risposta, c’è solo il rovello di una notte intera, che è poi l’arco dell’intero spettacolo.

La quasi ottantenne Mnouchkine ha ancora voglia di regalarci una lezione sulla natura stessa del teatro, e di mettersi alla prova con forme e codici nuovi, che tutto sembrano tranne uno stanco ripetersi del già noto. C’è ancora tanto da imparare, da questa giovanissima vecchia che prende gli applausi a piedi scalzi.

![I giganti della montagna, di e con Roberto Latini, ph. Futura Tittaferrante.]()

I giganti della montagna, di e con Roberto Latini, ph. Futura Tittaferrante.

Appunti per un elogio del sipario (Roberto Latini)

Scrivo con piacere intorno a un tema intrattenibile, mutabile, ma come fosse possibile.

Scrivere è già di suo un teatrino, con tutte le caratteristiche della scena che si apre oltre la

grammatica evidente e, a proposito delle parole, so che certe poche volte si combinano e

altre spesso che-peccato non combinano un bel niente. Un po’ come il Teatro.

L’assoluto certamente non è dato. Resterò coscientemente nel relativismo, come la

percezione insegna. Vorrei dire perciò (però) non di quanto visto, ma del Teatro che vorrei,

di quello che ho creduto forse di vedere, di quello che spero, quello fuori dall’architettura

di progetto, senza la sapienza che diventa strategia; di quello che non si rappresenta, che

schiva la recita, che non è intrattenimento, che non reclama la visione, né del tempo, né

dello spazio scenico. Quello che non mortifica lo sguardo e ogni aspirazione. Che non

pretende, non presume.

Non posso definirlo dentro una tendenza, ma vorrei parlarne invece intorno alla tensione.

Quando il Teatro accade, cade, piove improvvisamente addosso e intorno e dentro a se

stesso, come la fantasia del Purgatorio di Dante o di Calvino a proposito di Visibilità.

Approfitto per scrivere invece qualche appunto intorno a quale penso sia per me

l’occasione del sipario che si apre alla platea o di quando sono spettatore, “a-spettatore",

di cos’è che spero, aspetto, aspetto e spero, senza averne nemmeno mai davvero

capacità o certezza di coscienza.

Ci giro intorno, come in un corteggiamento che mi illude, che mi fa credere di potervi

essere ammesso, mi fa credere di poter credere, perché è questo credere che voglio,

fortemente, tra le luci artificiali del palco o nel buio innaturale di platea. Il patto è stabilito,

me lo ricordo sempre.

Penso al sipario che si apre, all’inizio, come le braccia che ci tengono tra le braccia e che

si chiude, alla fine, come tra le braccia che ci tengono tra le braccia.

Il sipario è la questione, l’emozione, anche quando non c’è.

Anche quando non c’è, mi sembra di vederlo sempre.

Nel I atto di La Tempesta, Prospero dice a Miranda:

“The fringed curtains of thine eye advance

And say what thou seest yond.”

“Spalanca il frangiato sipario dei tuoi occhi e dimmi cosa vedi laggiù”

Lei risponde.

“What is ’t? A spirit?”

“Che cos’è? Uno spirito?”

Ci penso.

Ci penso sempre.

Ci penso sempre in tutte le decisioni che decido mentre sono in scena e anche in quelle

di quando sono seduto lì davanti e un Prospero qualsiasi, dal palco, mi pone la domanda.

Vorrei rispondere come Miranda, sempre.

Sono così quando sono spettatore.

Vorrei chiedere cos’è, senza davvero saperlo, col rischio reale di non capirlo davvero.

Vorrei rispondere anch’io con una domanda e dire: “È uno spirito?”

Ci penso.

Ci penso sempre.

Nel I atto di I Giganti della Montagna, Cotrone dice ai suoi:

“Su, svegli, immaginazione! Non mi vorrete mica diventar ragionevoli!”

Immaginazione!

Lo dice rimproverando la paura, nella bellissima certezza esclamativa di chi sa come

vincerla la paura, di chi sa che vincerla si potrebbe.

Immaginazione! Un esortativo definitivo. Un’esortazione che definisce la questione,

risponde alla domanda.

Prospero e Cotrone, così lontani e così vicini, ed entrambi all’atto I.

Shakespeare e Pirandello, così vicini e così lontani, ed entrambi nell’opera testamento,

nell’ultima scena del loro scrivere, sospesi e magici come quei protagonisti.

Ci penso.

Ci penso sempre.

Tra i pensieri pensati, i tra i pensieri pensanti altri pensieri, la sfida è a quel che sembra, a

quel che capisco, alla velocità con cui posso capire, con cui mi sembra di capire, di

tenermi nella sollecitazione della curiosità, del verosimile, del probabile, del potenziale.

Il Teatro non è conquista, certamente non certezza, non ne ha a che fare, non può darne –

a chi interesserebbe veramente?

Questo è quello che spero quando sono in platea, quello che aspetto; questo è quanto

aspetto e spero quando dal palcoscenico lo vedo che quel buio lì di fronte vuole dirmi che

il vedere non si vede.

Quello è il buio che si sente.

Dal sipario in poi, non si può guardare, si può sentire solamente.

"Sentire” è, insieme, ascolto e sensazione.

Ecco, come quando tra le braccia,

come di fronte a un sipario.

![Il filo di Arianna, di Enrique Vargas, ph. Stefano Di Cecio.]()

Il filo di Arianna, di Enrique Vargas, ph. Stefano Di Cecio.

Vargas: un teatro che cura (Lorenzo Donati)

I versi di Itaca di Konstantinos Kavafis ci attendono sulla soglia del Filo di Arianna di Enrique Vargas, maestro del cosiddetto “teatro sensoriale” che il Funaro ha ospitato a Pistoia nel settembre 2017. Si tratta di uno spettacolo storico, quello che nel 1993 inaugurava il tragitto poetico dell'artista colombiano, un teatro dove si cammina, si esplorano spazi al buio, si percepisce con il tatto perché privati della vista, si annusano profumi che accendono memorie e si scava nella propria interiorità. Il filo di Arianna chiede agli spettatori di entrare per guardare dentro al proprio animo, ma anche di considerare lo spettacolo un viaggio, con l'auspicio di Kavafis: arrivare il più tardi possibile, perché non è nella meta il significato del cammino. Al Funaro si entra e un alchimista ci attende per mettere a punto una «ricetta per un uomo che ancora non si conosce», miscelando percentuali di «timore, valore, curiosità, oblio». Ci sediamo al suo fianco, la nostra polverina è pronta e con una carrucola raggiunge il piano superiore, dove ci attende la seconda stazione. Saliamo le scale e iniziano le tappe di un percorso di formazione, o meglio di un riallineamento con la nostra interiorità: siamo ancora in grado di fare i conti con le nostre emozioni profonde? Procediamo a tentoni incontrando donne che ci prendono per mano, qualcuno ci porge specchi che procurano una visione ribaltata, svelando orditi di fili sul soffitto; ci sediamo al pianoforte con una sposa e il nostro passato riaffiora toccando piccoli oggetti in una valigia; scivoliamo in un cunicolo che ci sprofonda in un una stanza ricolma di semi, poi siamo condotti in giacigli che paiono bare, fino alla visione del mostro, quel Minotauro che s'imprime in uno specchio al posto della nostra immagine riflessa, quell'altro da sé che vorremmo fosse diverso da noi, e invece...

In termini socio-antropologici si è discusso molto della differenza del teatro, che gli conferirebbe una nuova occasione proprio nell'attuale società ipermediatizzata. Quello di Vargas è un esempio denso di tale strada. Un teatro come universo artigianale analogico, manifestazione forse residuale di un'arte che ricostruisce le regole del mondo per analogia facendoci esperire diverse condizioni dell'umano: dalla nascita alla paura degli incontri, dal raffronto col diverso alla morte. Ma soprattutto, quella di Vargas è un'arte che guadagna una nuova pregnanza proprio nell'ipervelocità odierna: è una sospensione immersiva, un teatro che mette a margine il “come-se” rappresentativo e così invita a fare i conti col “sé”. Lo spettacolo in definitiva siamo noi, le nostre domande, le decisioni che abbiamo preso nella vita e quelle che prenderemo, la possibilità di spaesamento e di incontro che ci daremo. In questo senso Ilfilo di Arianna inverte l'odierno paradigma cognitivo del surf, della lettura a scorsa veloce, dunque è uno spettacolo che cura, riprendendo i termini del dibattito attorno alla società dalla stanchezza: un'arte cucita su spettatori che cercano la densità in mezzo a forme artistiche allo stato gassoso.

![Il cielo non è un fondale, di Deflorian-Tagliarini, ph. Elizabeth Carecchio.]()

Il cielo non è un fondale, di Deflorian-Tagliarini, ph. Elizabeth Carecchio.

Il cielo (Lorenzo Pavolini)

Sarà per via della stagione dei termosifoni, che ci sorprende incantati al loro magico tepore, con lo sguardo fuori dai vetri, ma se devo dire adesso un teatro che mi ha accompagnato lungo tutto l'anno, è quello del Cielo non è un fondale di Deflorian/Tagliarini, dove una consistente sezione finale è affidata ai giudiziosi accoppiamenti di Daria con un simbolo radiante di così borghese e monumentale fattura da apparire insieme il furto impossibile di un senza tetto e l’ultimo baluardo di un nobile spiantato, un termosifone-cuccia di Snoopy di cui si finisce per abitare il culmine inospitale, distesi immobili a fissare il cielo mentre una lama di domande attraversa la spina dorsale, fino a farsi irresistibile corrente, discorso. Ecco, prima ancora che si distenda nel canto di Monica Demuru, mi è sembrato di assistere a una di quelle rarissime occasioni in cui lo svolgersi di una corrente di domande – che dall’altruismo radicale si prosciuga nell’incapacità di frequentare lo scandalo degli altri – riesce a materializzarsi in una relazione pubblica e insieme intima, poetica, capace di tutta la spezzatura a cui può far spazio la scena, quando disconosce il suo inganno e convoca concittadini al cospetto di una compagnia. Perché il modo di essere compagnia di Deflorian/Tagliarini sembra fondato sulla medesima innaturale equidistanza che ci colpisce quando osserviamo la foto scattata da Jack London al popolo degli abissi, sgranato sul prato di Green Park nella Londra del 1902, in un sonno osceno. Un’immagine che si inserisce nella trama dello spettacolo con la precisione di un segnalibro; da spostare fino ai giorni nostri, per poi rileggere. Così come le canzoni che fanno da struttura portante, accensione e bacino di raccolta, punto di fuga e d’implosione a questo spettacolo come alle giornate di molti di noi, arresi al suo formato psicotropo vincente e insuperabile, tanto da invocare “ancora, ancora, bis!”.

Insomma mi sento di fiancheggiare per quel che vale questo modo di essere compagnia a teatro, che mi appare adeguato a una relazione paritaria e adulta tra chi assiste e chi propone, a fronte della maniera di quella regia direttoriale, che dispone ogni cosa in un abecedario personale, innalzando l’artista regista a personaggio vertice della società dello spettacolo, condannandolo nel migliore dei casi a un’auto-antologia di gesti mirabili (l’esempio più riuscito per me quest’anno sono le Bestie di scena di Emma Dante) e corpi nudi che si compongono in un fregio con la profondità illusionistica di bassorilievo.

[nessuno me lo ha chiesto ma se dovessi dire un libro solo che nell’anno che si conclude avrei voluto continuare a leggere con lo stesso gusto con cui canticchio ancora nella testa Il cielo non è un fondale, direi senza indugio, Giorni selvaggi, una vita sulle onde di William Finnegan]

![Euphoria, di Silvia Rampelli, ph. Maurizio Felicetti.]()

Euphoria, di Silvia Rampelli, ph. Maurizio Felicetti.

Così vicino, così lontano (Attilio Scarpellini)

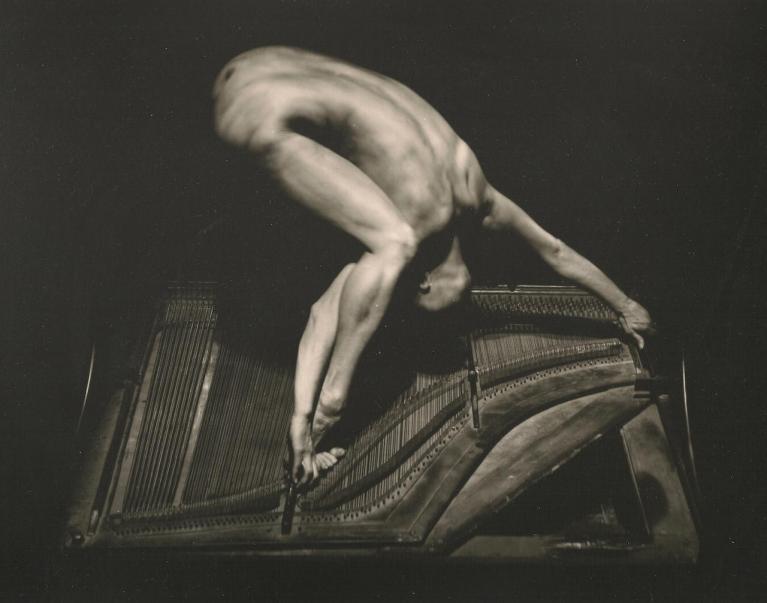

Era molto difficile, nel settembre di quest’anno, pensare che Silvia Rampelli, presentando la versione definitiva di Euphoria al Teatro India di Roma, avrebbe potuto far meglio di quanto aveva fatto con lo studio che “Habillé d’eau” aveva portato sul palcoscenico di Castiglioncello nemmeno tre mesi prima: quei trenta minuti di una folgorante partitura drammaturgica per soli corpi, dove tutto, dal suono alla luce, veniva incorporato in un atto letterale, e per questo misterioso, aveva bruscamente spostato l’orologio dello spettatore nella temporalità indecidibile dei sogni che, come dice Pavel Florenskij, precipitano verso il presente. Sospese nella fragile perfezione di un’epifania, le immagini di Alessandra Cristiani, Eleonora Chiocchini e Valerio Sirna, sembravano darsi una volta per tutte nella loro irripetibile, perché umanissima, trasfigurazione: non si entra due volte nello stesso fiume, quando il teatro è un’esperienza. Ma lo studio visto a Castiglioncello, riportato nella prima parte dello spettacolo andato in scena a India, è diventato una miniatura, la scrittura minuta di un’inaspettata rivelazione dello spazio – è bastato che con il gesto di chi scioglie un nodo Alessandra Cristiani abbattesse un sipario perché davanti agli spettatori si spalancasse, con tutto il suo respiro, l’aperto, quell’altrove nascosto e a un tempo generato dal ricamo ossessivo dei gesti e dei movimenti dei tre performer. E in questa ferita aperta, quasi solare, di quello che José Bergamin chiamava lo “spazio temporalizzato” del teatro, ognuna delle tre figure tornava a iscriversi, in bilico tra la propria parabola singolare e una generale perdita di confini: le luci di Gianni Staropoli scavavano una strada, così come prima avevano scolpito corpi e volti, nella musica di Tiago Felicetti si mescolavano voci di bambini e forse remoti rintocchi di campane (questo non è che un ricordo), l’intera grafia della scena debordava e si riversava dalla propria economia letterale nell’evocazione euforica di quello che non c’è e che non si vede.

Per un momento, allora, non siamo più stati a teatro, nei limiti di un luogo e di un genere, proprio come in altri momenti ci capita di non essere più in altri luoghi che amiamo immensamente, come la letteratura o la pittura, talvolta il cinema, o la chiesa e il tempio, o qualunque altro spazio recintato dalla passione degli uomini per la bellezza, ma in quell’improvviso trasalire dell’intimità che illumina certi incontri dove tra me e te, tra noi e gli altri, le barriere sono di colpo cadute. Strano che questo avvenisse con corpi così dissimili dai nostri, in condizioni che sono e restano quelle della visione e della sua alterità, in una drammaturgia dettata da un’espressività tanto rigorosa quanto intraducibile. Ma sul palcoscenico di Euphoria il corpo parlava all’anima nella lingua perduta della beatitudine (che spingeva i Padri della Chiesa a pensare che i corpi gloriosi si muovessero nello spazio danzando, “senza scopo e senza necessità”). E nel contempo, la sua bellezza non aveva nulla di ineffabile poiché portava tatuati su di sé tutti i segni e le ferite della mortalità: nel passo breve, gauche et veule, di Valerio Sirna, che si rannicchiava in una struggente camminata chapliniana, nel corpo espanso e metamorfico di Alessandra Cristiani (sirena, insetto, leda biomorfa arpiana o brancusiana, che con le sue linee nude aveva disegnato, all’inizio dello spettacolo, una perfetta rimembranza del violon d’Ingres di Man Ray), nelle spezzature brusche e volatili dei movimenti di Eleonora Chiocchini che, a un certo punto, scaturivano in un sorprendente raptus danzato sigillato da una caduta così plastica dall’essere senza rumore. Otra hermosura, un’altra bellezza pervadeva i volti, ora vuoti, ora spettrali, ora dolcemente sospesi, dei tre danzatori di Silvia Rampelli così vicini e così lontani.

![Danio Manfredini]() Danio Manfredini

Danio Manfredini

Grazie (a) Danio (Piergiorgio Giacchè)

Lo spettacolo dell’anno oppure un solo spettacolo all’anno?

Non è un gioco di parole ma purtroppo uno scherzo del destino, alias mercato. Danio Manfredini non ha fortuna con il “vendere” ma continua a essere il più generoso nel “regalare”. Sarà per questo che – sotto le feste – richiesto di un parere o di un ricordo circa i migliori spettacoli dell’anno, mi viene per primo il nome di Luciano che poi è il titolo dell’ultima opera di Danio, pescata a Bologna in una rara replica di un’unica sera. Qualche anteprima c’era stata, mi dicono, ma uno spettacolo di Manfredini ha bisogno di una lunga gestazione e intensa rielaborazione. Erano queste le condizioni anzi le ambizioni di tutto il teatro che una volta era di ricerca… ma poi è diventato di sperimentazione e infine si è liquefatto in diffusa e diluita performatività. In altre parole. il “nuovo” è avanzato troppo per lasciare spazio e dare tempo a Danio e al suo metodo e perfino al suo mondo, e però, se si è incontrato Luciano la sera giusta, si riconosce che i tempi lunghi e i mondi liberi sono ancora i segni migliori che il teatro di questi decenni ha saputo dare. E che Danio Manfredini – insieme a davvero pochi altri – sa ancora difendere, anzi curare come una ostinata Vocazione, che poi è il titolo del suo spettacolo precedente.

A proposito di quel “vecchio” spettacolo mi viene in mente una stroncatura di tale Tommaso Chimenti, uno che predica la critica liberatrice ma razzola nel giornalismo quotidiano: il fatto è che fra le righe di quell’articolaccio c’erano cose vere di cui l’autore non aveva capito nulla. È vero ad esempio che Danio Manfredini va considerato un “artista”, molto prima di guardarlo come attore; non è però vero che l’artista va in gloria perché di questi tempi dell’arte non frega più niente a nessuno, e accade per avventura ma è anche una sventura quando l’arte ti tocca.

Ebbene, Danio Manfredini è davvero “toccato” in tutti i sensi e con molti talenti: sa cantare e danzare e disegnare e scrivere prima ancora di scendere in scena a recitare. Come succede agli artisti, Danio a teatro dà appena i resti, ovvero riporta e fa ac-cadere in scena i segni di altre esperienze e i sensi di alte sensibilità, che poi – proprio come rimprovera il Chimenti – sono sempre le stesse… Ma come e perché dovrebbero essere diverse soltanto i critici lo sanno, perché gli artisti il loro mondo se lo vivono e il loro modo se lo portano addosso come una gioiosa condanna. E Danio Manfredini artista “lo nacque” e magari se ne dispiace, visto che è un termine e un ruolo da sempre in bilico fra la riconoscenza e la marginalità, fra la A maiuscola delle antologie e la a minuscola delle canzoni di Jannacci. Ecco, Manfredini è un vero artista alla milanese, impanato e fritto in mezzo al misto di degenti psichiatrici e omosessuali poveri e migranti dispersi. In quell’ambiente tutto e troppo umano, Danio ci sta “come un pesce fuor d’acqua” e però è in grado di nuotare e pescare le strambe saggezze, le vacanze mentali, le disperate voglie e le sconsolate vite che sono la sua ispirazione e la sua respirazione scenica. L’effetto è quello di sconsolata leggerezza e di divertita amarezza per la loro vita e per la nostra vita, sempre che vita ci sia.

Così Luciano, appena si apre il sipario, ci sbatte in faccia la prima battuta che insieme ride e deride la sua e la nostra esistenza: “sembra che la vita adesso sia scappata via da tutti”. E questa Fuga della Vita, da inseguire o da mendicare ma infine da accettare, è il motore anti-ironico che Danio ha appreso dai suoi incontri e dai suoi “personaggi”. Fra i tanti, Luciano è un lungo degente e un vecchio amico, che lo conosce talmente bene da fare di Manfredini un personaggio e rimetterlo al suo posto: “te fai l’operatore, suoni, canti, reciti, dipingi. Sei un artistone. Te ci capisci. Te ci accudisci”.

È dunque autobiografico questo spettacolo, ma di Luciano e non di Danio. Di un “Luciano” di cui si invidia la poesia della libertà (e viceversa) e infine il sogno di un’altra vita che, se si è matti, si può fingere di vivere meglio che a teatro. Sul finale Luciano – nel corridoio dello psichiatrico, dopo aver attraversato parchi e panchine e cessi e cinema e discoteche – dichiara di non chiamarsi più così. Adesso – dice lui - “ si chiama Fra Castoro. Frequenta l’università Cattolica con ventinove di media e studia sempre e non ha tempo neanche per fumare…”.

E c’è da credergli!

![Le parole lievi, di Armando Punzo, Compagnia della Fortezza, ph. Stefano Vaja.]()

Le parole lievi, di Armando Punzo, Compagnia della Fortezza, ph. Stefano Vaja.

Non meno di questo(Armando Punzo)

Lo spettacolo dell’anno dovrebbe essere lo spettacolo del secolo se non del millennio. C’è uno stare coraggioso dell’artista sul limitare del precipizio e del cielo con davanti gli occhi raggianti di chi vede e sente con tutti i sensi aperti la sua visione galoppante, e perché sia toccato a lui questo miracolo non lo sa, ma rischia e va avanti senza fermarsi, pensando che ci sia qualcosa di equivalente dei momenti alti del teatro nell’esperienza della vita. Attimi senza limiti, momenti luminosi, liberi, vivi, che attendono di manifestarsi e a cui bisogna tendere. Sembra non si possa più avere coraggio, perché è contro di noi che dovremmo usarlo. Sembra non essere più necessario per vivere la vita che ci è data. E non si tratta di voglia di eroismo, di spinta narcisistica in avanti di un sé maggiorato da contrapporre a un sé ordinario di basso profilo. È una forza attiva che ha in sé la levità di una rivolta, non fulminea, immediata, ora e qui per me, ma di lunga durata, calma, convinta, profonda, una rivolta efficace che ribalta l’esistenza e concede di vedere cieli azzurri in luogo di bui orizzonti umani.

Molte volte il teatro dimentica questo coraggio e si assiste allora alla replica amplificata di una vita opaca.

![Artaud nel manicomio di Rodez.]() Artaud nel manicomio di Rodez.

Artaud nel manicomio di Rodez.

Lontano (Rossella Menna)

“Mentre la vita della società pulsava, un’altra – in parallelo – le corrispondeva sulle montagne. Instancabili e solitari, Apollo e Artemis, e anche Dioniso, continuavano a cacciare. L’energia che sprigionavano i loro gesti era il sottinteso necessario della vita della città. Si direbbe che la vita della società non abbia mai sentito di essere sufficientemente viva, e forse reale, senza quella vita parallela e superflua, vagante, degli dèi cacciatori perduti nei boschi. Come l’orazione del monaco, la corsa silenziosa degli dèi cacciatori teneva in piedi le mura che cingevano la città” (R. Calasso, Il Cacciatore Celeste, Adeplhi 2016). Sulla collina alle spalle del mio paese d’origine a un certo punto è arrivata una monaca eremita. La comunità l’ha istintivamente accolta e amata, come se la sua presenza silenziosa, superflua, inutile, incidesse in qualche modo sull’esistenza di tutti. Gli dèi che cacciano sulle montagne, il ribelle che passa al bosco, il funambulo che tende un filo tra le Torri Gemelle, Artaud che scrive dal manicomio di Rodez, Copeau e i suoi allievi in ritiro in Borgogna, il danzatore che cerca una certa qualità di movimento in sala prove, lo scrittore che passeggia, il musicista che si esercita dodici ore al giorno – sono patrimonio collettivo perché la radicalità del loro percorso è l’intelaiatura del nostro coraggio. Dèi, ribelli, eremiti e folli, gli artisti più puri, ciascuno esule della vita a modo suo, aprono un varco nella realtà, ci indicano una direzione viva, ci muovono perché muovono se stessi. Chiederemmo mai a un eremita di fare catechismo nelle scuole della città per essere un eremita più utile? Perché al teatro e ai nostri artisti, invece, facciamo proposte sempre più oscene, e non ce ne accorgiamo neppure.

![Il Poeta Albero, disegno di Giuliano Scabia.]()

Il Poeta Albero, disegno di Giuliano Scabia.

Il racconto del teatro (Giuliano Scabia)

Un testo teatrale si può anche raccontarlo. E che cos’è raccontare? È trovare la strada per entrare nell’immaginario di un altro e stare lì in quel bosco a farsi vento. Sì, perché se il racconto funziona fa suonare le foglie interne del corpo e della mente – e le rallegra. Lo sapevano bene i narratori antichi e quei poeti che giravano per i boschi a parlare con le innamorate, magari di notte con poco lume.

E anche le bestie – soprattutto i cani e gli uccelli – sono contente a sentirsi raccontare. Anzi, tutti quei cinguettii di uccelli alla mattina e alla sera in giro per i boschi non sono che racconti per darsi coraggio, con l’augurio del buon giorno e della buona notte.

Anche per questo mi preoccupano un po’ gli uomini troppo dentro le auto e le macchine volanti: a stare in quelle cassette ho paura che gli si anchilosi la gola, la voce e il racconto – e che alla fine gli restino solo dei gran dentoni al posto dei baci.