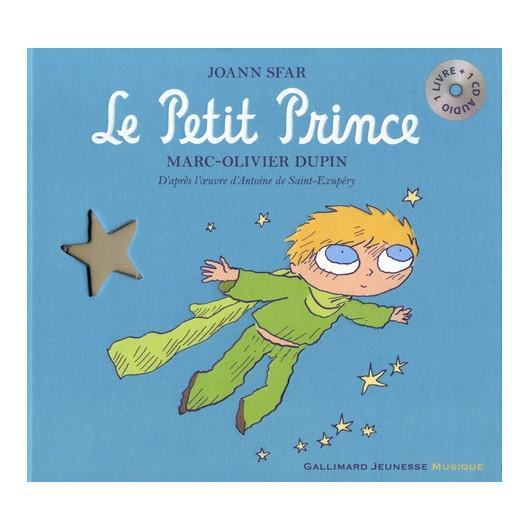

Scrivere a proposito del Piccolo Principeè impresa complessa. Incluso fra i libri più venduti della storia (200 milioni di copie fra cartaceo, DVD, CD, 400 milioni di lettori stimati), pubblicato in più di 300 di lingue, diventato una serie tv in 80 episodi venduta in 50 paesi, sostenuto da un merchandising che spazia dalle tazze agli ombrelli, dalle agende ai posacenere, dai peluche alla biancheria, dagli orologi alle lampade alle immancabili magliette – in Francia gli è stato dedicato un parco a tema, in Corea un villaggio, in Giappone un museo, e a Parigi c’è Le Petit Prince Store, a cui fa capo lo store online ufficiale che vende plotoni di pecore, rose, aeroplanini e volpi – nel tempo da libro si è trasformato in caso editoriale e quindi in fenomeno culturale, come confermano la banconota da 50 franchi con cui nel 1997 la Francia ha omaggiato libro e autore, e le numerose serie di francobolli dedicate dalla Repubblica Francese allo scrittore e al libro.

![]()

![]()

![]()

![]()

Dal primo gennaio 2015, inoltre, in tutto il mondo (eccetto che in Francia dove i diritti sussisteranno fino al 2032), essendo trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore, Il Piccolo Principeè diventato di dominio pubblico: scadenza che ha coinciso con una proliferazione incontrollata di edizioni, molte delle quali proposte con illustrazioni diverse da quelle originali. Una vera e propria orgia iconografica che da una parte propone il testo originale separato dal proprio impianto visivo, dall’altra utilizza il personaggio e la trama per ogni genere di operazione editoriale (manuali, parodie, riscritture, serie narrative o a fumetti, animazioni e persino libri personalizzati dove il nome del bambino che riceve il libro entra nel racconto diventandone protagonista).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Vale la pena notare che se il successo planetario ha reso questo libro (di cui l’autore risulta ai più sconosciuto) immortale, dall’altra lo ha destrutturato, smontato pezzo a pezzo allo scopo di usarlo con gli obiettivi più diversi, con ciò allontanandolo non solo dalle intenzioni dell’autore (che, consapevole del rischio, invitò fin da subito pubblico e critica a “non prenderlo sottogamba”), ma anche dalla forma originale che per quanto, a uno sguardo superficiale, possa apparire semplice, quasi elementare, non lo è affatto. Esemplare a questo proposito è il paragrafo che al libro dedica il bel catalogo Babar, Harry Potter & Cie Livres d’enfants d’hier e d’aujourd’hui, edito dalla Bibliotèque National de France nel 2008 ad accompagnamento di un’ottima mostra sul libro per l’infanzia tenutasi alla BnF.

Saint-Exupéry pubblicando questo breve testo poco prima della propria scomparsa ha giocato un tiro mancino a tutti gli appassionati di categorie. Libro rivolto ai bambini, come indica la dedica; libro dal successo costante e internazionale […] caso eccezionale di libro universale che ha toccato tutte le culture, e di cui tutti, bambini e adulti, generazioni diverse, persone di ogni età si sono voluti appropriare. […] narrazione che funziona come racconto del meraviglioso ma anche come racconto filosofico dell’epoca dei Lumi. Ci si trova un’educazione sentimentale per bambini, un trattato di amicizia, una parabola sulla morte, una teoria della responsabilità, ma soprattutto quello che i lettori accettano di vedervi entrandovi in risonanza dal profondo del cuore […] Abitato dalla nostalgia e dal sentimento dell’infanzia, il Piccolo Principe ancora resiste alle teorie che lo vorrebbero chiudere nel genere autobiografico o filosofico.

E a questo vorrei aggiungere: libro ibrido che si regge su una architettura straordinariamente efficace di parole e immagini, impeccabile agli occhi di chi si occupa di libri illustrati, alla quale sicuramente si deve parte del clamoroso successo. Un aspetto, questo, che, tuttavia, misteriosamente rimane ai margini del discorso e della critica che si sono occupati dell’opera di Saint-Exupéry (su Saint-Exupéry disegnatore Gallimard ha pubblicato nel 2006 un volume).

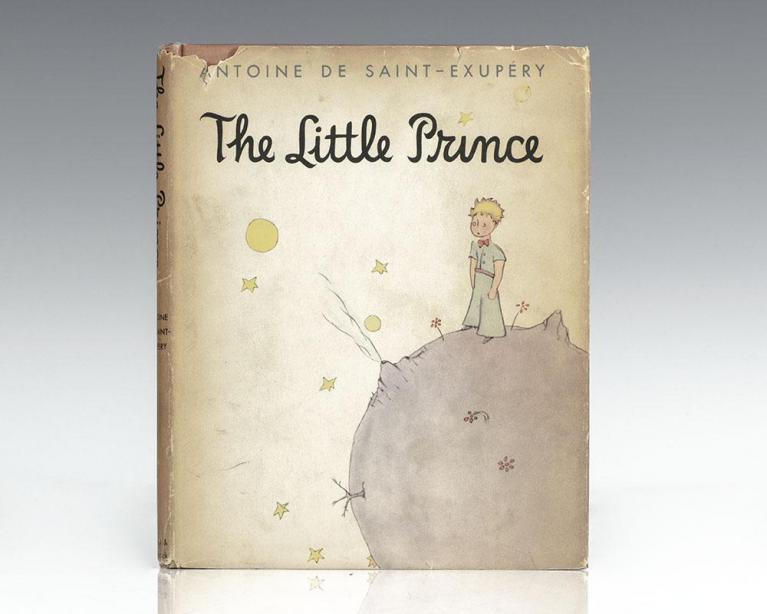

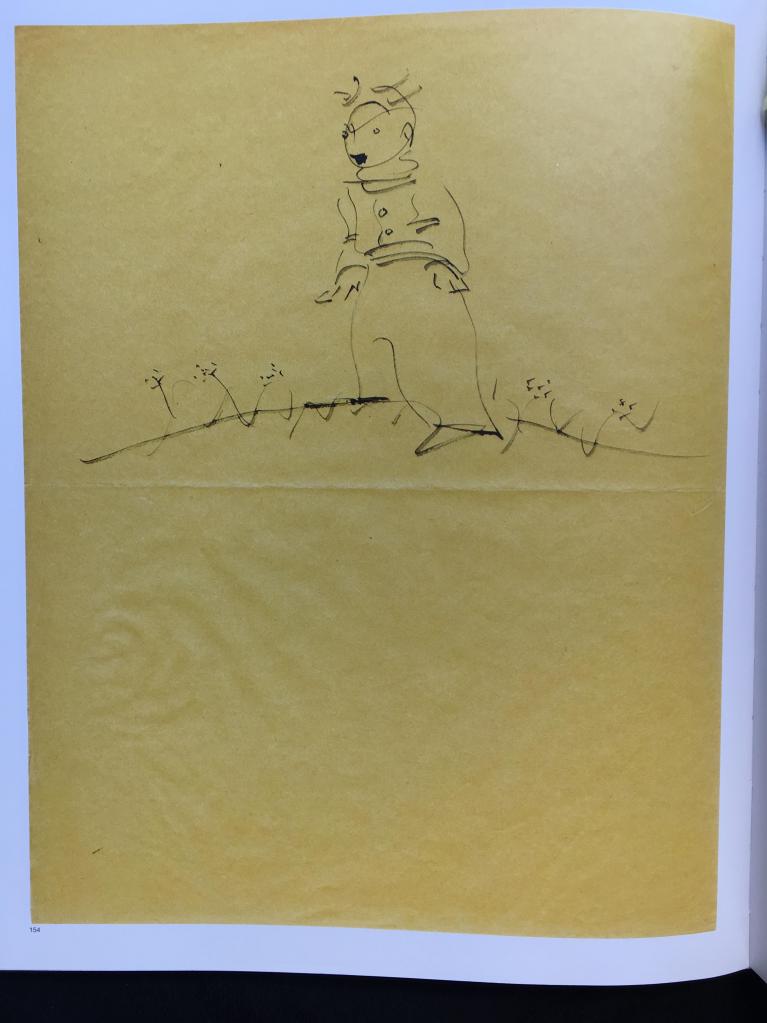

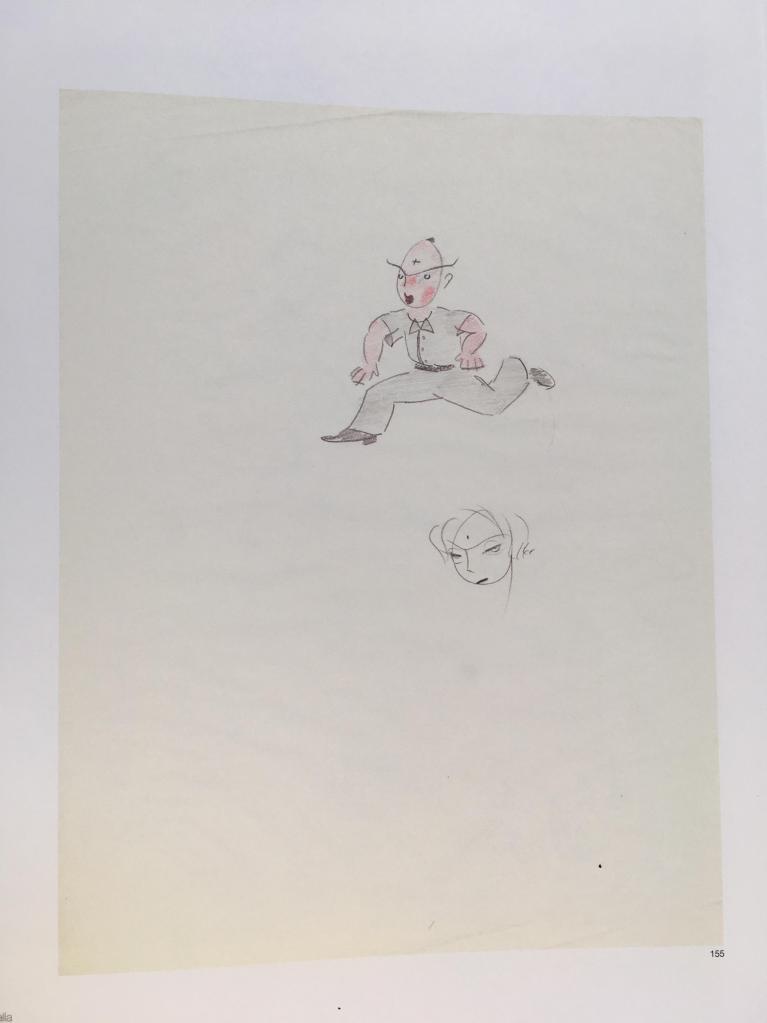

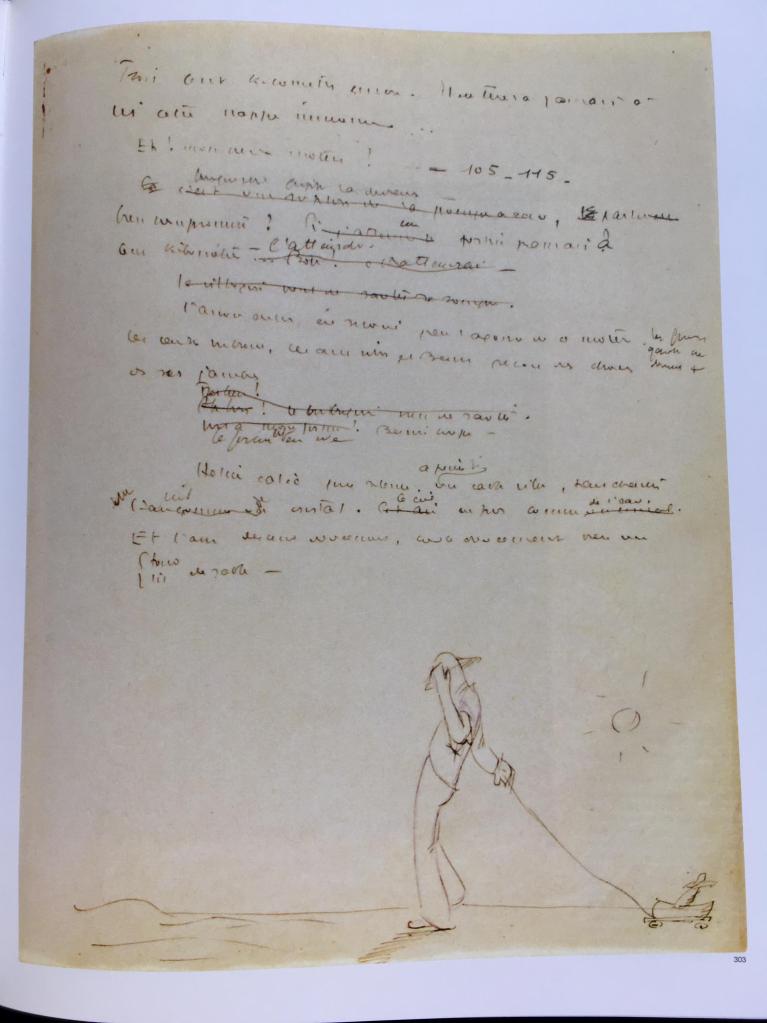

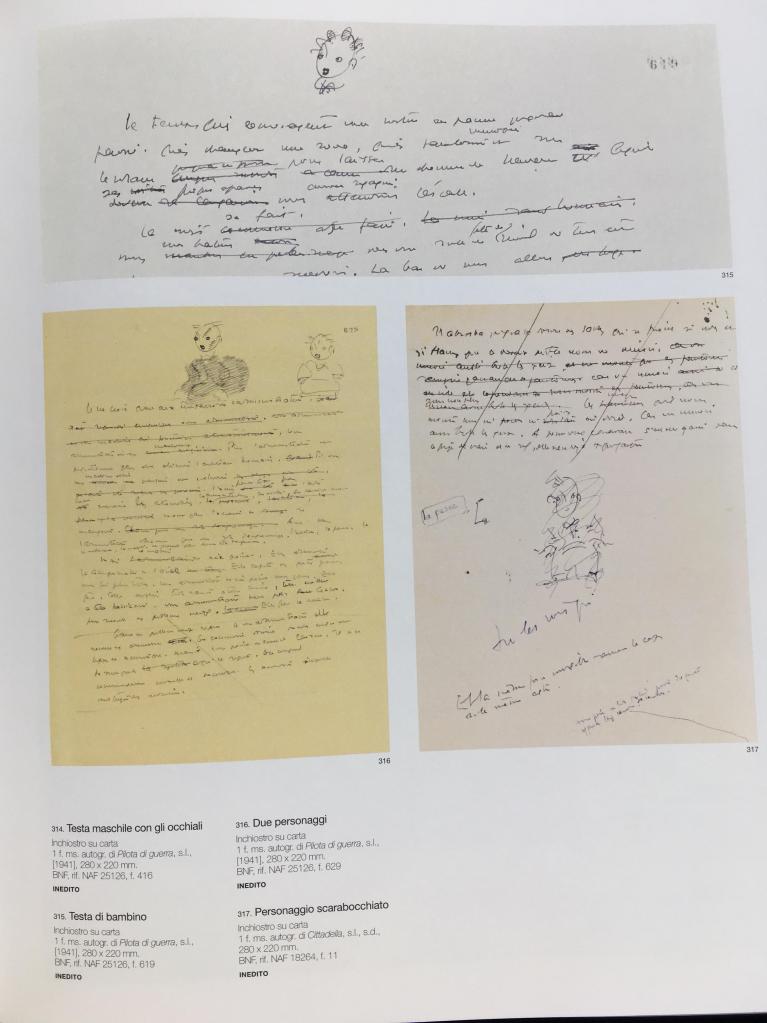

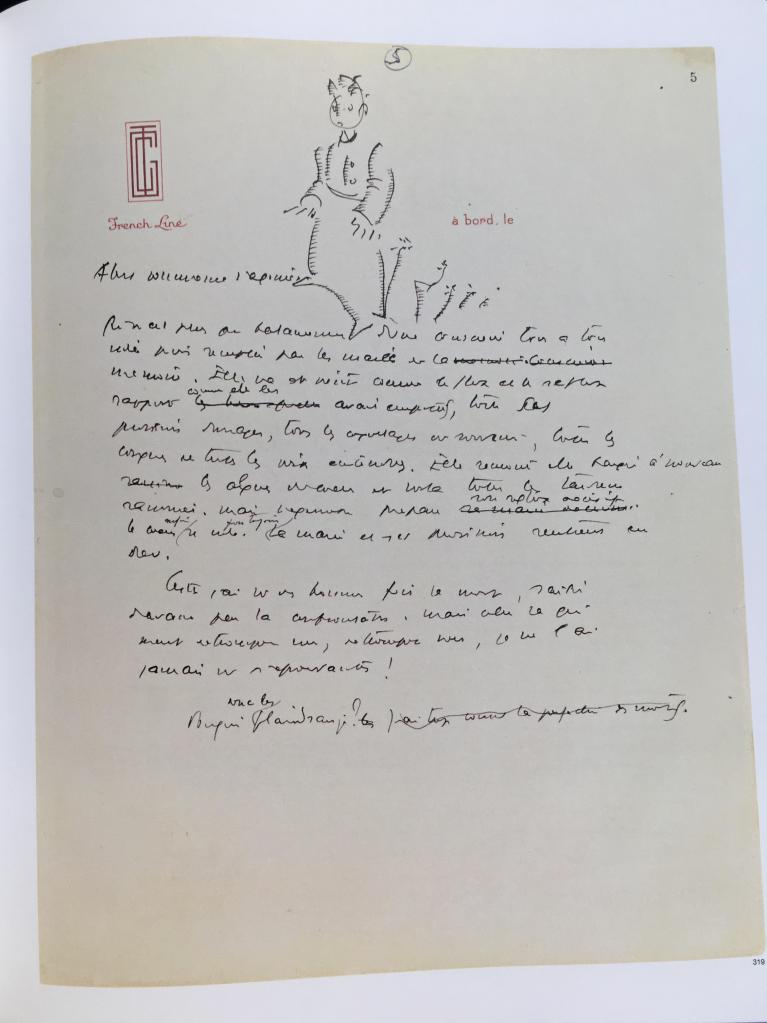

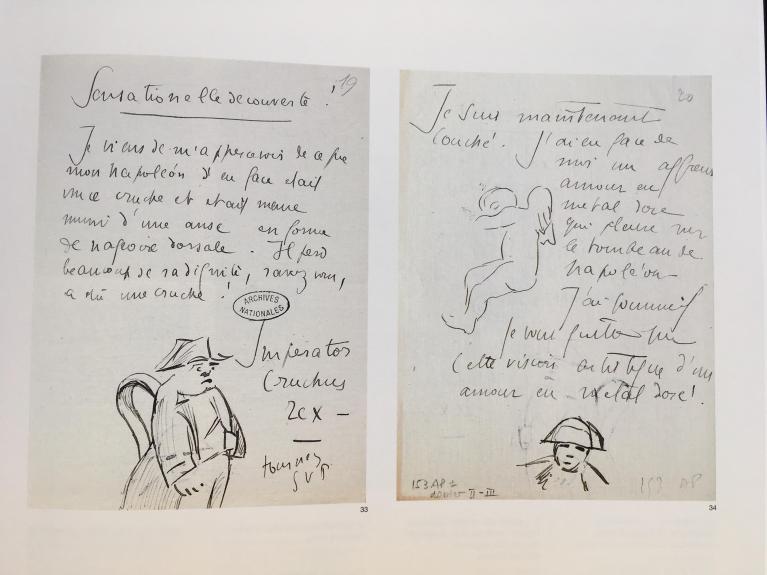

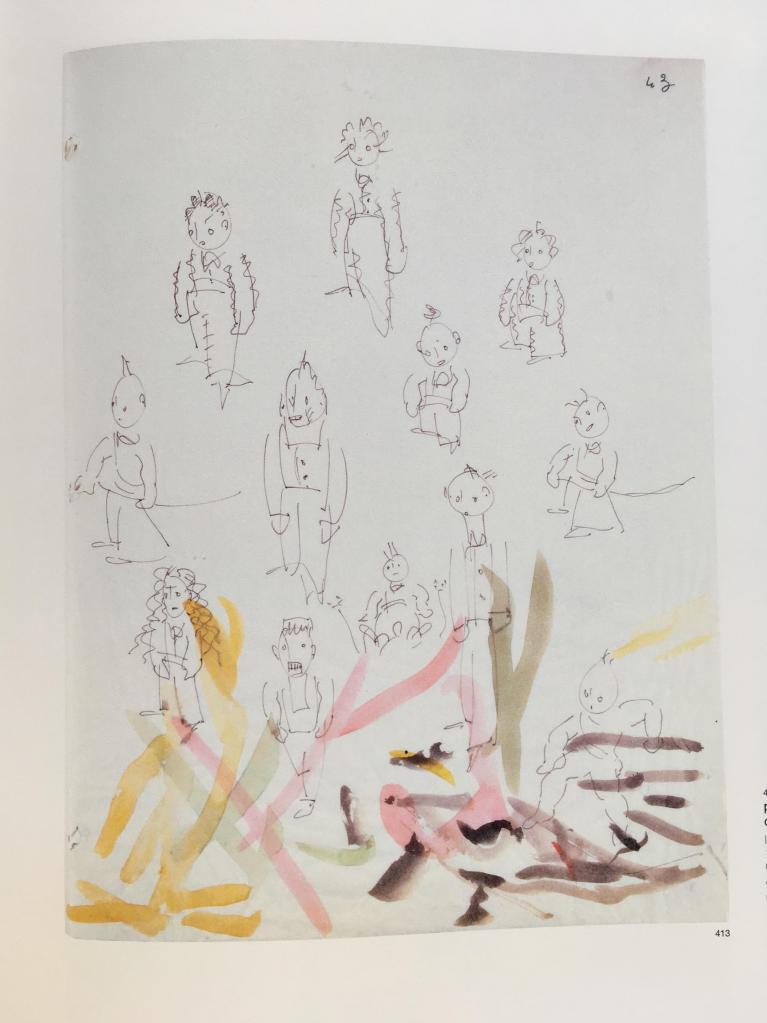

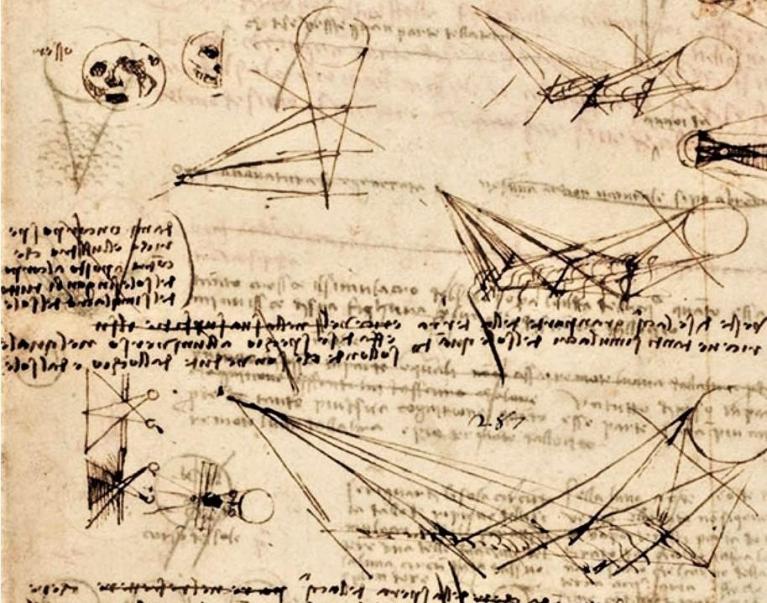

Il Piccolo Principe nacque a New York nel 1942 dove dal 1940 Saint-Exupéry risiedeva, dopo aver lasciato la Francia occupata dai nazisti e dopo aver combattuto in aviazione quella che riteneva una guerra farsa. Fu Elizabeth Reynal, moglie di uno degli editori americani di Saint-Exupéry, Reynal & Hitchcock, a suggerire allo scrittore di scrivere una storia su un petit bonhomme che compariva un po’ dappertutto fra le sue carte, nonché ai bordi del manoscritto di Pilota di guerra, che nel 1942 era stato pubblicato in America con grande successo dai suoi editori (fu definito da Atlantic Monthly, insieme ai discorsi di Churchill “la migliore risposta che le democrazie abbiano sinora saputo dare a Mein Kampf”). Si trattava, in effetti, di una figurina misteriosa che da decenni compariva al margine delle lettere di Saint-Exupéry, dei suoi manoscritti e taccuini d’appunti: un omino impegnato in curiose attività, una delle tante creature con cui fin da ragazzo Antoine decorava e animava le proprie pagine, e che mostrava fra l’altro la sicura e originale attitudine al disegno del suo autore. Ma, in questo particolare caso, si trattava anche di una sorta di alter ego: un doppio infantile che poeticamente e ironicamente commentava i fatti che accadevano al suo creatore.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

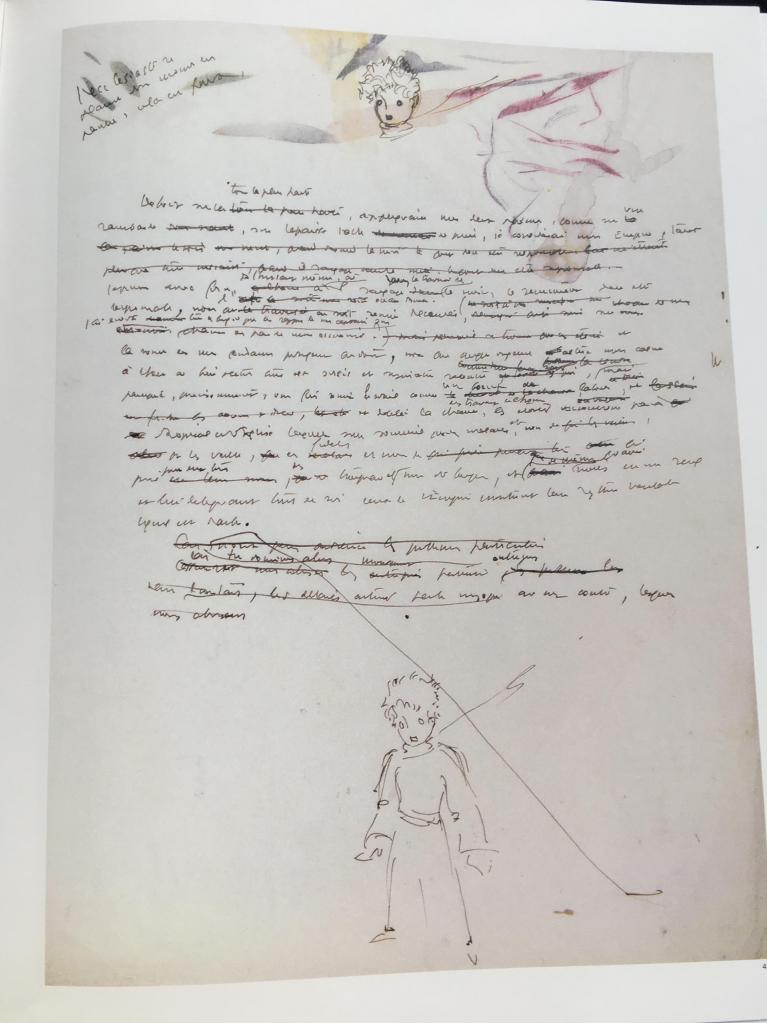

Fu dunque da questa figurina, da questo scarabocchio “autobiografico”, nato ben prima del personaggio che in seguito sarebbe diventato, che nacque il libro a cui Saint-Exupéry deve la propria fama globale. L’intuizione di Elizabeth Reynal oltre che da fiuto editoriale venne probabilmente del recente successo ottenuto dalla casa editrice con alcuni libri di P.L. Travers, autrice di Mary Poppins, a cui gli editori volevano dare seguito, cercando altri titoli nel campo della letteratura per ragazzi. Saint-Exupéry, come racconta la bella biografia di Stacy Schiff, «iniziò la stesura del libro con una scatola di acquerelli per bambini acquistata in un emporio della Eight Avenue.[…] Scrisse con penne e matite diverse, e revisionò e scartò e prese appunti a margine; Galantière (editor e traduttore di Saint-Exupéry per Reynal & Hitchcock, ndr) in seguito disse che lo scrittore aveva cestinato cento pagine per ogni cartella inviata all’editore, e che era più esigente che mai nei confronti di questo breve testo.»

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

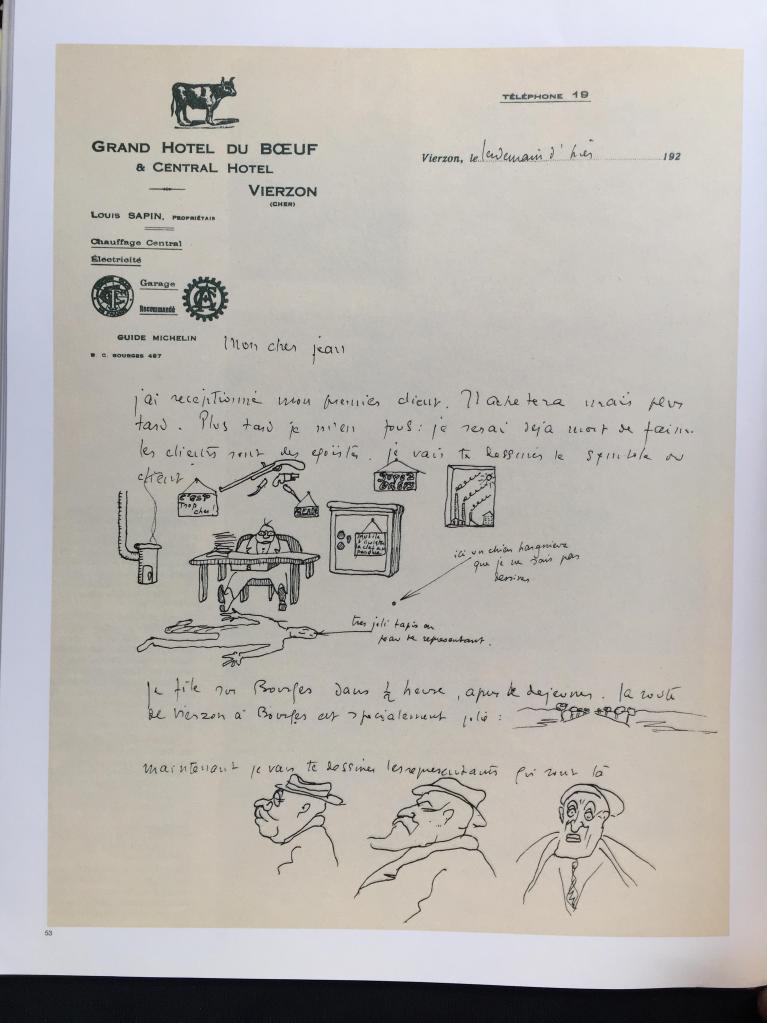

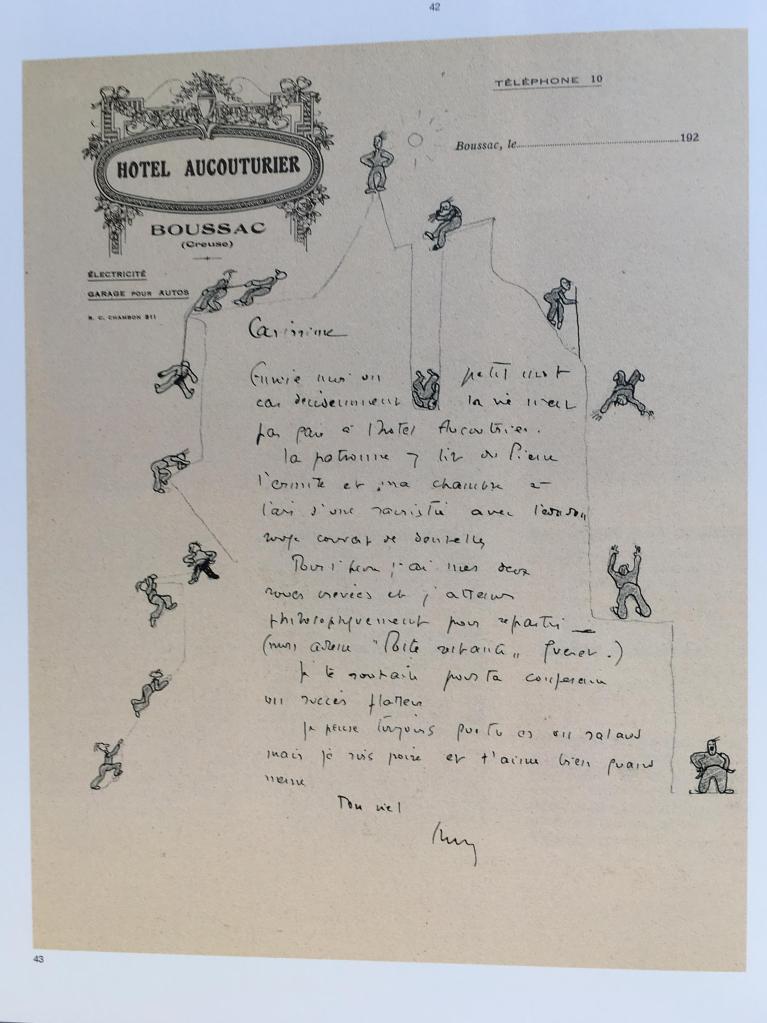

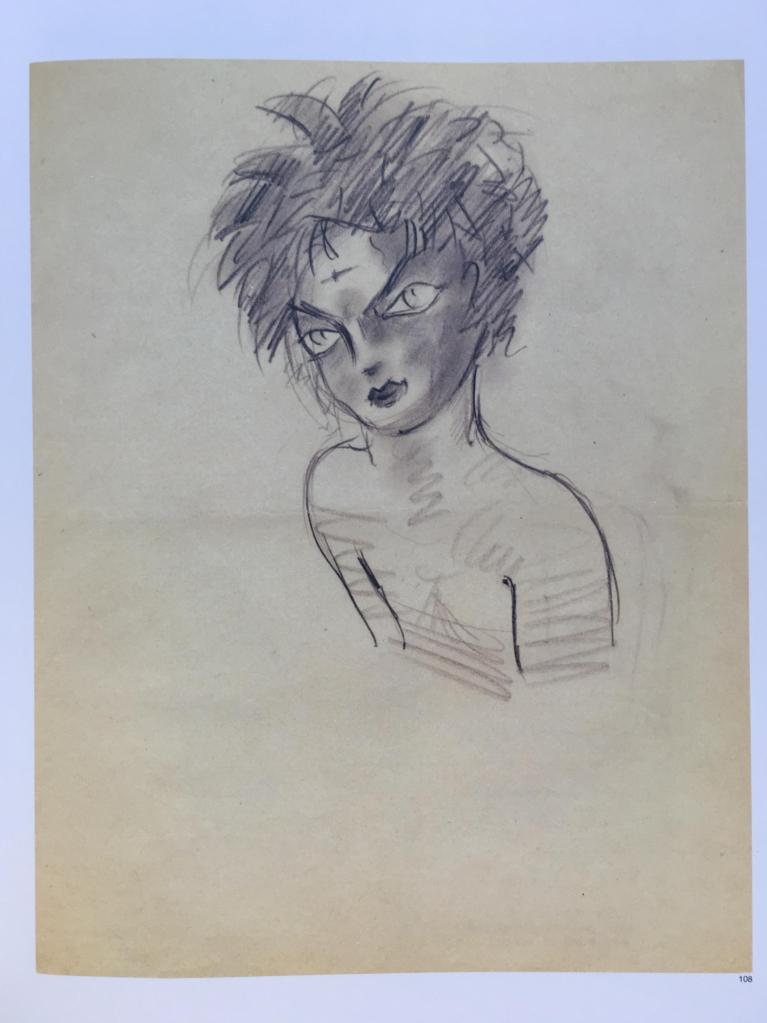

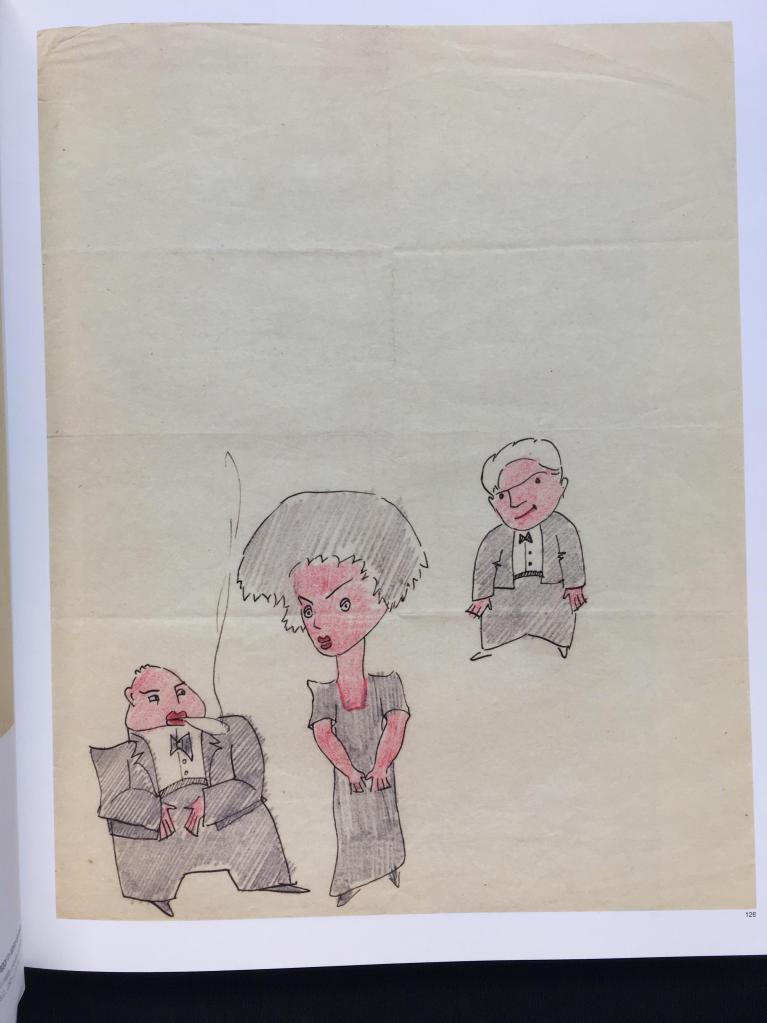

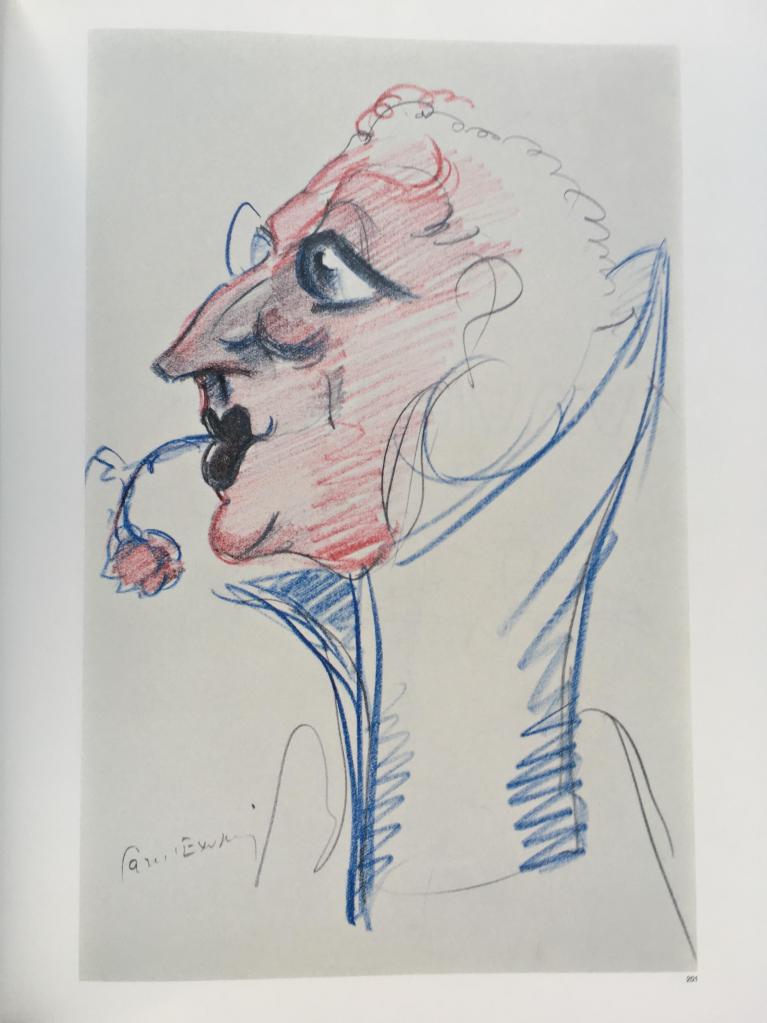

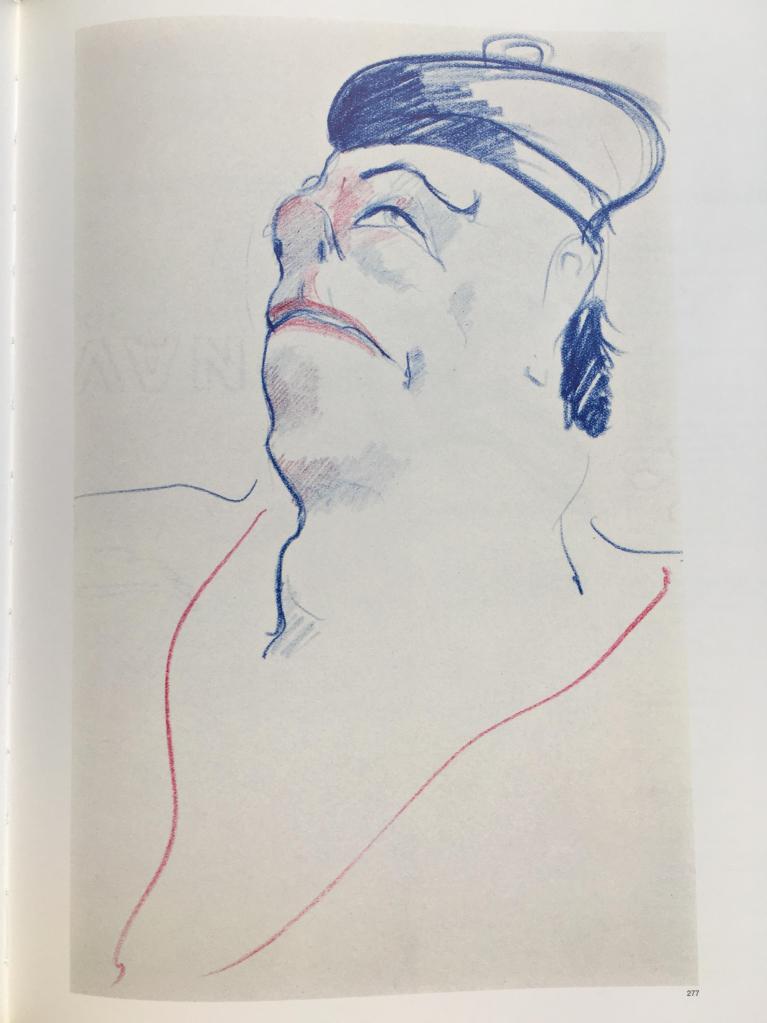

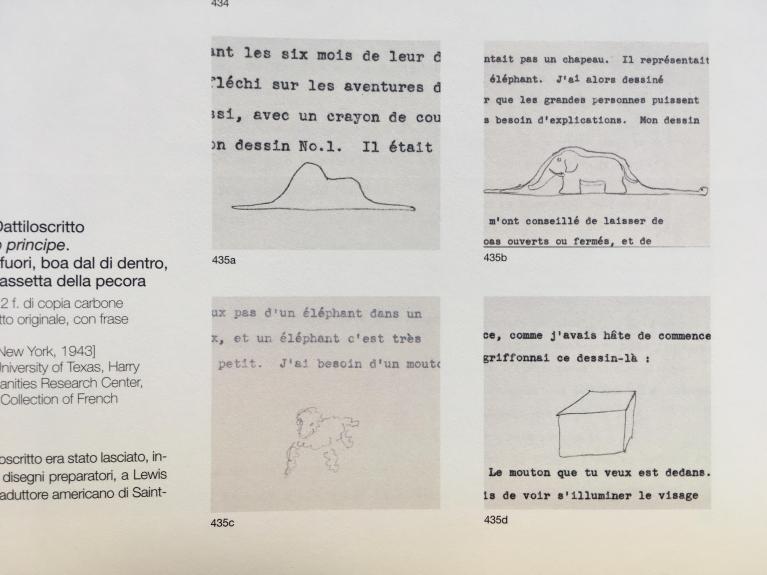

Se la storia del Piccolo Principe «emerse già compiuta», più difficoltà il suo autore ebbe con le illustrazioni che furono fatte e rifatte infinite volte, come testimoniò chi lavorò con lui e le persone a lui vicine. Gli schizzi preparatori, come mostra il fondo di disegni originali acquistato nel 1968 dalla Morgan Library, mostrano che Saint-Exupéry esplorò diversi stili e direzioni, e che al momento di decidere le tavole definitive del libro, da illustrazioni più ‘compiute’ convenzionali e rifinite tornò a un segno che si avvicinava a quello degli scarabocchi che Antoine, come ricorda Leon Werth a cui il libro è dedicato (A Leon Werth, quando era un bambino), da sempre lasciava dappertutto, compresi tovaglie, tovaglioli, menù, carte intestate di alberghi e persino incisi su tavoli.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

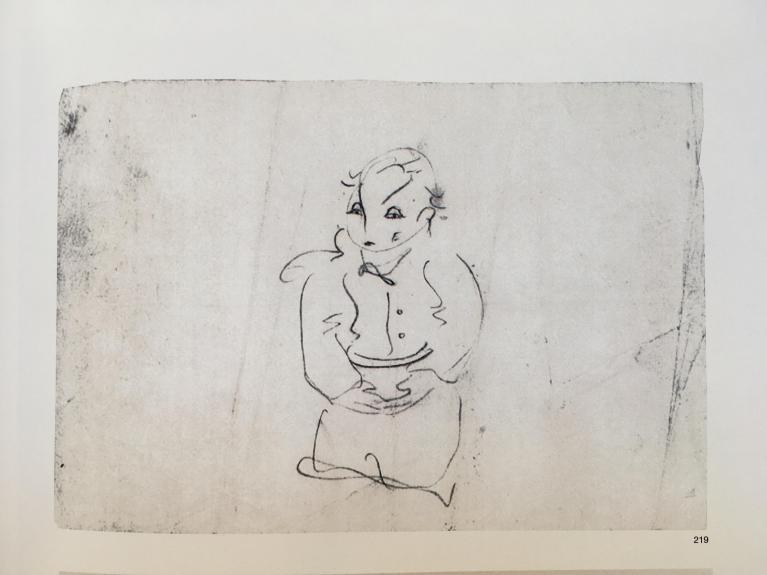

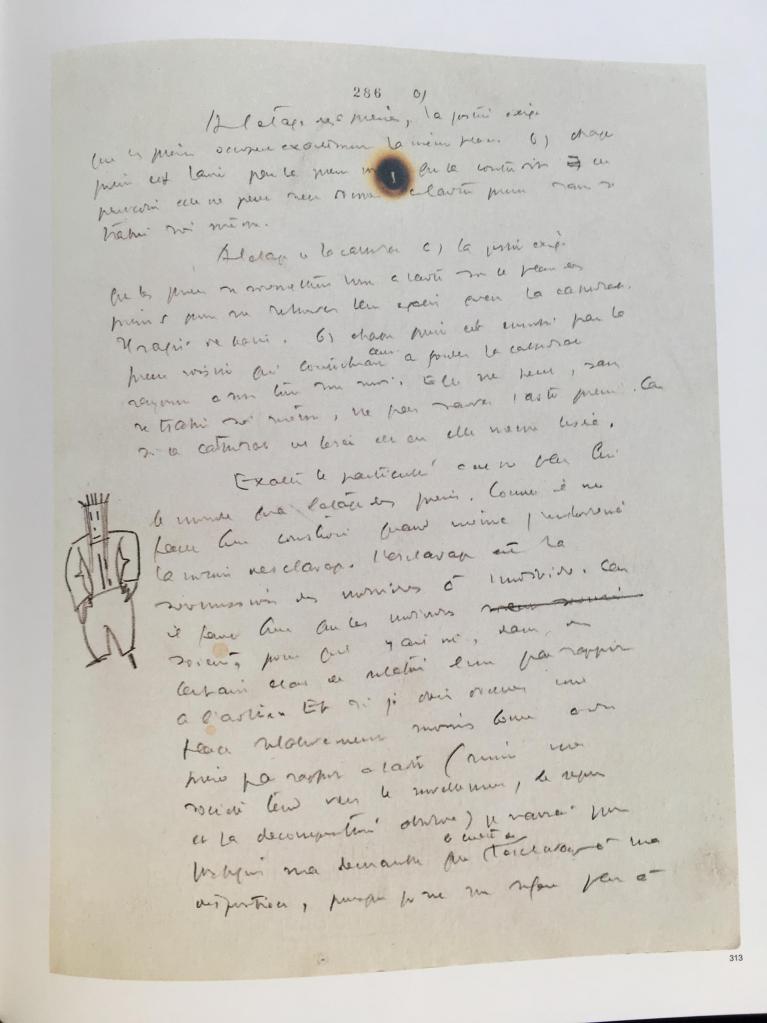

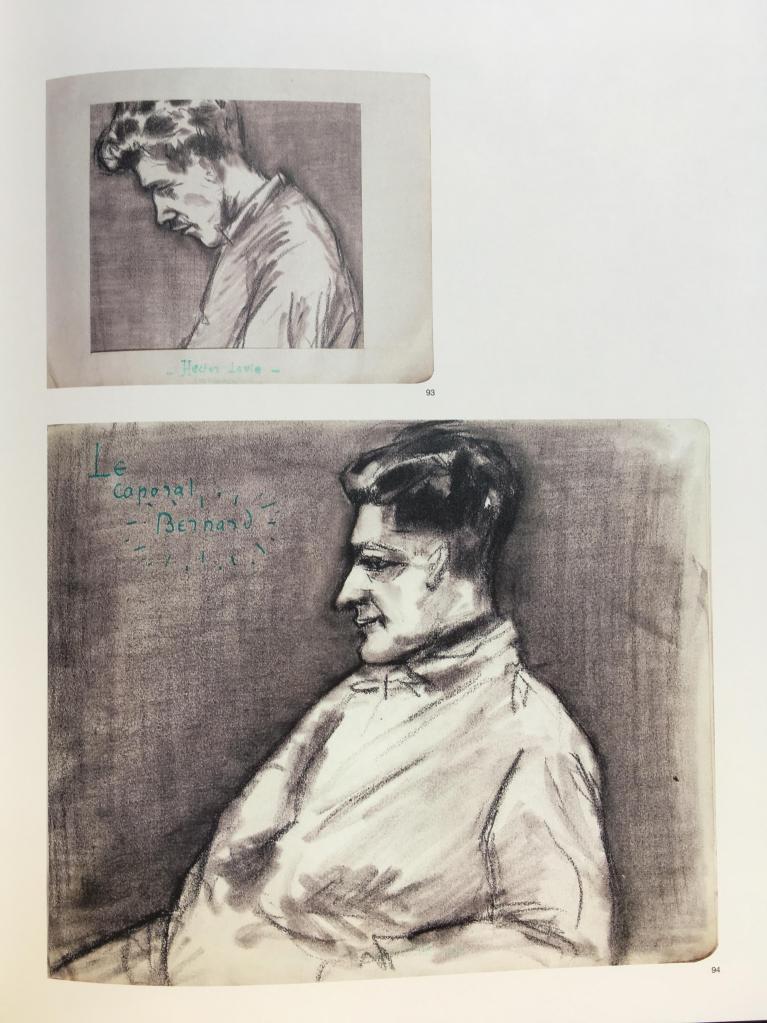

Saint-Exupéry non teneva in gran conto il proprio talento artistico che liquidava con affermazioni come: «Peccato, io non so disegnare», «I miei disegni sono pessimi». Tuttavia nel corso della vita si cimentò con passione nel disegno, con tecniche diverse: penna e inchiostro, matita Conté, mina di piombo, pastelli, matite colorate, gouache, lavis e acquerelli. Fra i suoi disegni si trovano taccuini con ritratti di compagni di volo e di guerra, ritratti e figure femminili, una raffinata decorazione per un quaderno di poesia, caricature, personaggi immaginari, disegni tecnici. Il fatto che la maggior parte di essi non siamo firmati lascia supporre la noncuranza con cui li trattava e lo scarso valore che vi attribuiva (a un amico consigliò di venderne uno a caro prezzo e di scialacquare quello che avrebbe guadagnato in una colossale bevuta).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

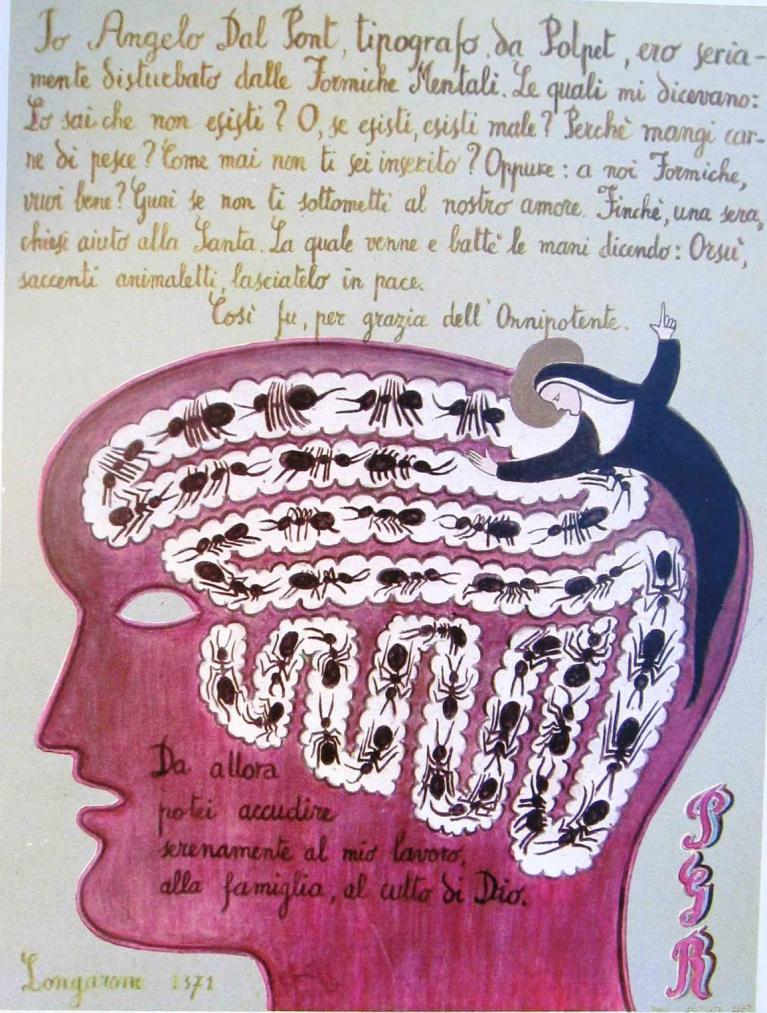

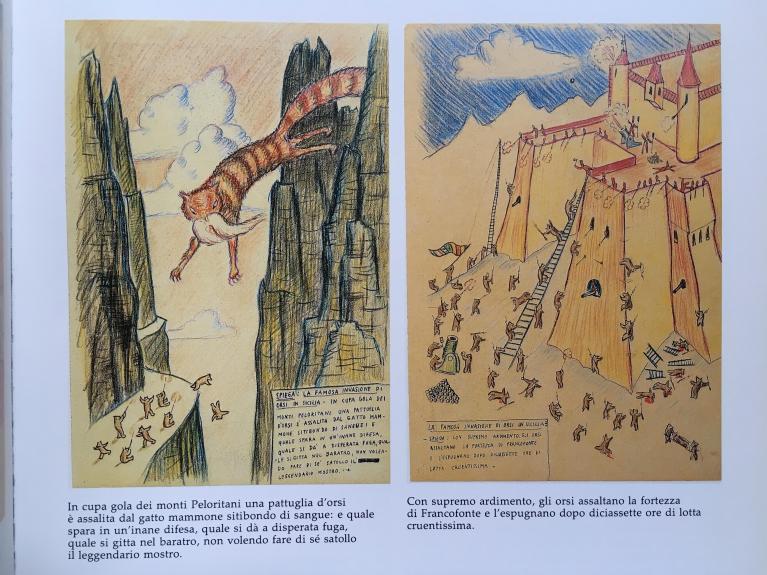

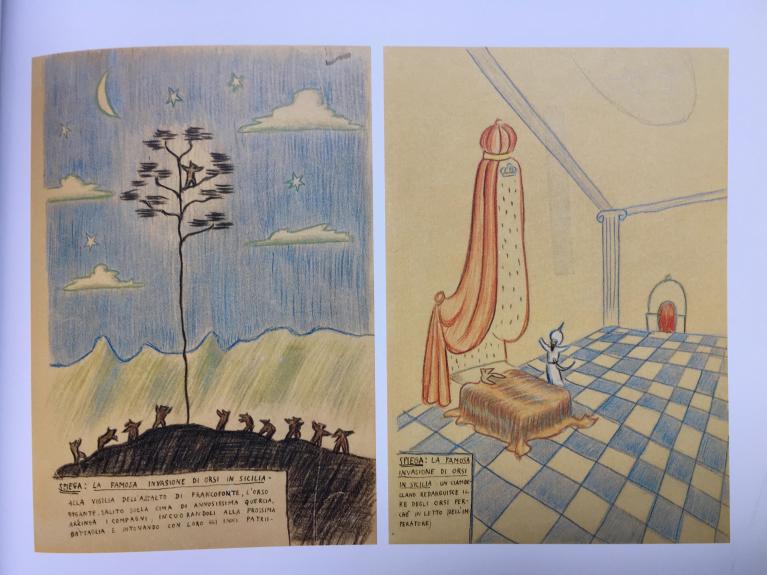

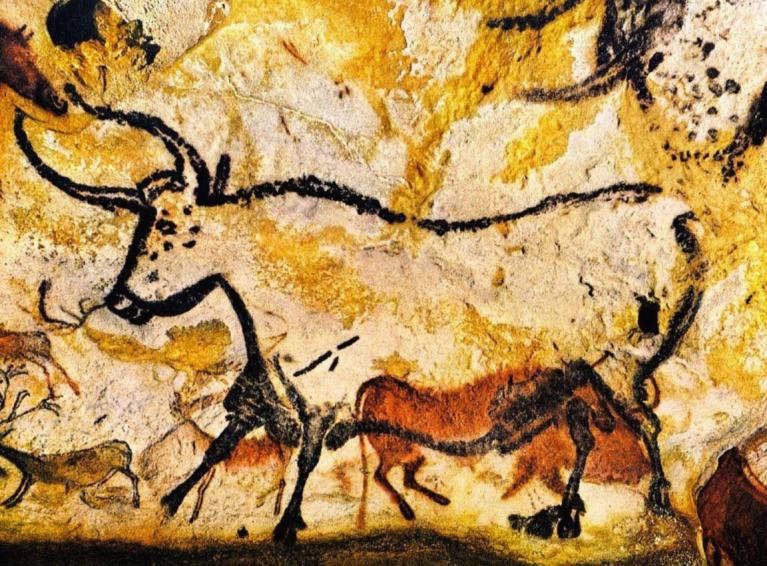

Saint-Exupéry può entrare a buon diritto nel novero degli scrittori che praticarono il disegno con maestria, da Blake a Lewis Carroll (che tuttavia affidò le illustrazioni per Alice in Wonderland a sir John Tenniel, perché a quell’epoca lo scrittore disegnatore era considerato un trasgressore), a Ruskin, Cocteau, Michaux, Artaud, Montale, Tolkien, Buzzati. Forse è a quest’ultimo, e alla sua Famosa invasione degli orsi in Sicilia, che il lavoro di Saint-Exupéry per Il Piccolo Principe può essere avvicinato, non solo per l’ironica e onirica ispirazione, ma per aver utilizzato le immagini come parte integrante di una creazione letteraria, o meglio di una narrazione in cui l’immagine ha un valore portante nella costruzione della storia. Anche l’ispirazione del romanzo per ragazzi di Buzzati, infatti, nasce da una matrice visiva: la sua prima versione, realizzata per il diletto delle nipoti Lalla e Pupa, fu realizzata nel 1940 ispirata in parte ai pannelli dei cantastorie popolari che accompagnavano le narrazioni orali, illustrando via via la trama delle vicende. Nella seconda versione, del 1945, la storia risistemata e ridisegnata sulla base dei primi otto quadri, apparve su Il Corriere dei Piccoli, e rimase incompiuta; infine, fu completata e pubblicata da Rizzoli sempre nel 1945.

![]()

Sia in quest’opera, sia nei Miracoli di Val Morel, – anche questi nati da una ispirazione visiva, gli ex voto–, l’immagine ha un ruolo fondamentale: è a essa che l’autore attribuisce la verità più profonda e autentica della narrazione, dove il testo invece procede invece per approssimazioni, dubbi, incertezze, continuamente esitando per l’indeterminatezza dei fatti e l’impossibilità delle parole a fissarli. Analizzando entrambi i libri emerge che le immagini, e le parole in esse inscritte, appartengono a un tempo precedente a quello del racconto che vi scorre accanto. Le frasi che compaiono dentro le immagini e le immagini stesse, sono arcaiche, desuete, e pur nella loro evidente ingenuità e imperfezione appartengono a un tempo favoloso, mitico, primitivo, in cui cose e parole coincidono. Il racconto verbale, invece, o meglio la cronaca dei fatti, appare successiva, più moderna, quasi disincantata, pervasa da inquietudine e sfiducia, gravida di dubbio, lontano dalla integrità e fiducia originarie. A proposito del proprio lavoro di artista, Buzzati nel 1967 scrisse: «Il fatto è questo: io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore il quale, per hobby, durante un periodo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il giornalista. Il mondo invece crede che sia viceversa e le mie pitture quindi non le "può" prendere sul serio. La pittura per me non è un hobby, ma il mestiere; hobby per me è scrivere. Ma dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie.»

![]()

![]()

Come Saint-Exupéry, qui anche Buzzati adombra la possibilità che il pubblico prenda sottogamba, reputandoli puerili, poco seri, i propri racconti per immagini. Ma la cosa più interessante è che nel romanzo di Saint-Exupéry accade qualcosa di molto simile a ciò vediamo nelle due narrazioni citate di Buzzati: a una diffidenza verso le parole è opposta la verità dell’immagine.

In un articolo del 1942, quando Saint-Exupéry si trovava a New York, espose a un giornalista la propria idea di scrittura. Scrivere, disse, richiede una precisione pari a quella necessaria per pilotare un aereo. La lingua infatti «è una macchina sofisticata, scientifica, in cui una parola di troppo o un errore – come un granello di sabbia o una manovra sbagliata – può provocare un disastro.» È un’affermazione interessante soprattutto letta accanto alla dichiarazione della volpe nel Piccolo Principe: «Le parole sono fonte di malintesi», dove la natura quasi scientifica del linguaggio è sconfessata da una sorta di suo difetto strutturale, di peccato originale, che coincide con una separazione delle parole dall’intima verità delle cose. La frase riportata fa parte di uno dei dialoghi più famosi del romanzo, quello fra il protagonista e la volpe che, con tono oracolare, pronuncia una delle frasi più celebri del romanzo: «Non si vede che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Una ‘verità’ annunciata, fra le righe, fin dall’inizio del libro, nel primo e nel secondo capitolo in cui l’aviatore-narratore, prima, e il Piccolo Principe, poi, mostrano attraverso un gioco di immagini la discrepanza fra adulti e bambini nella facoltà di vedere le cose e la lontananza pressoché inconciliabile dei loro universi (infatti il Piccolo Principe è un alieno, viene da un asteroide).

Indagando la relazione fra parole e immagini nei primi due capitoli emerge in modo esemplare da una parte la funzione che attribuisce loro lo scrittore, dall’altra il ruolo che hanno le une e le altre nella costruzione della storia e nella ricerca della verità delle cose, e infine che significato attribuisca Saint-Exupéry alla visione e all’atto del vedere.

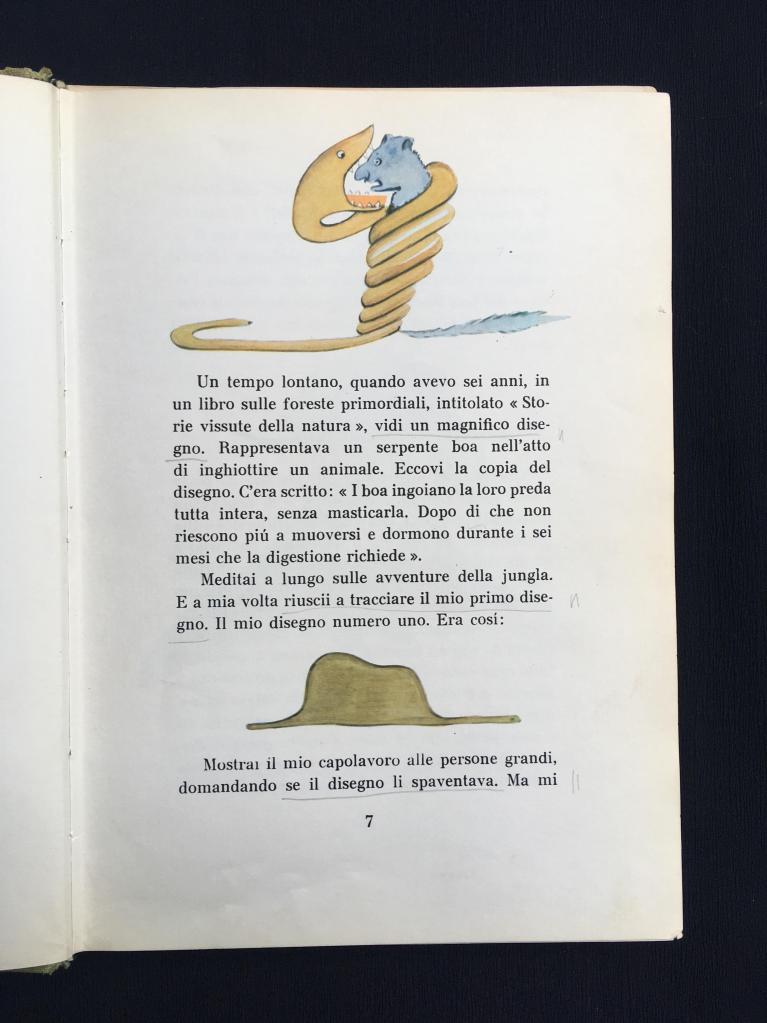

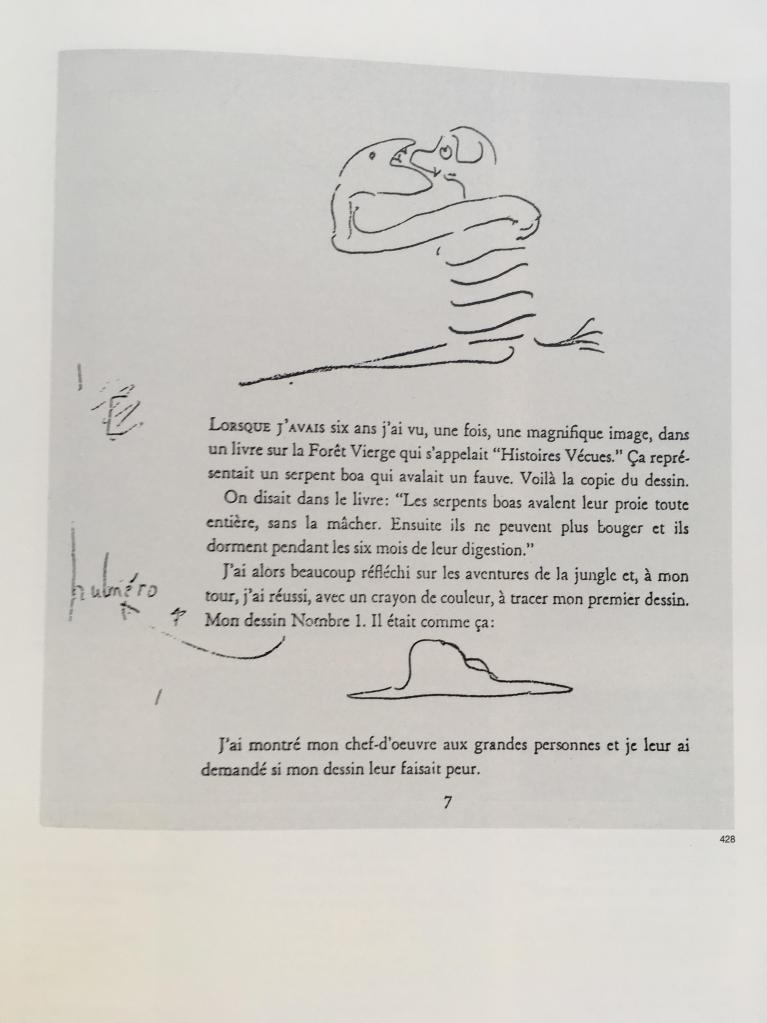

Se Il Piccolo Principe nasce da un disegno, o meglio dal più infantile dei segni, cioè da uno scarabocchio, comincia anche con un disegno: una dichiarazione di poetica inequivocabile. L’immagine che apre il libro è un serpente che sta per mangiare una mangusta. Segue la sua descrizione per voce del narratore – un pilota che, proprio come Saint-Exupéry, nel 1935, in Libia, si trova precipitato nel mezzo del deserto a causa di un incidente di volo. Dalla sua voce veniamo a sapere che il disegno è la riproduzione di una figura che il narratore racconta di avere visto a sei anni in un libro: Storie vissute della natura. Quello che vediamo è la copia realizzata dal narratore a beneficio del lettore.

![]()

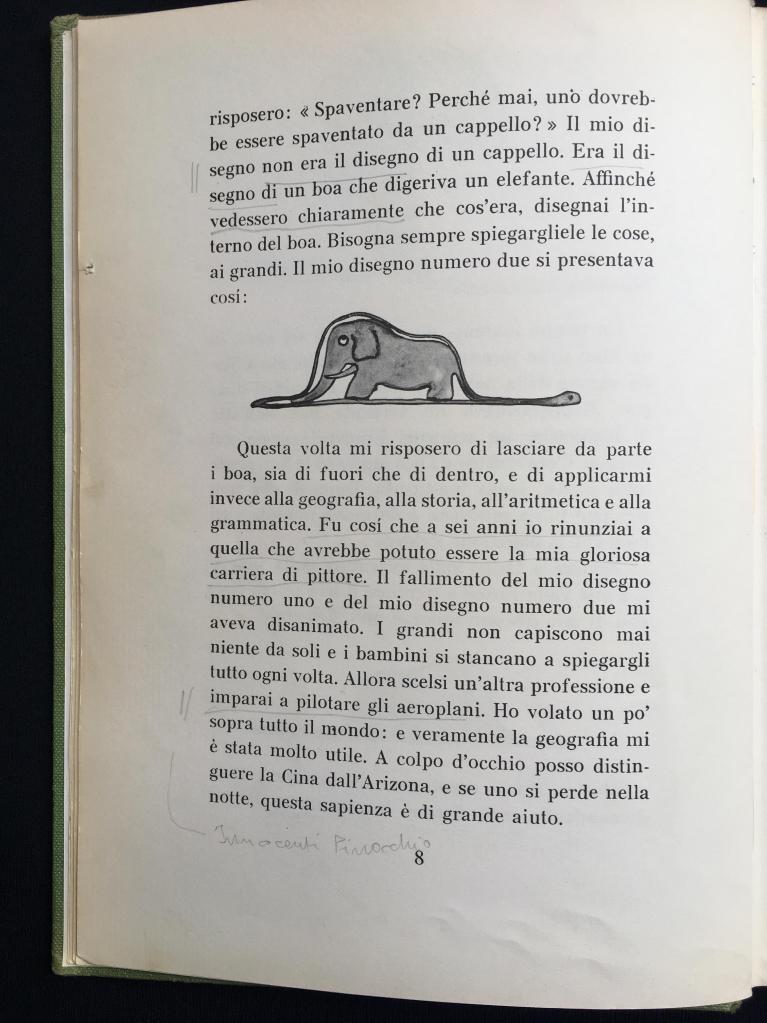

Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato «Storie vissute della natura», vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto: «I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopo di che non riescono più a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede». Meditai a lungo sulle avventure della giungla. E a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno era così:

Dopo aver a lungo meditato sulle avventure della giungla, scrive il narratore, il seienne produce un secondo disegno.

Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: «Spaventare? Perché mai, uno dovrebbe essere spaventato da un cappello?» Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi. Il mio disegno numero due si presenta va così:

![]()

Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a sei anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero uno e del mio disegno numero due mi aveva disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po’ sopra tutto il mondo: e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona, e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita, ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino. Ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l'esperimento del mio disegno numero uno, che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva. Ma, chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva: «È un cappello». E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle. Mi abbassavo al suo livello. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravatte. E lui era tutto soddisfatto di avere incontrato un uomo tanto sensibile.

In questo primo capitolo è fissata la caratteristica fondamentale del rapporto fra testo e illustrazioni: le immagini che appaiono non sono illustrazioni esterne al piano della storia, ma interne; non solo sono state realizzate dall’autore del testo, Saint-Exupéry, ma da chi narra in prima persona la storia e ne è al contempo protagonista, il pilota caduto nel deserto. Ovvero fanno parte anch’esse della finzione narrativa, sono intradiegetiche. Non sono illustrazioni poste accanto al testo con mera funzione illustrativa, ma sono state disegnate nel corso della storia da uno dei personaggi e della storia dirigono la trama.

Il secondo capitolo, riconferma questa dinamica e, oltre a introdurre il personaggio principale, ripropone attraverso alcuni disegni il tema dello scarto fra la capacità di vedere degli adulti e quella dei bambini.

Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare, fino a sei anni fa quando ebbi un incidente col mio aeroplano, nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore, e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte, dormii sulla sabbia, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su una zattera, dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta: «Mi disegni, per favore, una pecora?»

«Cosa?»

«Disegnami una pecora».

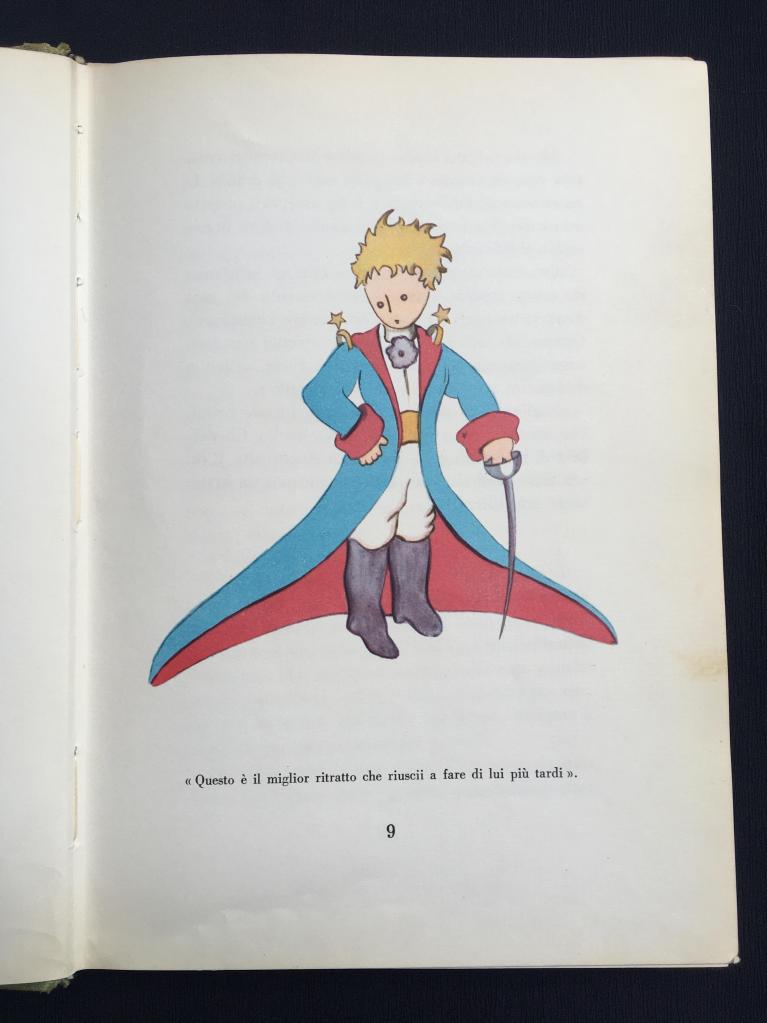

Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno. E vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Qui potete vedere il miglior ritratto che riuscii a fare di lui, più tardi. Ma il mio disegno è molto meno affascinante del modello.

![]()

La colpa non è mia, però. Con lo scoraggiamento che hanno dato i grandi, quando avevo sei anni, alla mia carriera di pittore, non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro.

Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a mille miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare gli domandai: «Ma che cosa fai qui?»

Come tutta risposta, egli ripeté lentamente come si trattasse di cosa di molta importanza:

«Per piacere, disegnami una pecora...»

Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire.

Per assurdo che mi sembrasse, a mille miglia da ogni abitazione umana, e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica e gli dissi, un po' di malumore, che non sapevo disegnare. Mi rispose:

«Non importa. Disegnami una pecora...»

Non avevo mai disegnato una pecora e allora feci per lui uno di quei due disegni che avevo fatto molte volte: quello del boa dal di fuori; e fui sorpreso di sentirmi rispondere:

«No, no, no! Non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante molto ingombrante. Dove vivo io tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora: disegnami una pecora».

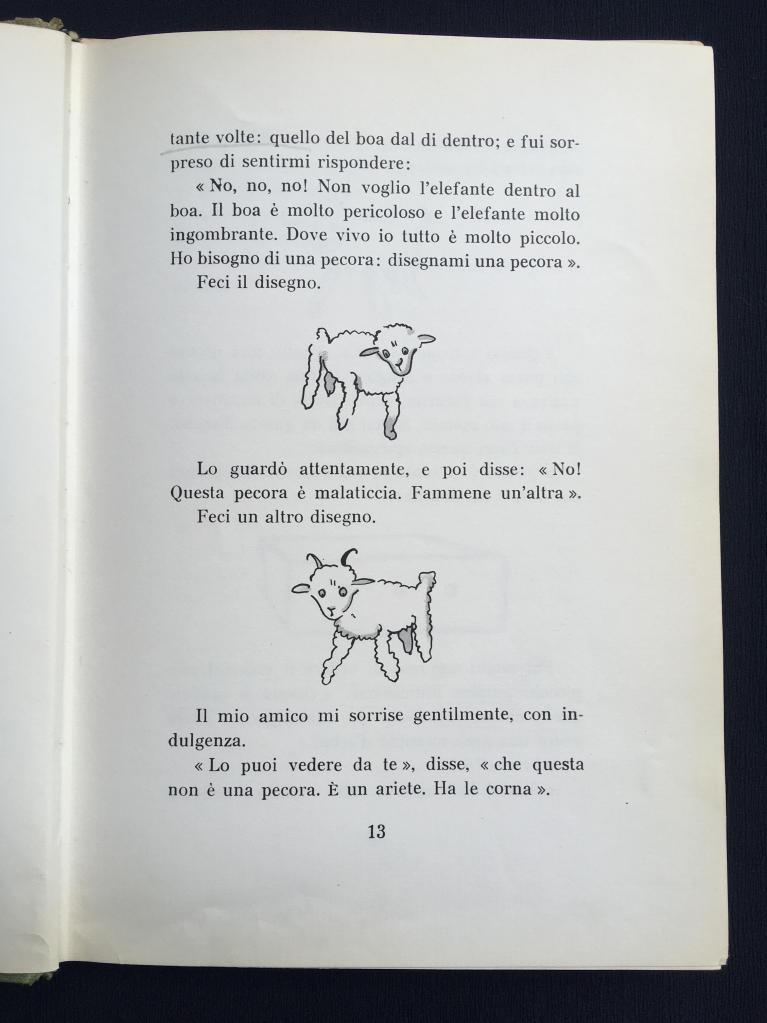

Feci il disegno.

![]()

Lo guardò attentamente, e poi disse: «No! Questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra». Feci un altro disegno.

Il mio amico mi sorrise gentilmente, con indulgenza.

«Lo puoi vedere da te», disse, «che questa non è una pecora. È un ariete. Ha le corna».

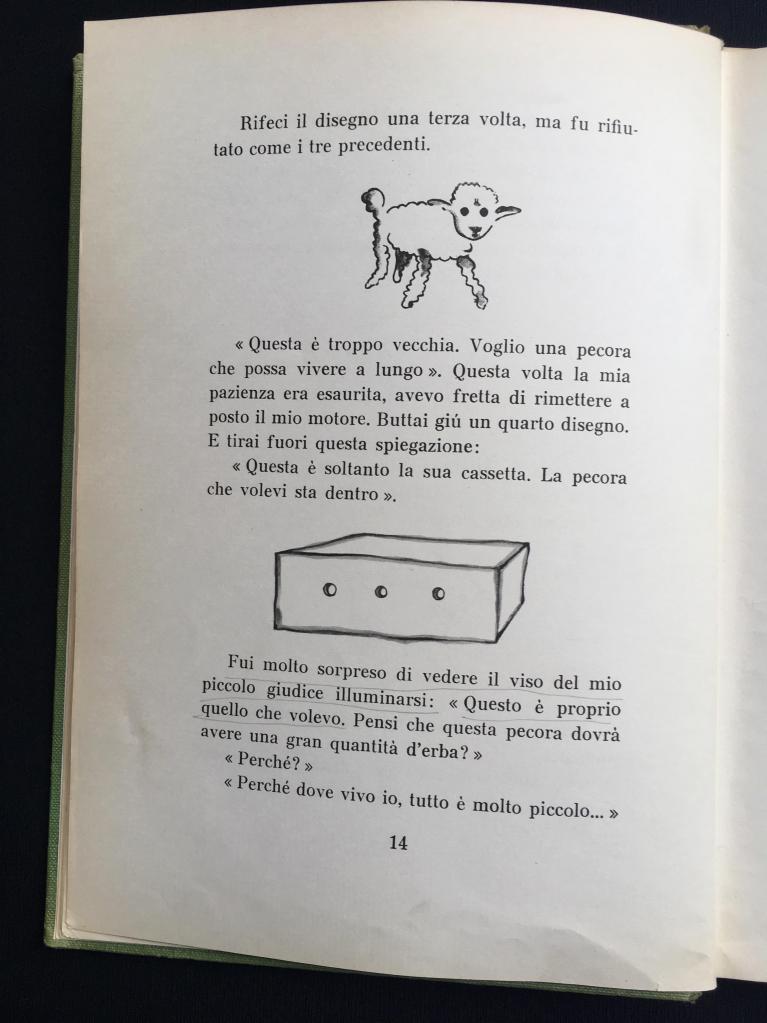

Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i tre precedenti.

![]()

«Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo». Questa volta la mia pazienza era esaurita, avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno. E tirai fuori questa spiegazione:

«Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro».

Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi: «Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba?»

«Perché?»

«Perché dove vivo io, tutto è molto piccolo...»

«Ci sarà certamente abbastanza erba per lei, è molto piccola la pecora che ti ho data». Si chinò sul disegno:

«Non così piccola che — oh, guarda! — si è messa a dormire...»

E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe.

Qui bisogna notare diverse cose. Primo, è attraverso un ritratto disegnato e non scritto che il narratore descrive il Piccolo Principe; secondo, il Piccolo Principe è la prima persona incontrata dal pilota che riesce a interpretare il disegno dell’elefante dentro il boa; terzo, l’aviatore arriva a soddisfare la richiesta del bambino di disegnare una pecora per stadi progressivi e, si direbbe, casualmente, solo quando ripete lo schema del disegno del boa: qualcosa che ne contiene un’altra, invisibile. Quarto, nonostante il narratore abbia affermato che la propria carriera artistica è stata interrotta dal giudizio negativo degli adulti, il lettore si rende conto che non è esattamente così. Lo dimostra che in tasca l’aviatore ha, pronti all’uso, fogli e matite e che preferisce disegnare che descrivere a parole; quinto, dopo aver sottoposto il Piccolo Principe al test del boa, il narratore è a sua volta sottoposto al test della pecora. Ovvero è attraverso uno scambio di disegni che i due personaggi arrivano a un reciproco riconoscimento. E tale riconoscimento, coincide la scoperta dell’essenza dell’altro, della sua integrità. Una integrità che corrisponde alla capacità di vedere quello che non si coglie attraverso uno sguardo letterale e superficiale sulla realtà circostante.

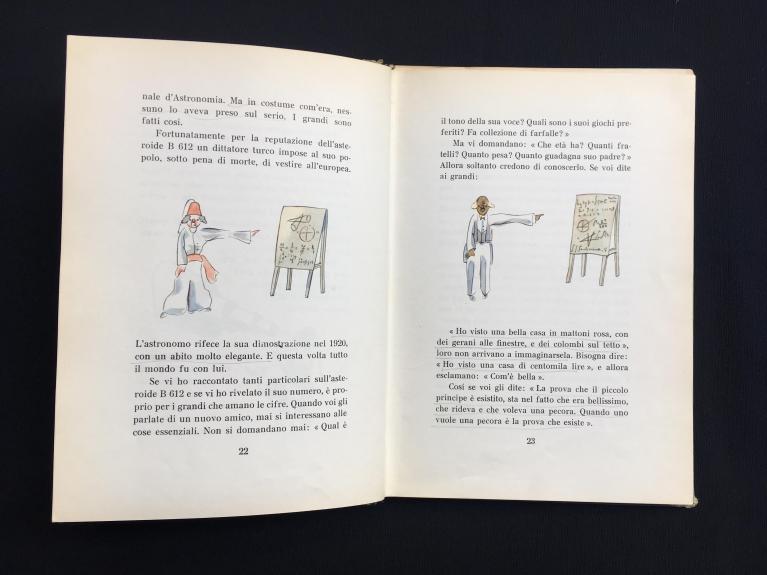

Nel IV capitolo la presenza del disegno come chiave di volta per una comprensione profonda della verità/essenza delle cose si riafferma. Qui il pilota viene messo a parte dal Piccolo Principe del maggior pericolo che corre il pianeta da cui proviene, l’asteroide B 612: la minaccia dei baobab (ragione per cui, fra l’altro, si è resa necessaria la presenza della pecora).

C'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe: erano i semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta. Lo trapassa con le sue radici. E se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare.

«È una questione di disciplina», mi diceva più tardi il piccolo principe. «Quando si ha finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile».

E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese.

«Se un giorno viaggeranno», mi diceva, «questo consiglio gli potrà servire. Qualche volta è senza inconvenienti rimettere a più tardi il proprio lavoro. Ma se si tratta dei baobab è sempre unacatastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato tre arbusti...»

E sull'indicazione del piccolo principe ho disegnato quel pianeta. Non mi piace prendere il tono del moralista. Ma il pericolo dei baobab è così poco conosciuto, e i rischi che correrebbe chi si smarrisse su un asteroide, così gravi, che una volta tanto ho fatto eccezione.

E dico: «Bambini! Fate attenzione ai baobab!»

E per avvertire i miei amici di un pericolo che hanno sempre sfiorato, come me stesso, senza conoscerlo, ho tanto lavorato a questo disegno. La lezione che davo, giustificava la fatica. Voi mi domanderete forse: Perché non ci sono in questo libro altri disegni altrettanto grandiosi come quello dei baobab? La risposta è molto semplice: Ho cercato di farne uno, ma non ci sono riuscito. Quando ho disegnato i baobab ero animato dal sentimento dell'urgenza.

![]()

Il modo più efficace indicato dal Piccolo Principe al pilota per far entrare nella testa dei bambini la minaccia dei baobab (ovvero di un potere straripante, oppressivo e mortifero: qui Saint-Exupéry allude alla minaccia del nazismo) è, ancora una volta, un disegno. E si noti come il pilota faccia riferimento ancora una volta alla propria imperizia e alla fatica di realizzare il disegno che, dichiara, gli ha richiesto molto impegno. La fatica a cui fa riferimento il narratore interno, coincide con quella realmente fatta da Saint-Exupéry nel mettere a punto il disegno di cui, come racconta la sua biografia, era, infatti, fierissimo (come era nelle sue abitudini, ossessionò tutti i suoi interlocutori fino allo sfinimento una volta che lo ebbe terminato poiché come sempre l’orgoglio che provava doveva immediatamente essere sostenuto dal riconoscimento e dall’entusiasmo altrui; Saint-Exupéry era solito, fin dalla più tenera età, svegliare nel cuore della notte amici e parenti per leggere o mostrare loro scritti e disegni; qualcuno disse che conquistare la sua amicizia significava rinunciare a notti tranquille).

Parentesi biografiche a parte, qui è notevole il riproporsi a proposito delle immagini, del connubio imperfezione/verità. Nel Piccolo Principeè fissata una coincidenza fra immagine ed età infantile, linguaggio ed età adulta. Se l’infanzia è imperfetta e si esprime attraverso immagini (imperfette), è tuttavia autentica e integra, come autentiche e veritiere sono le immagini; la padronanza del linguaggio adulto, la perfezione della parola corrispondono invece a una sostanziale inautenticità se non falsità. Nel disegno del baobab si riconosce, da una parte sia la mano ingenua, quasi infantile dell’autore, sia la vena umoristica dello sguardo che caratterizza lo stile del primo disegno del libro, quello del serpente arrotolato intorno alla mangusta; dall’altra la forza iconica dell’immagine, potente, di grande impatto simbolico, quasi da emblema, stemma araldico, che il pilota spiega con il riferimento al sentimento di urgenza da cui è stato mosso nel realizzare l’immagine.

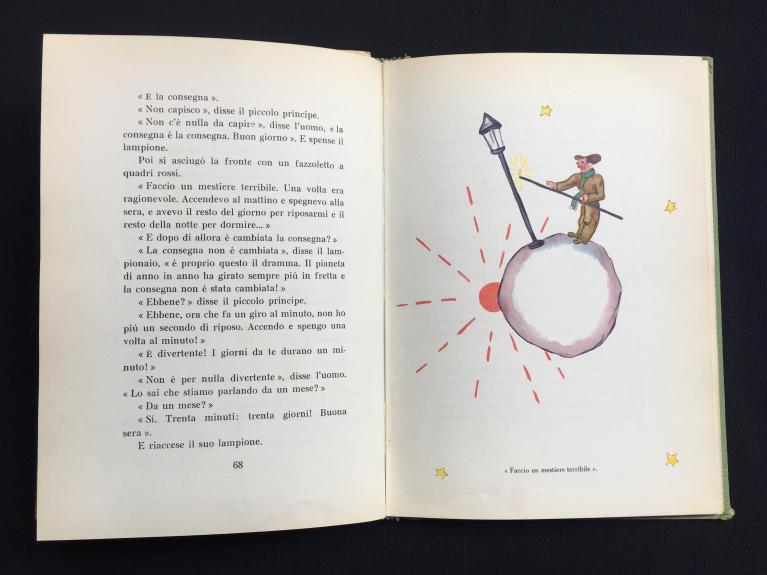

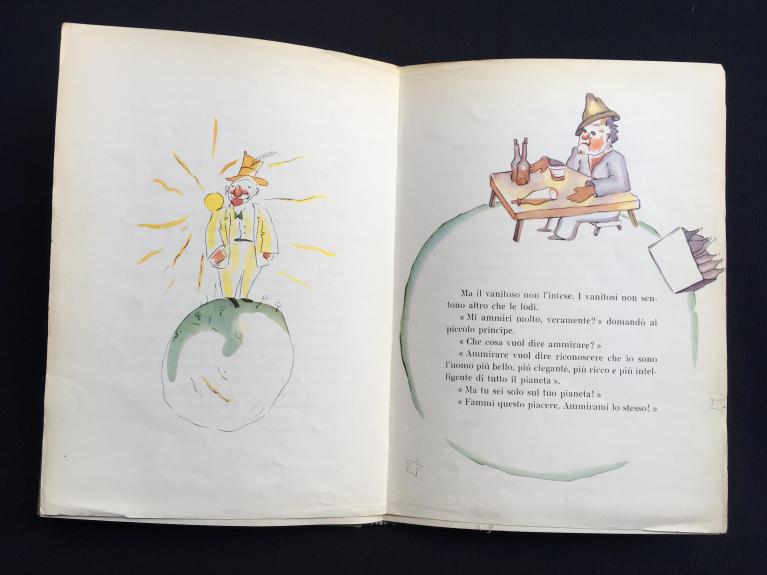

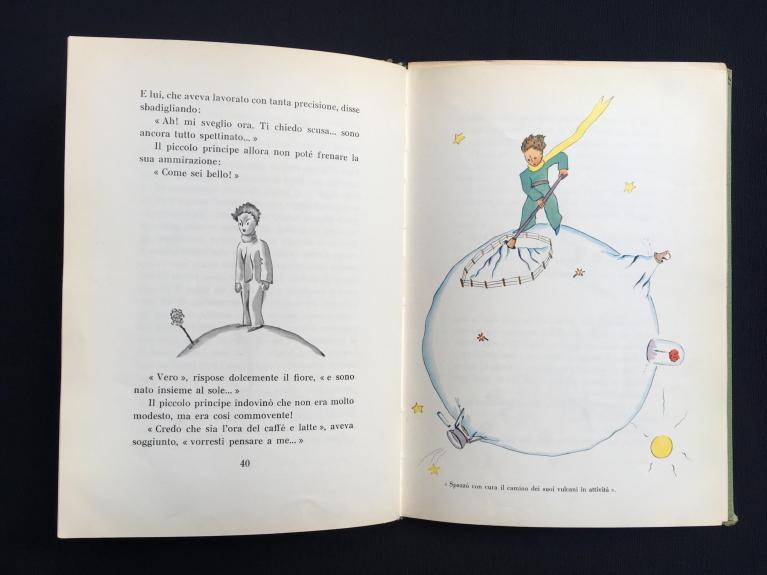

Da questo momento, fino al capitolo XXV, nel testo del Piccolo Principe non si trovano più riferimenti espliciti alle immagini e al lavoro di disegno del pilota/narratore. Eppure a corredo della narrazione sono presenti numerose illustrazioni: oltre a tutte le immagini relative agli abitanti dei pianeti a cui fa visita il Piccolo Principe – il Re, il Vanitoso, l’Ubriaco, l’Uomo d’affari, il Lampionaio, il Geografo – quelle che ritraggono il Piccolo Principe nei momenti salienti della storia.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Ci si chiede quindi che natura abbiamo queste immagini: se siano illustrazioni ‘convenzionali’, cioè opera di un illustratore, ovvero l’autore Saint-Exupéry, che si limita al ruolo canonico di commentare visivamente e fedelmente ciò che il testo racconta. Nel capitolo XXV, tuttavia, un rapido, e apparentemente poco significativo, passaggio nello scambio di battute fra il Piccolo Principe e il pilota, fa capire che non è così.

«Devi mantenere la tua promessa», mi disse dolcemente il piccolo principe, che di nuovo si era seduto vicino a me.

«Quale promessa?»

«Sai... una museruola per la mia pecora... sono responsabile di quel fiore!»

Tirai fuori dalla tasca i miei schizzi. Il piccolo principe li vide e disse ridendo:

«I tuoi baobab assomigliano un po' a dei cavoli...»

«Oh!»

Io, che ero così fiero dei baobab! «La tua volpe... le sue orecchie... assomigliano un po' a delle corna... e sono troppo lunghe!» E rise ancora.

«Sei ingiusto, ometto, non sapevo disegnare altro che boa dal di dentro e dal di fuori».

«Oh, andrà bene», disse, «i bambini capiscono».

Disegnai dunque una museruola. E avevo il cuore stretto consegnandogliela:

«Hai dei progetti che ignoro...»

Ma non mi rispose. Mi disse:

«Sai, la mia caduta sulla Terra... sarà domani l'anniversario...»

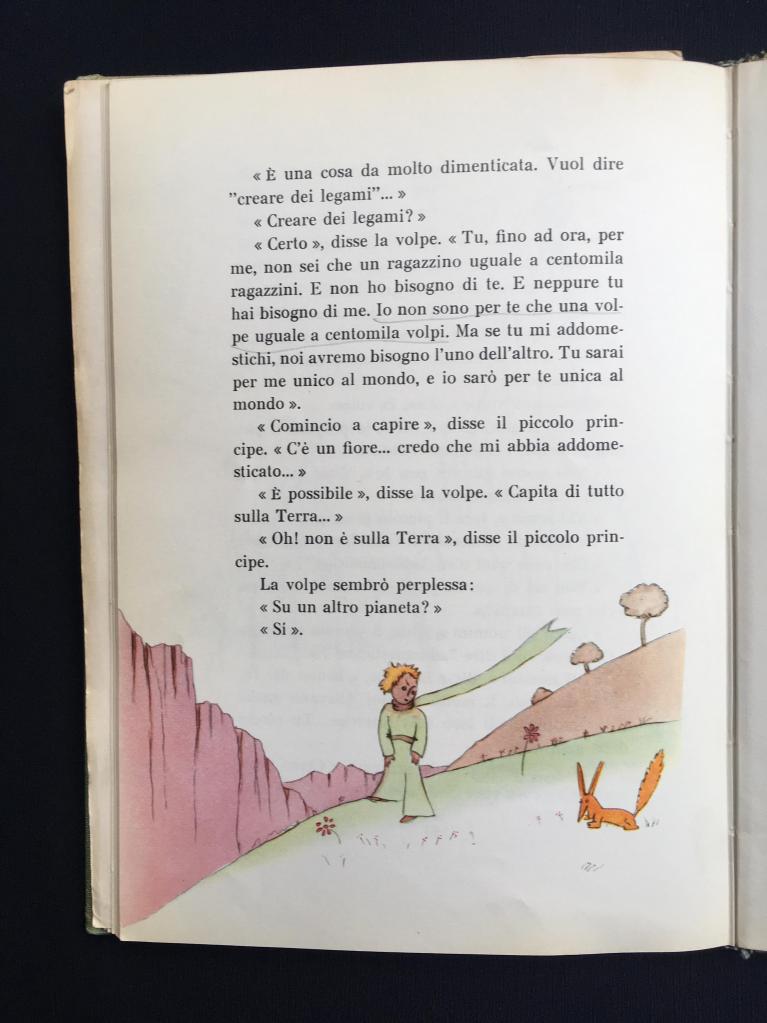

Grazie a questo scambio di battute, in particolare al riferimento al disegno della volpe e delle sue orecchie troppo lunghe, il lettore viene informato che tutte le immagini apparse nel libro dopo quella del baobab sono state realizzate dal pilota. Non si tratta di semplici illustrazioni, quindi, ma di disegni nati in presa diretta, sia sulla base dei racconti del Piccolo Principe (i personaggi dei pianeti, la volpe) sia delle situazioni vissute in prima persona dal pilota (i ritratti fatti al Piccolo Principe).

![]()

![]()

Il riferimento alla volpe (dalle orecchie troppo lunghe) e, nello stesso tempo, ai bambini (che capiscono) è cruciale in questo passaggio: è la volpe infatti che pronuncia la frase chiave che esplicita il tema fondamentale del libro: “L’essenziale è invisibile agli occhi”. Di questa verità sono depositari i bambini, gli unici in grado di attribuire il vero significato ai disegni del pilota, portatori di autenticità e verità, nonostante la loro dichiarata, sottolineata inesattezza, approssimazione e imperfezione. In questo passo, dunque, le immagini sono dichiarate esplicitamente come affidabili, vere, addirittura messaggere dell’invisibile, rispetto alla poca credibilità delle parole (impossibile non pensare alla frase di Paul Klee: “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”). Lo scarso contenuto di verità di queste ultime è il tema centrale, invece, di tutti i resoconti degli incontri del Piccolo Principe con gli abitanti dei pianeti a cui è approdato. A questo proposito esemplare è il dialogo con il Re:

![]()

Il primo asteroide era abitato da un re. Il re, vestito di porpora e d'ermellino, sedeva su un trono molto semplice e nello stesso tempo maestoso.

«Ah! ecco un suddito», esclamò il re appena vide il piccolo principe.

E il piccolo principe si domandò:

«Come può riconoscermi se non mi ha mai visto?»

Non sapeva che per i re il mondo è molto semplificato. Tutti gli uomini sono dei sudditi.

«Avvicinati che ti veda meglio», gli disse il re che era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno.

Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere, ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico manto di ermellino. Dovette rimanere in piedi, ma era tanto stanco che sbadigliò.

«È contro all'etichetta sbadigliare alla presenza di un re», gli disse il monarca, «te lo proibisco».

«Non posso farne a meno», rispose tutto confuso il piccolo principe. «Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito...»

«Allora», gli disse il re, «ti ordino di sbadigliare. Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia, e gli sbadigli sono una curiosità per me. Avanti! Sbadiglia ancora. È un ordine».

«Mi avete intimidito... non posso più», disse il piccolo principe arrossendo.

«Hum! hum!» rispose il re. «Allora io... io ti ordino di sbadigliare un po' e un po'...»

Il dialogo prosegue su questo registro fino a che, il Piccolo Principe, esasperato dalla logica autoreferenziale e manipolatoria del linguaggio del proprio interlocutore, decide di andarsene:

«Non ho più niente da fare qui», disse al re. «Me ne vado».

«Non partire», rispose il re che era tanto fiero di avere un suddito, «non partire, ti farò ministro!»

«Ministro di che?»

«Di... della giustizia!»

«Ma se non c'è nessuno da giudicare?»

«Non si sa mai», gli disse il re. «Non ho ancora fatto il giro del mio regno. Sono molto vecchio, non c'è posto per una carrozza e mi stanco a camminare».

«Oh! ma ho già visto io», disse il piccolo principe sporgendosi per dare ancora un'occhiata sull'altra parte del pianeta. «Neppure laggiù c'è qualcuno».

«Giudicherai te stesso», gli rispose il re. «È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti bene è segno che sei veramente un saggio».

«Io», disse il piccolo principe, «io posso giudicarmi ovunque. Non ho bisogno di abitare qui».

(Si noti qui che se l’affermazione È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri sembra saggia e un’incontrovertibile verità, la risposta del Piccolo Principe ne mette in luce la falsità indicandone lo scopo nascosto: tenere l’ospite sull’asteroide contro la sua volontà)

«Hem! hem!» disse il re. «Credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio topo. Lo sento durante la notte. Potrai giudicare questo vecchio topo. Lo condannerai a morte di tanto in tanto. Così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma lo grazierai ogni volta per economizzarlo. Non ce n'è che uno».

«Non mi piace condannare a morte», rispose il piccolo principe, «preferisco andarmene».

«No», disse il re.

Ma il piccolo principe che aveva finiti i suoi preparativi di partenza, non voleva dare un dolore al vecchio monarca:

«Se Vostra Maestà desidera essere ubbidito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli...»

E siccome il re non rispondeva, il piccolo principe esitò un momento e poi con un sospiro se ne partì.

«Ti nomino mio ambasciatore», si affrettò a gridargli appresso il re.

Aveva un'aria di grande autorità.

Sono ben strani i grandi, si disse il piccolo principe durante il viaggio.

In tutti i dialoghi che il pilota e il Piccolo Principe hanno con esponenti del mondo adulto emerge con evidenza che la comunicazione è fallimentare: gli adulti appaiono dominati dalle proprie ossessioni e disposti a guardare le cose esclusivamente attraverso di esse, deformando costantemente la realtà, in una condizione di completa cecità. Cecità che coincide con un’incapacità radicale di vedere, e, nello specifico della storia, di leggere le immagini a loro sottoposte come una sorta di test (oggi si direbbe che questi sono adulti aniconici). Il linguaggio è al servizio di questa falsificazione, deputato non allo scambio e alla conoscenza, ma ad alterare la realtà per darne una rappresentazione falsata, coincidente con l’idea che si ha di essa. Ovvero gli adulti parlano come Humpty Dumpty, pretendendosi padroni assoluti dei significati: “Quando uso una parola questa significa esattamente quello che decido io… né più né meno”, (come spiega Maria Bettetini in Breve storia della bugia): un modo che, a ben vedere, è tipico dei ‘grandi’ nei confronti dei bambini. Il motto di questi personaggi potrebbe essere l’affermazione di Hobbes: “Il linguaggio non rende l’uomo migliore, ma più potente” (“privando l’altro di conoscenze a cui avrebbe interesse o diritto”, sempre citando da Bettetini).

Durante l’esilio americano, nel 1943, a proposito delle proprie fatiche letterarie, Saint-Exupéry confessò alla giornalista Yvonne Michel: «Le parole sono solo rumori che escono dalle labbra. Bisogna giudicare le persone per ciò che sono, per ciò che fanno»: affermazione paradossale per uno scrittore.

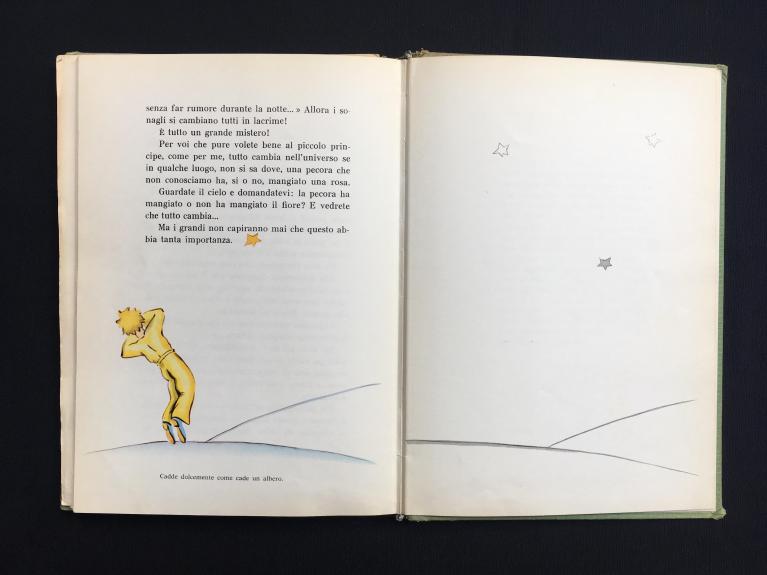

Il riferimento diretto ai disegni e al loro contenuto di verità torna prepotentemente in conclusione del libro, nel capitolo XXVII e nell’epilogo che fanno seguito alla morte del Piccolo Principe morsicato da un serpente.

Ed ora, certo, sono già passati sei anni. Non ho ancora mai raccontata questa storia. Gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma dicevo: «È la stanchezza...» Ora mi sono un po' consolato. Cioè... non del tutto. Ma so che è ritornato nel suo pianeta, perché al levar del giorno, non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante... E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli...

Ma ecco che accade una cosa straordinaria.

Alla museruola disegnata per il piccolo principe, ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio! Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Allora mi domando:

«Che cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore...»

Tal altra mi dico: «Certamente no! Il piccolo principe mette il suo fiore tutte le notti sotto la sua campana di vetro, e sorveglia bene la sua pecora...» Allora sono felice. E tutte le stelle ridono dolcemente.

Tal altra ancora mi dico: «Una volta o l'altra si distrae e questo basta! Ha dimenticato una sera la campana di vetro, oppure la pecora è uscita senza far rumore durante la notte...» Allora i sonagli si cambiano tutti in lacrime!

È tutto un grande mistero!

Per voi che pure volete bene al piccolo principe, come per me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa.

Guardate il cielo e domandatevi: la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia...

Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza.

Il non aver disegnato, nella storia, la correggia alla museruola della pecora (disegno che, infatti, nel libro, coerentemente, non compare) determina una svolta imprevista nella storia: la pecora mangerà la rosa? il Piccolo Principe riuscirà a evitarlo? Impossibile dirlo. Anche in questo caso è un disegno a determinare l’andamento della trama. A causa della sua assenza, l’incertezza relativa a quello che accadrà sul pianeta B 612 e ai suoi abitanti, fa sì che la fine della storia rimanga aperta. O, meglio, che oltre ogni ipotesi possibile regni “un grande mistero”, quel mistero così importante che è al fondo di tutte le cose, e che “i grandi”, esemplificati dagli abitanti solipsistici incontrati dal protagonista nel suo viaggio, eliminano dalle proprie vite rinunciando alla vista. Mistero che nello specifico del racconto coincide in primo luogo con la venuta del Piccolo Principe e soprattutto con la sua scomparsa. Val la pena di notare, a questo proposito, che quando Orson Welles, grande ammiratore del libro, contattò Walt Disney per il progetto di un film tratto dal volume, si trovò davanti a un rifiuto. La decisione è del tutto coerente: il soggetto è poco disneyano, dal momento che infrange un tabù supremo della cinematografia per l’infanzia, quello della morte del protagonista, mistero considerato improponibile in un libro destinato all’infanzia. Non per niente da che il libro è stato pubblicato, la discussione sul fatto che sia o non sia davvero per bambini non si è mai placata.

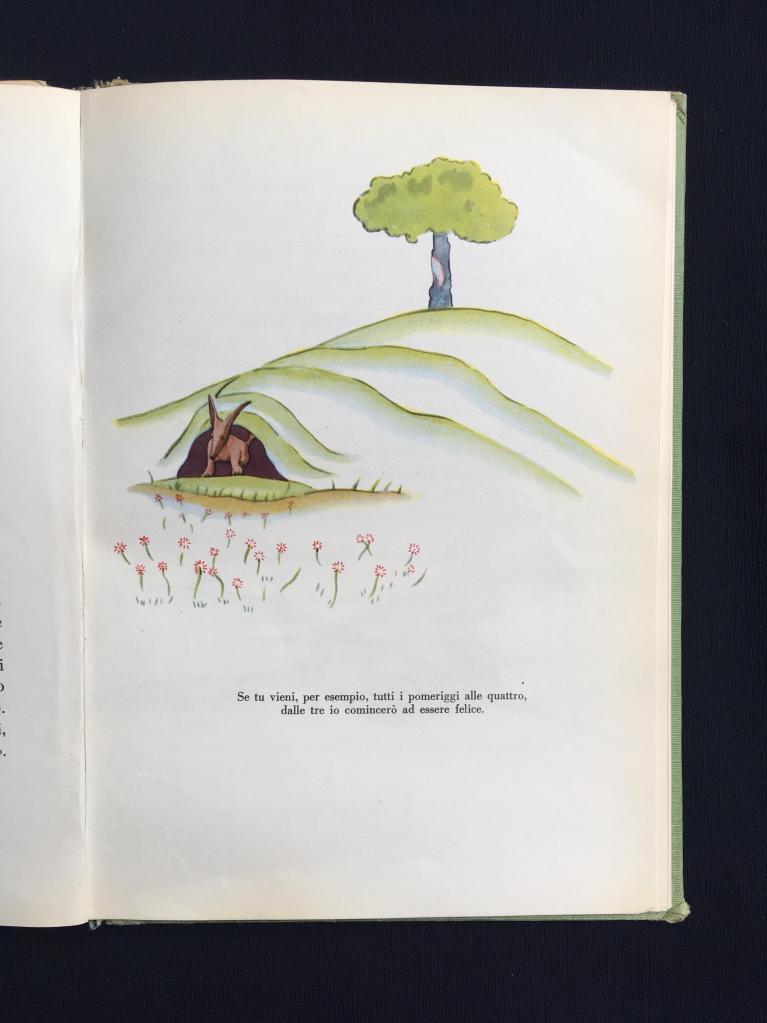

Con coerenza, nell’epilogo, Il Piccolo Principe si chiude, così come si era aperto, con una immagine e la sua descrizione da parte del pilota.

![]()

Questo è per me il più bello e il più triste paesaggio del mondo. È lo stesso paesaggio della pagina precedente, ma l'ho disegnato un'altra volta perché voi lo vediate bene. È qui che il piccolo principe è apparso sulla Terra e poi è sparito.

Guardate attentamente questo paesaggio per essere sicuri di riconoscerlo se un giorno farete un viaggio in Africa, nel deserto. E se vi capita di passare di là, vi supplico, non vi affrettate, fermatevi un momento sotto le stelle! E se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili! Non lasciatemi così triste: scrivetemi subito che è ritornato...

In questo brano finale, il disegno è ridotto alle linee essenziali. È identico al precedente, salvo che il Piccolo Principe non vi compare. Questa volta il pilota non si scusa della propria scarsa attitudine artistica, ma fa appello fiduciosamente ai lettori e alla loro capacità di vedere, di leggere le immagini, ovvero di riconoscere l’essenza dietro l’apparenza, nel significato indicato dalla volpe. Sa che se guarderanno attentamente il disegno, sapranno riconoscere il luogo in cui il protagonista, forse, potrebbe ricomparire. Se gli adulti non sanno vedere la verità, la sua evidenza e insieme il suo mistero, come l’immagine ridotta ai minimi termini rivela, i bambini, a cui in questo finale il pilota si rivolge direttamente, saranno all’altezza del compito e potranno scrivere al pilota.

Lo stile semplice, imperfetto, diretto, poetico e insieme umoristico, scelto da Saint-Exupéry per le illustrazioni del Piccolo Principe qui dichiara la propria più profonda ragione d’essere: è il codice attraverso cui il pilota narratore e l’autore comunicano con i lettori che, dichiaratamente, sono, fin dalla dedica a Leon Werth, i bambini. Sono i disegni con cui il pilota ha raccontato la storia, il banco di prova dello scarto incolmabile fra età infantile e adulta, tema che corre in tutta l’opera e la vita di Saint-Exupéry. Se i lettori adulti li considerano poco più che (adorabili e commerciabili) scarabocchi, i bambini sanno leggere in quelle linee il senso più autentico della storia. Che questo equivoco si sia puntualmente verificato lo dimostra quel che è accaduto alle immagini del libro: da una parte diventate icone assolute, decontestualizzate, dell’identità del libro, oggetto di un merchandising sfrenato; dall’altra ritenute nelle diverse edizioni, sostituibili, rimpiazzate da illustrazioni di altri autori, che vagamente riprendono i caratteri delle originali. Una considerazione schizofrenica, si direbbe, che banalizza la funzione dell’immagine e la sottile, geniale dinamica che questa invece instaura con il testo e che rappresenta uno degli aspetti più riusciti del libro e sicuramente è alla base del suo straordinario successo.

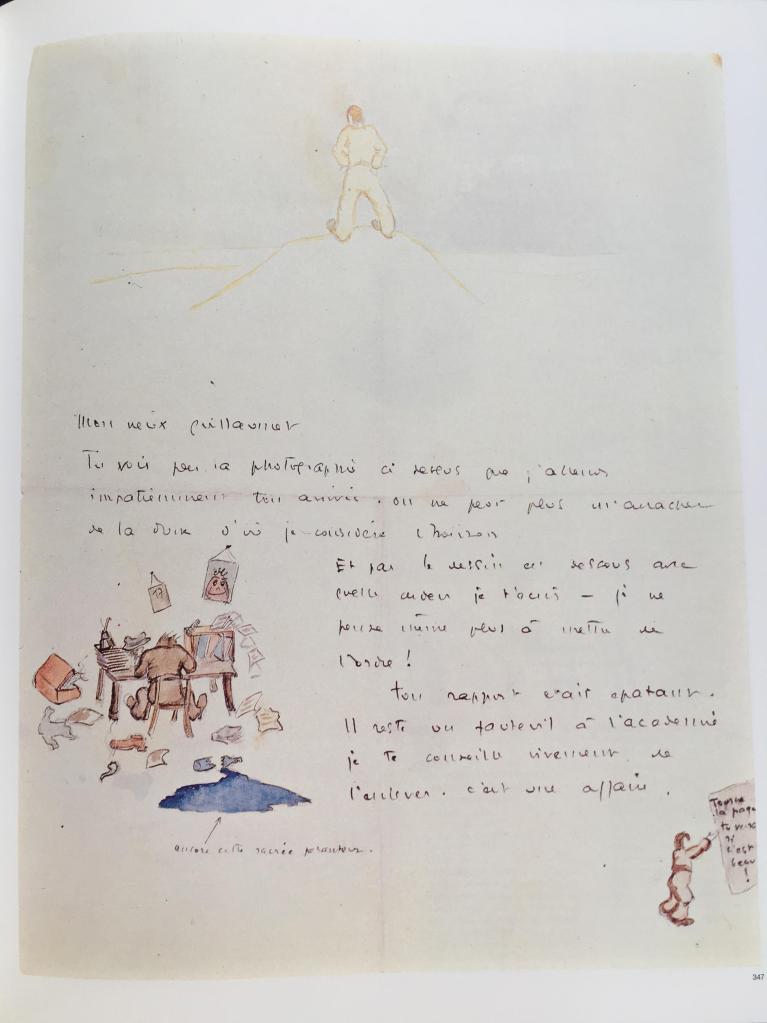

Le immagini sono la parte più autenticamente infantile del libro e, perciò, quella che, secondo la testimonianza degli editori sopra riportata, fu più a cuore all’autore. E per una ragione molto precisa: Saint-Exupéry guardò sempre all’infanzia come a un’età fondante. In una lettera da Buenos Aires, del 1930, alla madre, all’età di trent’anni, confessò la nostalgia incolmabile che provava verso di essa: «Questo mondo di memorie infantili mi sembrerà sempre disperatamente più reale dell’altro […] Non sono sicuro di avere vissuto dopo l’infanzia.»

I sortilegi delle proprie esperienze infantili e dei luoghi che ne ospitarono le leggende si riaffacciarono vividamente alla mente adulta di Saint-Exupéry proprio nella solitudine di Cap Juby, nel 1928, durante la prima epica esperienza di pilota presso la Compagnie Générale Aéropostale. Lì, a contatto con gli astratti paesaggi del deserto, con i singolari abitanti, uomini e animali, che lo popolavano, le memorie zampillarono come da una sotterranea vena d’acqua, animando fatti, incontri, atmosfere. In Terra degli uomini, l’omaggio reso al territorio nascosto dell’infanzia, come luogo fondante della personalità, scrigno di ogni futura ricchezza, è appassionato: «Di fronte a questo deserto trasfigurato mi tornano in mente i giochi della mia infanzia, il parco cupo e dorato che noi avevamo popolato di dèi, il regno sconfinato che ricavavamo da quel chilometro quadrato mai interamente conosciuto, mai interamente esplorato. Noi componevamo una civiltà chiusa, in cui i passi avevano un sapore e le cose un significato che a ogni altra civiltà erano negati. Allorché, diventati uomini, viviamo sotto l’imperio di altre norme, che cosa ne rimane del parco pieno d’ombra dell’infanzia, magico, gelido, rovente, di cui adesso, se mai vi si torna, costeggiamo con una specie di disperazione, dall’esterno, il muricciolo di pietre grigie, stupefatti di trovare racchiusa in così angusto recinto una provincia che avevamo trasformato in un infinito, e consapevoli del fatto che in quell’infinito non rientreremo mai, perché nel gioco, e non nel parco, bisognerebbe rientrare.»

![]()

Fu ancora nella solitudine di Cap Jubi che Saint-Exupéry tornò all’antica passione infantile per gli animali condividendo lo spazio della baracca in cui viveva, oltre che con quattro meccanici addetti alla manutenzione degli aerei, con una quantità stupefacente di animali: un uistitì, una iena, un cane, un gatto e, successivamente, una volpe del deserto, un camaleonte e alcune gazzelle di passaggio. Agli animali, Saint-Exupéry si era dedicato con amore durante l’infanzia nella mitica proprietà di Saint-Maurice-de-Rémens, dove era nato. Insieme ai suoi quattro fratelli provò ad allevare qualsiasi cosa si muovesse: topolini, rondini, grilli, persino lumache, che cercavano di allenare in vista di improbabili campionati di corsa. Paula, l’amata governante austriaca, ricorda che Antoine le domandava spesso di raccontargli cosa facesse quando era un elefante, una scimmia o un leone. «Ascoltava attentamente i racconti della mia vita di bestia selvaggia» dichiarò. Fu a Cap Juby, in compagnia di tale zoo singolare e della propria ritrovata infanzia, che il pilota cominciò a riflettere su uno dei temi cardine del Piccolo Principe, espresso in uno dei dialoghi fra il protagonista e la volpe:

«Che cosa vuol dire "addomesticare"?» […]

«È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire "creare dei legami"...»

Se ne trova traccia in una lettera scritta alla madre, nel 1927: «Sto addomesticando un camaleonte. Il mio ruolo qui consiste nell’addomesticare. Mi piace, è una bella parola. E il mio camaleonte assomiglia a un animale antidiluviano. Somiglia a un diplodoco. Ha gesti di straordinaria lentezza, precauzioni quasi umane e sprofonda in meditazioni interminabili. Resta immobile per ore. Lo si direbbe uscito dalla notte dei tempi. La sera, entrambi sogniamo.»

In un'altra landa desertica, la Patagonia, descritta ancora in Terra degli uomini, si incontrano le due parenti più prossime del Piccolo Principe: due bambine conosciute in una vecchia casa argentina, selvatiche allevatrici di manguste, api, iguane, scimmie, in un giardino dalla vegetazione impenetrabile. Due piccole sovrane, capaci di cenare compostamente sedute accanto a un nido di vipere nascosto sotto l’antico impiantito della sala da pranzo.

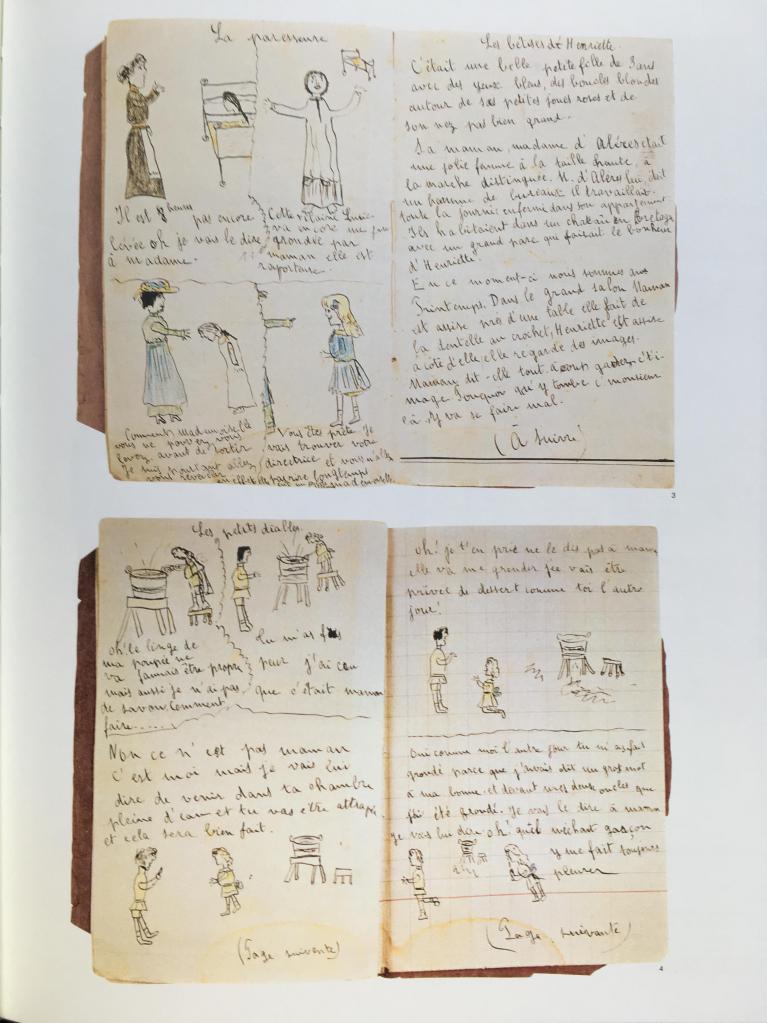

E parenti stretti del bambino venuto dallo spazio, sono, ancora, i cinque fratelli Saint-Exupéry come crebbero a Saint-Maurice-de-Rémens. Oltre che nella composizione di liriche e pièce, il loro tempo era occupato da selvagge battute alla ricerca di tesori. Il parco e le soffitte del castello occultavano angoli remoti, misteriosi e poco frequentati, che le occupazioni degli adulti ignoravano, e che, di conseguenza, si offrivano loro come territori ideali in cui ambientare le favolose avventure che accompagnano la scoperta di sé. Indisturbati, regnavano sui segreti della casa e del giardino: del resto erano gli unici a tributarvi la venerazione e le attenzioni dovute, dato che gli altri abitanti di Saint-Maurice, com’è tipico degli adulti, badavano a faccende del tutto inessenziali (esattamente come gli Olimpii descritti da Kenneth Grahame in L'età d’oro). Fra Marie-Madeleine, Simone e Gabrielle, le tre sorelle, ricorda lo scrittore in un celebre passo di Terra degli uomini, vi era l’usanza di sottoporre gli ospiti del castello a un severissimo esame preliminare. La prova, di preferenza, avveniva a tavola, quando gli ignari commensali erano più esposti all’osservazione da parte dei giudici e più spontanei nell’ossequio alle ipocrite costumanze del mondo adulto. Il voto assegnato misurava la possibilità dello straniero di accedere agli invisibili reami dell’infanzia. Pochissimi raggiungevano la sufficienza.

![]()

![]()

Il Piccolo Principe fu scritto e disegnato in uno dei periodi peggiori della tormentata esistenza di Saint-Exupéry. In esilio in America, dopo l’occupazione della Francia, con problemi di salute dovuti ai diversi incidenti aerei subìti, con rapporti complicati con la comunità francese spaccata in due dalle polemiche fra gaullisti e sostenitori del governo di Vichy, Saint-Exupéry desiderava solo poter tornare in aviazione a combattere per la liberazione della Francia. Ai numerosi problemi del periodo americano, si aggiunsero le difficoltà di comunicazione dovute alla tenace resistenza opposta dallo scrittore all’apprendimento della lingua inglese (Adèle Breaux, l’eroica insegnante che cercò di fargliela amare, entrò nel suo cuore per aver pronunciato, a scopo didattico, la frase “All children do not love their parent”). Pamela Travers che fu tra gli ammiratori del libro osservò che si trattava della testimonianza di una disperata solitudine: il racconto dell’infanzia perduta. E tuttavia a queste sofferenze proprio la composizione del Piccolo Principe dovette essere una sorta di medicina, se bisogna stare alla testimonianza di Silvia Hamilton, compagna di Saint-Exupéry nel periodo newyorkese, preoccupata che Antoine non prendesse abbastanza sul serio il lavoro, dato che mentre scriveva e disegnava lo sentiva continuamente ridere.

Nel Piccolo Principe tornano, condensati e distillati, tutti i temi che fanno parte dell’opera dello scrittore – l’amicizia, l’abnegazione, la responsabilità, la dimensione interiore, l’apertura al mistero, il coraggio – e in esso si ritrovano quelli che sono i difetti riconosciuti della sua scrittura, come l’eccessivo lirismo, la vocazione filosofica, la sentenziosità, qui tuttavia mitigati ed equilibrati da una vena di spiazzante umorismo, caso del tutto unico fra i romanzi dello scrittore.

Quello che ne fa un racconto unico, e a quanto pare, fino a oggi, nonostante i ripetuti tentativi, inimitabile, è la lenta stratificazione di memorie e di segni da cui è nato. Memorie autobiografiche legate a un’infanzia che fu straordinaria e che fu alla base della scelta di Saint-Exupéry di diventare pilota (come dichiara, infatti, il narratore nel primo capitolo del libro, a proposito della propria vocazione a guardare la terra dall’alto, “a colpo d’occhio”, pratica che suona come esercizio, disciplina costante di visione). Segni e scarabocchi che accompagnarono la scrittura dai tempi della giovinezza, e che fiorivano sulle carte come controcanto inesauribile alla pretesa seriosità della vita adulta che Saint-Exupéry si trovava ad affrontare, da incorreggibile ribelle quale fu fin da bambino.

Scrive Saint-Exupéry nel libro: «La prova che il piccolo principe è esistito, sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora è la prova che esiste». E quando uno disegna una pecora?

Che questo libro sia nato dall’acquisto di una scatola di acquerelli per bambini, appare più che un aneddoto, un coerente, onesto, serio punto di avvio. Come ha scritto Daniele Del Giudice, nel suo romanzo sul volo Staccando l’ombra da terra: «L’infanzia è anche una certa quota, una questione di dimensioni che non si avranno mai più, un punto di vista ad esaurimento, di cui, una volta perduto, si perde perfino la memoria.»

Si tratta dunque di ritrovarla con i mezzi più poveri, e per questo più difficili, a disposizione.

Torna Scarabocchi. Il mio primo festival per il suo secondo anno. Di nuovo a Novara, presso l’Arengario. Torna con un tema che attraversa laboratori per i bambini e per gli adulti, le lezioni e le letture, e altro ancora: gli animali. Lorenzo Mattotti con gli animali di Pinocchio, Giovanna Durì con le macchie e gli sgorbi dentro cui vedere animali strani o consueti, Giovanna Zoboli con la pecora da disegnare de Il piccolo Principe di Saint-Exupery, e poi Ilaria Urbinati anche lei con animali, e quindi Ermanno Cavazzoni che ci parla degli scarabocchi di Franz Kafka, lo scrittore i cui racconti sono pieni di molti animali. Vi aspettiamo a Novara dal 20 al 22 settembre!