Il teatro sembra di nuovo nudo, inefficace, inattuale sulla soglia di anni segnati dalla paura, dal razzismo, dalla violenza contro i più deboli. Forse è arrivato alla sfida definitiva (ma quante ne ha affrontate in ventisei secoli?), tra il trovare un senso nei tempi o sopravvivere come un oggetto da museo.

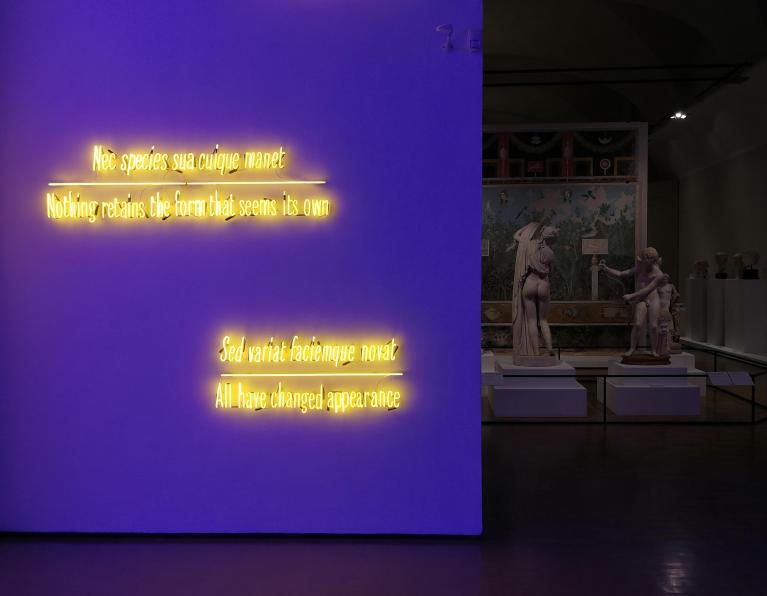

Per la terza volta come redazione teatro di doppiozero abbiamo voluto proporre un sondaggio sulla stagione passata, rinunciando questa volta ai collaboratori soliti e interrogando altri osservatori, critici, artisti, scrittori, curatori, organizzatori. Abbiamo chiesto di eleggere o di raccontare lo spettacolo o il tema teatrale dell’anno, oppure di inviare un augurio al teatro del 2019. Ne è venuto fuori un caleidoscopio di visioni, una piccola enciclopedia scenica del 2018, delle creazioni, degli umori e dei discordi, un testo da gustare poco alla volta, da centellinare.

Buona avventura (e buon 2019) anche ai nostri lettori, con Stefano Massini, scrittore e consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, Dario Marconcini, attore a Pontedera e Buti di lunga esperienza e rigore, Alessandro Berti, scrittore e attore d’impegno etico e formale che fa teatro in casa propria (ma anche altrove), Michele Sciancalepore, attento osservatore del teatro come responsabile del settore spettacoli di TV2000 e critico di “Avvenire”, Giancarlo De Cataldo, scrittore e sceneggiatore, uno dei padri del noir italiano, Alessandro Toppi, sguardo acuto sulla scena napoletana (e non solo) sul “Pickwick”, Elisabetta Cosci, addetta stampa e una delle anime di Armunia e del festival Inequilibrio, Fausto Malcovati, slavista e studioso di teatro, curatore di libri dei maestri russi dei primi del Novecento, Nadia Terranova, scrittrice, collaboratrice di varie testate giornalistiche, autrice del bellissimo romanzo Addio fantasmi, Silvia Rampelli, coreografa, regista, filosofa, Claudio Longhi, regista, studioso, direttore artistico di Ert, Silvia Bottiroli, curatrice e ricercatrice, già direttrice artistica di Santarcangelo ora di DAS Theatre (DasArts) di Amsterdam, Giuliano Scabia, poeta e maestro, l’unica voce che ritorna dagli anni precedenti. (Ma. Ma.)

![Una scena di Tous des oiseaux di Wajdi Mouawad, ph. Simon Gosselin.]()

Una scena di Tous des oiseaux di Wajdi Mouawad, ph. Simon Gosselin.

Un occhio aperto sul mondo (Stefano Massini)

Mentre la sempre più sguaiata politica nostrana ingorga di video le bacheche di facebook, e il presidente degli Stati Uniti ci inonda di tweet, puoi scoprire che è invece il teatro a dischiuderci uno sguardo minimamente argomentato sul mondo, sulla realtà, sul fluire apparentemente sconnesso di ciò che chiamiamo presente. Certo: se andiamo alla ricerca di slogan a effetto (della serie: concetti sintetici, meglio se declinati sempre contro qualcuno o qualcosa), non sarà il teatro la sede in cui cercare, essendo per definizione il laboratorio di un logos naturalmente più complesso, in cui il chiaroscuro annulla le contrapposizioni rassicuranti, e si apre finalmente lo spazio della biopsia più dettagliata. Dovendo indicare, allora, qualche linea di tendenza con il pretesto di un trofeo teatrale del 2018, mi sentirei di cercare l’eccellenza in una drammaturgia straniera ampia e complessa, se vogliamo antitetica alla sbrigativa sintassi ermetica dei nostri social. Penso a Tous des oiseaux, l’importante spettacolo francese di Wajdi Mouawad, una delle voci più impressionanti del teatro europeo: Mouawad è di origini libanesi, ma ha lavorato nel Canada francofono, per poi trasferirsi a Parigi. Il suo è dunque un punto di vista diverso, intriso di culture altre, e dunque capace di dirci qualcosa di inatteso rispetto alle nostre geremiadi sull’occidente decaduto o decadente. E infatti: premiato con il Grand Prix de la critique (meilleur spectacle théâtral de l’année), il lavoro di Mouawad è di fatto un trattato sulla diversità, sul nemico, sulla necessità di avere sempre un’entità cui contrapporsi, fondando solo e sempre sulla trincea la nostra pretesa identità. E non ci confonda il fatto che tutto si svolge in un contesto israeliano, dopo un attentato che ha ridotto il protagonista in coma: il nucleo di fondo dello spettacolo è universalmente tragico, e saltando a più pari ogni finta modestia, osa rimandarci ai modelli delle trilogie eschilee, al loro afflato politico, epico, monumentale. Altrettanto memorabile, in questo senso, mi è parso The inheritance di Matthew Lopez all’Young Vic di Londra: sette ore di spettacolo in due parti, portate in scena da Stephen Daldry con un cast assai nutrito fra cui spicca Vanessa Redgrave. Qui, a lasciare ammirati è la possanza dell’edificio drammaturgico, il suo coraggio nel farsi specchio di un’intera epoca (la nostra), di cui si pone quasi come un sismografo. Anche in questo caso, tutto parte da un perimetro ben delineato (un po’ come in Angels in America, è un affresco sui drammi della comunità omosessuale negli anni del presunto post-Aids), ma la forza sta nella marcia in cui la scrittura teatrale sa obbedire a una vocazione più alta, facendosi vera cassa di risonanza delle pulsioni del suo tempo. Ecco: non so se una linea di pensiero possa essere tratta da queste due eccellenze teatrali parigine e londinesi nell’anno appena concluso. Io per parte mia vi ho trovato i sintomi di un comune percepire la drammaturgia come occhio aperto sul mondo, sui suoi equilibri, sui suoi baratri. In entrambi i casi ho trovato una coscienza imponente – importante – della propria missione, intendendo per tale la vera funzione politica del nostro narrare, il suo cromosoma distintivo, il nucleo fondante che fa del teatro il centro propulsore di ogni sistema culturale. O se vogliamo: il più laico sguardo su ciò che abbiamo intorno. Niente di più auspicabile, nei prossimi dodici mesi di teatro.

![Una scena di O pesce palla di Ventriglia/Garbuggino.]()

Una scena di O pesce palla di Ventriglia/Garbuggino.

Gran Teatro dell’Oklaoma (Dario Marconcini)

Non ho visto molti spettacoli quest'anno e mi rimane difficile pensare ad uno che rassomigli, anche se da lontano, a quelli che nel passato hanno segnato il mio percorso, ma i tempi sono cambiati, quei maestri non ci sono più, c'è però una gran vivacità di proposte teatrali spesso interessanti ma che a fatica riescono a toccarti. Eppure non tutto è perduto, perché, ogni volta che a teatro si spegne la luce e resti in quell'attimo di silenzio e di buio, ritorna la voglia e la speranza, all'accendersi delle luci sulla scena, di essere sorpresi e portati in altri mondi dove si possa ancora interrogarsi, piangere, ridere e ritrovarsi alla fine cambiati. Mi piacerebbe che lo spettacolo dell'anno fosse là, al Gran Teatro di Oklahoma, dove "tutti sono i benvenuti" e dove ti accolgono angeli su trampoli che suonano le trombe. Ma come sappiamo bene, con Kafka, quelle atmosfere, quei sogni sono inarrivabili e destinati a sfuggirti sempre, e così è per quel teatro che si ama e che non si riesce ad afferrare ma che dobbiamo in qualche maniera cercare.

Ecco allora darsi questo compito che non è più “ou sont les neiges...?" e non è nemmeno nelle proposte che circolano per i canali ufficiali, ma è quello di ritrovare quei luoghi nascosti, difficili, lontani, dove devi bussare (e chissà se ti aprono) e dove, come in riunioni di una nuova carboneria, puoi di nuovo vedere quella fiamma che pensavi spenta.

Credo di aver trovato il mio spettacolo dell'anno in uno di questi posti o di questi luoghi dell'anima ed è O pesce palla, l'omaggio a Don Chisciotte della compagnia Ventriglia/Garbuggino, due artisti scomodi, irregolari, coraggiosi, generosi, colti, ruvidi. Il loro cammino, lontano da sentieri già battuti, ci porta a condividere paesaggi, visioni, poetiche apparizioni, squarci improvvisi e onirici, che sono in questo caso, sì, di Cervantes, ma che appartengono alla realtà dell'uomo di oggi, alle periferie dove si è costretti a vivere per realizzare forse i propri sogni. Siamo di fronte ad una esperienza umana e spirituale che sulla scena nuda si offre facendo dono di sé. Con questo lavoro, attraverso le parole scelte e la loro incarnazione, con antica sapienza, nobiltà e delicatezza, sono riusciti a farci"andare oltre" e a ridarci un po' dell'essenza del teatro, la sua purezza.

Ps: Ma se invece di uno solo fossero stati tre gli spettacoli, avrei aggiunto l'ultimo di Punzo, Beatitudo, e l'ultimo delle Ariette, Attorno a un tavolo.

![Alessandro Berti, Black Dick, ph. Daniela Neri.]()

Alessandro Berti, Black Dick, ph. Daniela Neri.

Dieci auguri al teatro che verrà (Alessandro Berti)

Nel diciannove il teatro potrebbe:

1) chinarsi con più pietà sulle macerie del mondo (a partire dalle proprie ma allargando lo sguardo);

2) essere meno conformista (si è conformi a un fantasma, ormai, comunque, tanto vale emanciparsi, essere liberi);

3) rinunciare alla triste pratica dei bandi, all'equivoco meritocratico, al gelo, alla continua ridefinizione di sé;

4) trasformare la natura dei premi, non premiare un lavoro (l'etica del lavoro rende ciechi) ma un modo d'essere in rapporto: una postura, uno stile, un'attitudine;

5) semplificare in modo drastico, pensato, la relazione con la tecnologia;

6) combattere l'entropia con la lentezza, radicalmente, programmaticamente: stare fermi;

7) riflettere sul rapporto tra crisi sociali, natura del potere politico e portata del cambiamento climatico;

8) abbandonare nostalgia e assertività, fratelli opposti e invece: dare voce al presente, accettarlo, illuminandone le pieghe ancora umane, ancora riconoscibili;

9) esercitare l'autoanalisi, lo scavo, l'esame di coscienza, il dubbio, il riso;

10) coltivare con impegno relazioni: con altri umani, con animali, piante, con i luoghi, con il tempo, con il proprio pensiero e quello d'altri, con l'altrui voce, essere presenti, essere attenti, dire no. Buon anno.

![Una scena di L’abisso di e con Davide Enia, ph. Futura Tittaferrante.]()

Una scena di L’abisso di e con Davide Enia, ph. Futura Tittaferrante.

Parola che si fa carne (Michele Sciancalepore)

Idiosincrasia. È la parola e il sentimento che scaturiscono davanti all’ineluttabile richiesta del dodicesimo mese: quale il momento più fulgido e quello più tenebroso dell’anno che tramonta? Il memorabile e l’obliabile? Quesiti sempre evasi, elusi, fugati. Ma poi capita che giunga una richiesta più specifica e professionale: lo spettacolo del 2018? E lì per una strana, imperscrutabile alchimia l’idiosincrasia si tramuta in empatia. Davanti all’invito a rivivere le emozioni dionisiache accumulate in 365 giorni le difese cedono, l’innato rifiuto di ansiogeni bilanci si ribalta in alacre caccia mnemonica all’esperienza teatrale indelebile. La mente si attiva e si ripercorrono a ritroso incontri, prove, eventi, performance… La pallina della roulette della memoria gira vorticosamente e si affastellano frammenti di visioni, ognuna portatrice di una sua significativa epifania: dal labirintico e ipnotico Freud o l'interpretazione dei sogni di Stefano Massini, con Fabrizio Gifuni nei panni del padre della psicanalisi, all’orwelliano 1984 in versione thriller-distopico secondo l’acuta regia del britannico Matthew Lenton, dal floreale e struggente La gioia dell’anticonvenzionale Pippo Delbono alla polifonica, corale denuncia di Va pensiero del Teatro delle Albe, dall’Odissea in Valsamoggia, riuscito esperimento di teatro corale delle Ariette, all’indicibile dolore dell’Eracle al femminile della spiazzante Emma Dante… Ma la pallina conosce la sua meta e percorre l’ultimo giro della ruota fino a quasi adagiarsi sul rosso evocando la messinscena corale, fantasmagorica di Beatitudo, l'ultimo lavoro della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo. Ma poi la pallina scavalla il rosso e si ferma definitivamente sul nero, su L’Abisso di Davide Enia. C’è un atemporale attimo di sospensione e indecisione fra l’opera immaginifica e polisemica dell’architetto dell'impossibile e il monologo asciutto, crudo e crudele dell’affabulatore palermitano. Ma alla fine la scelta cade su una parola che si fa carne. Concreta, viva, insostituibile. Lo sa bene Davide Enia, il drammaturgo, attore, narratore che fa attraversare il verbo su ogni fibra del suo corpo. Stavolta però si tratta davvero di un “Verbo caro factum est” perché protagonisti della sua narrazione sono i Gesù di oggi, gli stranieri in cerca di accoglienza, i naufraghi con il loro disumano calvario, la loro atroce "Passio". Al centro del racconto di Davide Enia, che a Lampedusa ha trascorso un anno per intervistare, assistere agli sbarchi, conoscere e vivere sulla sua pelle e dentro il suo cuore un suo personale vertiginoso e quasi ineffabile naufragio, c'è il ‘rescue swimmer’. È un eroe ignoto, non sotto i riflettori della scena, fuori da risonanze mediatiche. È il sommozzatore che sulla motovedetta calza muta arancione e si tuffa senza tentennamenti durante le operazioni di soccorso: “Si aiuta chi ha bisogno, è la legge del mare. Stop”. A guidare la traiettoria della pallina, dunque, non era il caso né il caos, ma l’esigenza di un teatro necessario.

![Una scena di Tango glaciale reloaded, da Mario Martone, riallestimento di Raffaele De Florio e Anna Redi.]()

Una scena di Tango glaciale reloaded, da Mario Martone, riallestimento di Raffaele De Florio e Anna Redi.

Inno al corpo (Giancarlo De Cataldo)

Racconta Mario Martone che Tango Glaciale “scoppiò la sera della prima tra i vicoli di Napoli dove si trovava il teatro e dove la gente s’era accalcata superando i muri di legno e cemento che chiudevano le strade”. Strade devastate dal terremoto: e lo spettacolo era scena che ballava dove aveva ballato la terra. Sorpresa, felicità, lacrime, emozione. Esserci dev’essere stata un’esperienza imperdibile. Generazionale. Trentasei anni dopo, affidato a giovani interpreti – ma più corretto: re-interpreti, ri-costruttori – l’allestimento di Raffaele Di Florio e Anna Redi per Tango Glaciale Reloaded è tutt’altro che un’operazione nostalgia. Sicuramente non lo è per chi a quel tempo non era nemmeno ancora venuto al mondo. Ma anche per chi appartiene (più o meno) alla stessa epoca sarebbe improprio evocare la categoria del rimpianto. Semmai, si potrebbe discutere di tradizione, persino di classicità: l’intersezione di linguaggi, il video, le sonorità martellanti, i flash psichedelici appartengono a un mood rappresentativo ormai consolidato. Non si possono né devono più leggere come segnali della rottura di una qualche gabbia ideologica né come augurio di provocazione. Ma ecco un classico che, proprio in virtù del suo essere tale, si de-classicizza, e fa riemergere il proprio tessuto fatto di vitalità, energia, corporeità. Carne e fibre e umori e scariche elettriche: primo merito, in un panorama nel quale, troppo spesso, ‘glaciali’, se non decisamente congelate, sono le fissità fisiche e le rigidità concettuali di messe in scena asettiche, respingenti. Tango Glaciale Reloaded è, nella mia personale lettura, la sublimazione di quell’inno al corpo che scandisce le migliori creazioni di Martone. Il luogo nel quale il gioco sensuale di cadenze frenetiche (fra musica e moto tellurico) perverte i canoni delle armonie trascinandoli a forza nel gorgo umido della seduzione. E questi corpi hanno già dentro di sé l’erotismo dell’Amore Molesto, il viluppo di membra del Teatro di guerra, le lacerazioni delle Bassaridi e l’impossibile riscatto apollineo di Capri-Revolution. Ricorda sempre Martone che mentre i quartieri Spagnoli festeggiavano Tango ‘the original’, i camorristi si portarono via tutto, ma “dopo l’ultima replica: un segno, in fondo, anche questo, dell’amore per lo spettacolo”. I camorristi non si sono fatti vivi, nei pressi del Teatro Vascello, dove a presentare lo spettacolo era il Romaeuropa Festival (a proposito: cartellone sempre più stimolante, chapeau!). In compenso, c’erano tanti giovani, molti di più di quelli che siamo abituati a vedere alle prime. Tango reloaded continua dunque a parlare al loro cuore e al loro cervello. E loro se ne appropriano. Rubano, metaforicamente. E questo, direi, è il segno di amore che ci deve confortare.

![Una scena di La cupa di Mimmo Borrelli.]()

Una scena di La cupa di Mimmo Borrelli.

La cupa (Alessandro Toppi)

L'aria annebbiata, domina la penombra, d'intorno terriccio; una pedana taglia nel mezzo la platea unendo la cavea con il palco: richiama le cupe, le stradine che portano alle miniere di tufo, ma commemora anche l'ultimo tratto della Cumana, treno locale che giunge alla spiaggia di Torregaveta: lì dove Borrelli – ascoltando lo sciabordio del mare – trovò il verso con cui scrivere: “'Nzomma… 'nzomma… 'nzomma...”. In un angolo giacciono una rete da pesca, un drappo sfrangiato, un ex voto, un candelabro; giace – chissà dove – il cumulo dei morti che precede questa storia: madri, padri e figli di cui torna la memoria: come fosse una condanna, a dire di un destino. Una luce fende il buio, come venissero dall'oblio anime ritornanti occupano l'assito, suoni sorgono dalla postazione del musico, uno stridore – simile a quello dei maiali quando vengono sgozzati – tocca l'udito. Si comincia. Vedremo amanti per i quali amarsi è impossibile, padri che tradiscono i figli, mariti che uccidono le mogli; vedremo inganni e delazioni, lotte, agnizioni, vendette, un'infilata di duelli dialogici; vedremo una strada, una selva, il pallore della luna; vedremo una ragazza piccola come un canarino, come un canarino accecata perché canti: la vedremo ingannata, stuprata, indotta al suicidio. E animali che parlano, massi che crollano, processioni battenti e un sopravvissuto a cui tocca serbare l'accaduto. La cupa di Borrelli è un'avvenenza poderosa: dura tre ore, durante le quali – in quest'altro luogo chiamato ‘teatro’ – sorge un altrove che non esisteva. Sorge riconnettendoci alla pratica memorial-kantoriana e alle corporeografie da Teatro Nō; riprendendo il rapporto col primordiale che ha la tragedia ellenica rimandando però a Viviani: sono gli ultimi della Terra a farsi male, mostrandoci la brutta piega che sta prendendo il mondo.

La cupa, dunque: tuttavia non solo per quel che appare in scena, poiché gestazione dell'opera e sua vicenda a posteriori raccontano il morbo che affligge parte dell'assetto teatrale italiano: prodotta da un Nazionale, a La cupaè stato concesso un numero insufficiente di prove – fatte in una sala distorta, umida e inadeguata – mentre, finite le repliche, non ne è stata prevista la ripresa: non ancora, almeno. Così Borrelli, per andare in scena con dignità, ha dovuto lavorare in una palestra e lì per mesi – con gli attori – ha cercato di dare senso e forma alla visione, rispettando la sua necessità di dire, i tremila versi selezionati (parte dei venticinquemila che compongono l'intero testo) mentre ora si deve accontentare di promesse in formato mail, per il 2019/2020: dove – Torino, Roma, Milano, chissà – e quando, e in che modo, tornerà La cupa? Conseguenze d'un sistema tarato sul consumismo accumulativo e la sostituibilità immediata del prodotto: tempi di studio ridotti, dunque; bene offerto in promozione; smaltimento subitaneo del titolo per fare spazio a un altro titolo.

Già, ma che c'entra tutto ciò con il Teatro ed i suoi artisti?

![Castello Pasquini a Castiglioncello, luogo di residenze artistiche.]()

Castello Pasquini a Castiglioncello, luogo di residenze artistiche.

Le residenze artistiche (Elisabetta Cosci)

Tanti spettacoli importanti hanno attraversato questo anno che si sta concludendo, lasciando tracce e sentieri nella memoria e nello sguardo, ma se cerco una modalità che possa aprire prospettive al teatro in questi tempi e in quelli a venire, una formula che possa essere veicolo per coinvolgere un pubblico esterno alle dinamiche teatrali, non posso che pensare ad un progetto ambizioso, quello delle residenze artistiche. Le residenze artistiche sono uno spazio libero dove le poetiche diventano confronto e il tempo non è più nella tirannica condizione che lo lega alla produzione. Sono un sistema teatrale che sostiene e promuove la diffusione della cultura, delle arti e dello spettacolo prendendo forza dai piccoli spazi. In Toscana, in particolare il progetto è un esempio virtuoso di collaborazione tra vari soggetti sparsi nei diversi territori, ed è un valido strumento per creare occasioni di incontro tra l'offerta culturale e la pluralità di istanze che sono rappresentate da ogni singola comunità. Piccoli presidi culturali e sociali, diffusi capillarmente in tutta la Toscana, in grado di creare comunità tra gli artisti in residenza e gli abitanti dei luoghi che grazie alla stanzialità possono creare occasioni d‘interazione e di condivisione. La capacità di dare sostanza alle differenti vocazioni, non solo artistiche, sono espresse al meglio da un progetto diffuso e differente che allo stesso tempo è in grado di stabilire solide forme di cooperazione tra i soggetti che perseguono obiettivi comuni. A ogni artista è dato uno spazio nel quale ha tempo di stare, di lavorare, di creare, di confrontarsi generando altro valore. In questo tempo di gemmazione le sale prove possono aprirsi e trasformarsi in laboratori. Nel corso del triennio che si è appena concluso, le Residenze toscane hanno programmato nei loro teatri oltre 5400 spettacoli ma è stata soprattutto l’organizzazione di laboratori e di progetti con gli artisti in residenza che hanno interessato cittadini di ogni genere ed età: anziani, adolescenti, bambini, genitori e insegnanti. Per molti di loro questi momenti hanno rappresentato il primo approccio con il mondo del teatro. Mai avevano visto uno spettacolo, la frequentazione laboratoriale li ha resi curiosi nei confronti di un mondo che credevano a loro estraneo, si sono avvicinati e in molti casi sono divenuti pubblico consapevole. Penso per esempio all’esperienza che dal 2011 si rinnova grazie alle residenze – laboratori, non solo in Toscana, della coreografa Silvia Gribaudi con signore over 60. Un progetto che negli anni è cresciuto raggiungendo una qualità e un impatto sociale straordinario. Quelle signore si sono avvicinate alla performing art con curiosità, ne sono divenute protagoniste e oggi sono anche pubblico esperto che non disdegna la visione di lavori che prima sarebbero stati loro ostici. Esperienze preziose di inclusione e di confronto collettivo che testimoniano quanto sia importante soprattutto per le istituzioni, investire in cultura.

![Una scena di Elena da Santa Estasi di Antonio Latella, ph. Brunella Giolivo]()

Una scena di Elena da Santa Estasi di Antonio Latella, ph. Brunella Giolivo

Dieci ore di felicità (Fausto Malcovati)

Adrenalina pura. Estasiato da Santa Estasi. Emozionato come non mi capitava da anni. Inchiodato alla poltrona per quasi dieci ore di spettacolo. E non avevo voglia di uscire. La grande saga degli Atridi rivisitata da un gruppo di giovani drammaturghi e attori, sotto la direzione di Antonio Latella, sommo mentore, coordinatore superlativo. Un groviglio di violenza, aggressività, impeto, passione, smania, voluttà, disperazione. Una storia che conosco benissimo e invece l’ho ascoltata come se fosse la prima volta. Passo dopo passo, episodio dopo episodio, l’ho riscoperta in tutta la sua potenza. Parole antichissime totalmente rigenerate. Storie che si scuotono di dosso secoli di incrostazioni: reinventate. Con una furia, un’urgenza straordinarie. Un’eruzione incontenibile di energia, una colata di lava incandescente. Una drammaturgia magistrale, capace di ripensare senza alterare, di asciugare senza impoverire, di attualizzare senza banalizzare, di collegare senza manipolare. Seneca e Eschilo, Sofocle e Euripide. E poi, alla fine, Linda Dalisi, che conclude, oggi, le storie di secoli fa. Chi sono per noi Agamennone e Menelao, Elena e Ifigenia, Elettra e Oreste? Ci riguardano le loro vicende? Accidente se ci riguardano. In fondo ha già risposto Amleto, parlando di Ecuba. Corsi e ricorsi vichiani, Ma una drammaturgia pur perfetta come questa non avrebbe retto senza la presenza, la collaborazione, l’immersione nel testo di un gruppo di giovanissimi attori, tutti formidabili. Parlavo prima di adrenalina. Non ce n’è uno che non la trasmetta. Tutti insieme sono un ciclone. E sanno modulare toni, gesti. Ritmi lenti si alternano a scatenate sequenze con uno slancio, un’inventiva, una padronanza superlative. Antonio Latella li ha guidati – ormai alcuni fa, nel 2016 – in lunghi mesi di allenamenti, improvvisazioni, montando e rimontando sequenze, trovando di volta in volta tempi, inflessioni aderenti ai diversi momenti della saga. È riuscito a mantenere tensione costante, intensità, compattezza. Non c’è quasi nulla in scena. Bastano loro, gli attori, la loro fisicità, la loro fantasia, la loro creatività, il loro impeto. Nessuna traccia di accademismo. Ognuno si è inventato il proprio personaggio, se l’è cucito addosso: con molta allegria, spavalderia, qualche isterismo, sprazzi di follia. Nudi o vestiti con vistosi costumi, assurde parrucche. Sì, tutti insieme, in perfetta sintonia, con la loro spontaneità comunicativa, la loro giovinezza incontenibile. Nelle fosche vicende degli Atridi oltre all’angoscia, alla ferocia, all’inquietudine, c’è spazio per leggerezza, ironia, spensieratezza, perfino ilarità. Da quando non vivevo dieci ore di felicità? Da quando non mi sentivo dentro tanta vitalità?

![Eleonora Danco.]()

Eleonora Danco.

Eleonora Danco (Nadia Terranova)

Lo spettacolo del 2018 per me è Eleonora Danco. Non mi riferisco solo alla trilogia andata in scena al teatro India di Roma a dicembre, che ha chiuso l’anno come si deve, quindi con i fuochi d’artificio, mi riferisco proprio a lei in tutto ciò che fa: le foto che pubblica sui social – stesa a faccia in giù, tra le scale, tra i regali, nei teatri, per le strade, come morta a dire che è vivissima. Per Eleonora ogni luogo è teatro, ogni spazio è scenario; protesta, urla, inveisce con tutto il corpo prendendosi quello che può; riesce in ogni cosa che fa, anche al cinema, il suo film N-capaceè bellissimo, con quella protagonista Anima In Pena come lei. Riesce in televisione, come ci ha ricordato tornando alla Tv delle ragazze, dove abbiamo rivisto quanto era brava già decenni fa, giovanissima, minuscola e straripante di talento. È rimasta tutte queste cose insieme: giovanissima, con un viso e un corpo da elfo, sempre fuori dal tempo, minuscola mentre occupa tutto il palco, un talento intatto, già denso di esperienza e ancora più denso di futuro. Lo spettacolo del 2018 per me è Eleonora Danco, quello che ha fatto e quello che farà. Perciò è stato importante volgere uno sguardo indietro, prima di guardare avanti: la Trilogia Danco, da dEVERSIVO a Nessuno ci guarda a Donna n.4, è stato un momento teatrale di giusto tributo e intatta meraviglia. Si tratta di spettacoli amatissimi in cui Danco ha portato e continua a portare: erotismo, furia, ritmo, rabbia, magnetismo, crisi, apertura, esagerazione. Dirompente come la pittura a cui si richiama (Pollock, Rauschenberg, Bacon), ipnotica, iperattiva, poetica e dissacrante (poetica perché dissacrante), con quella sua lingua romanesca viscerale e invece studiata, elegante, calibrata in ogni parola, in ogni dittongo – ed è questo, che si sappia, a renderla viscerale.

![Una scena da La reprise di Milo Rau, ph. Michiel Devijver.]()

Una scena da La reprise di Milo Rau, ph. Michiel Devijver.

Generatività del male – riflessioni da La reprise di Milo Rau (Silvia Rampelli)

Soggettiva. Piango le lacrime della Madre. La certezza di un sapere muto che il solo sentire nel corpo, impotente e inascoltabile, consegna. L’augurio mancato, l’oscuro rovesciamento del kairos si dà come segno: il figlio è perduto.

Non piango in teatro, ma in questa ripresa il teatro non c’è o, più esattamente, l’artificio manifesto – tavoli, sedie, schermi, luci, automobili, microfoni, telecamere, testo, attori, genio, errore, tutto – arde e tra le ceneri campeggia il fatto: l’uomo tragico.

Mi specchio nella solitudine originaria di questa tragedia, nostra, mia. L’abbattersi del caso nel fiorire di segni per anestesia del logos ignorati. L’epifania del dettaglio che si fa premonizione, il declinare della luce e del senso. Chiudo gli occhi nella cecità. Il male, con le vesti del caso, prende la forma incomprensibile e fatale del delitto operato dall’uomo sull’uomo, da più uomini su un solo uomo, da più ragazzi su un solo ragazzo. Vorrei invertire il ricamo del tempo che tesse miraggi e fa dell’assassino, del morto, del testimone, la stessa vittima. Vorrei dirti: non c’è ragione. Non c’è ragione.

Sul sacrificio del corpo cede lo sguardo, si leva la domanda.

Il male fonda il mondo, la necessità di mondo: la società, il diritto, il tribunale, il giudizio, il crimine.

Totale. La repriseè il diario scomposto di un assassinio a sfondo omofobo avvenuto in Belgio, teatralmente scritto a partire dai documenti della ricostruzione giudiziaria.

Il padre ignora ciò che la madre sente: la perdita del figlio, barbaramente ucciso da tre giovani, il corpo nudo, offeso, lasciato in strada.

Il fatto – figura, azione, nesso – è rotto in una frammentazione di dati che solo il progressivo coagularsi della coscienza nella durata rende indizio, certezza, racconto. Il passaggio temporalmente situato dall’ignorare al riconoscere fondante l’esperienza conoscitiva – di cui la relazione scenica atto/attore-spettatore è esempio – qui è tematizzato, rappresentato, presentificato, divenendo fulcro drammaturgico. L’ordine smarrito, la disarticolazione della causa e dell’effetto necessitano un tempo (il teatro) per ricomporsi nella stabilità del percepito. E il percepito inaccettabile, il senso rovesciato è l’assassinio del giovane. Nel fatto spoglio, nel fato, la solitudine invoca comunità. Individuo, destino, etica, politica: distrazione di nomi per una sola voce.

Nella penombra il centro è vuoto. Il crimine si compie sotto, sopra, al lato, dietro, spezzato, lo sguardo cerca, taglia, compone una prismaticità che è elevazione a potenza e sottrazione, dramma dell’identità, domanda. Siamo nell’ordine della pluralità, il fatto – l’uno – è disperso in un molteplice inarrestabile. Il titolo promette e tradisce. La ripresa, duplicazione del passato nel presente, di un tempodestino che si vorrebbe ri-attuare, trattenere, è l’atto che non può essere compiuto. Tempo trascendenza. L’assassino in carcere dichiara al suo doppio – l’attore che lo rappresenta – la fortuna di chi in questo dramma è solo attore. Rappresentazione, ripresentazione, ripetizione, no. Il tempo per l’uomo è verso.

Soggettiva. Tu, madre che vivi nel legame, che sei corpo dell’altro, sai che il silenzio indica.

Tu, giovane che ti abbandoni al canto, nella fredda canzone avvicini gli animi prima della fine.

![Una scena da Kanata di Robert Lepage.]()

Una scena da Kanata di Robert Lepage.

Kanata: impressioni sullo ‘spettacolo del secolo’ (Claudio Longhi)

Parigi. Piove in questa penultima domenica dell’anno. Un vapore opalescente ammanta il paesaggio spettrale del Bois de Vincennes. Fatico ad orientarmi. Da qualche parte, lì davanti a me, deve esserci la Cartoucherie, il rifugio del Théâtre du Soleil. Mi scopro a ripensare a Nekrošius e alla sua recente fin de partie. “Faccio spettacoli lunghi e ripetitivi”, aveva dichiarato un giorno il Maestro, “come antidoto alla velocità del nostro presente”: un mantra energico che nel silenzio di questa tarda mattinata dicembrina mi guida verso lo spettacolo cui tra poco assisterò e che al contempo dialoga aspramente con voci non meno ferme della mia memoria. Sono quelle di Dürrenmatt e Brecht, intenti a interrogarsi sulla rappresentabilità del mondo contemporaneo attraverso il teatro: gli «uomini» devono dotarsi di tutti gli «strumenti utili» per capire i «grandi e complicati avvenimenti» dell’oggi, perché «le cose», oggi, «sono complicate». E poi…

… poi, un paio d’ore dopo lo spettacolo: Kanata –Épisode I – La controverse– la prima creazione di punta del Théâtre du Soleil non varata dalla matriarca Mnouchkine, ma affidata alla guida di Robert Lepage. La posta in gioco è alta: raccontare in palcoscenico la storia del Canada concentrandosi sulla ferita del rapporto irrisolto con le popolazioni indigene. La via crucis di Tanya, autoctona eroinomane trucidata da un serial killer, corre veloce nell’aggiornato cine-tele-teatro di Lepage, in bilico tra diario privato e docu-fiction d’attualità. Facendo perno su di un loft alla periferia di Vancouver, la trama si affabula in un copione dalla sintassi abnorme tipica delle storie incrociate delle serie TV e dal linguaggio quotidiano e minimalista proprio alle sceneggiature pop. La cronaca è lì, sotto ai nostri occhi, e lungo le due ore e mezza di spettacolo il regista la insegue in un’inchiesta serrata squadernata a macchia d’olio sul plateau, nello sforzo di aderire alla superficie infinita del reale. La cronaca è lì, è vero, ma lo spettacolo si impenna veramente solo verso la fine, in una sequenza stupefacente: una canoa sospesa a mezz’aria, fuori dal tempo, che ruota su se stessa; il ripiegarsi del racconto sul proprio incipit nella citazione della foresta primigenie iniziale; Tobie e Miranda, i due protagonisti, che danzano la loro passione sfidando la gravità e precipitano infine su di un letto, inchiodando così la loro fuga ad un sogno… La rapidità frattale degli accadimenti e l’immobile verticalità del mito: il corto circuito è folgorante. Ed è un cortocircuito che getta nuova luce sulla polemica che ha accompagnato la creazione di questo spettacolo, arrivando financo a metterne in forse l’andata in scena. È legittimo rappresentare il dramma degli autoctoni del Canada non avendo nessun interprete autoctono coinvolto nel progetto creativo? È in atto, in questo caso, un’indebita appropriazione culturale? Una polemica che interroga, a ben vedere, lo statuto stesso del fare teatrale, incendiando gli incerti territori di confine tra il teatro-documento e il teatro-metafora. Mito versus storia, dunque.

Esco confuso dalla sala. E lo smarrimento aumenta, nel prendere congedo dalla Cartoucherie, quando lo sguardo si ferma sulla scritta che campeggia sul portone del teatro: «liberte egalite fraternite». Il motto della Francia rivoluzionaria. Il ricordo sbiadito dei fasti di un glorioso chronicle play come 1789. A fronte del trionfo del mito cui ho appena assistito, la storia come spazio privilegiato d’intervento dell’engagement di M.me Mnouchkine. Mentre ripercorro à rebours il cammino della mattinata, sull’ambiguità dello spettacolo si allungano le ombre di precedenti allestimenti a contraffarne il profilo: L’histoire terrible, mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du Cambodge o Le dernier Caravansérail, da un lato, Les atrides dall’altro. Ormai Kanataè diventato un centauro di possibilità. Giunto all’ultimo tratto dell’Avenue de Fontenay sono attraversato da un pensiero. Se il teatro è lo «specchio» del saeculum, mai come oggi è essenziale prendere posizione, al vaglio di un’implacabile dialettica, su quale «forma» e «impronta» il nostro“tempo” debba vestire sulla scena. Per reagire a quanto ci circonda e ritrovare l’essenza dell’azione teatrale.

E mentre mi lascio scivolare lungo le scale mobili della stazione locale nel ventre del metro che mi riporterà a Charles de Gaulle, ritrovo nell’archivio del mio iPhone lo scatto che ritrae una delle sentenze trascritte sulle mura confetto della cantine del Théâtre du Soleil: “Le Temps, à la fin, vous sautera dessus, comme le faucon sur la perdrix. Kabir” (il tempo, alla fine, ti ghermirà, come il falco la pernice).

![]()

Anche noi (Silvia Bottiroli)

Il 2018 resterà nella storia anche per essere l’anno in cui diversi casi legati al più ampio movimento di #metoo hanno acceso il dibattito nella comunità teatrale. Possiamo leggerli in rapporto a una scena teatrale che negli ultimi anni ha fatto dell’indagine della realtà a mezzo della finzione una vera e propria poetica, spesso utilizzando lo scarto tra l’una e l’atra per produrre un effetto di “scandalo” nel senso etimologico di inciampo alla usuale comprensione e lettura del reale, di rivelazione di un altro livello del senso. Ce lo hanno insegnato tra gli altri i re-enactment magistrali di Milo Rau, le distopie fantastiche di Philippe Quesne, e in Italia le scritture sceniche di Deflorian-Tagliarini, le ricerche coreografiche di Cristina Kristal Rizzo e Michele Di Stefano e gli spettacoli di Motus.

Ora che è la realtà a guardare il teatro e a produrvi scandalo, gli effetti sono ancora tutti da misurare.

Il primo articolo pubblicato da Ilse Ghekiere su RektoVerso nel novembre del 2017 (#Wetoo. What dancers talk about when they talk about sexism) ha infatti dato il via a diverse voci che, una dopo l’altra, hanno preso la parola per denunciare le diffuse forme di sessismo e le diverse sfumature di molestia sessuale all’opera nell’ambiente di lavoro del teatro, all’interno sia di istituzioni artistiche pubbliche sia di grandi compagnie private, in tutta Europa. Queste lettere aperte, spesso seguite da lunghe serie di commenti, hanno definitivamente rotto il muro di silenzio e involontaria complicità che aveva protetto fino ad allora alcuni acclamati artisti internazionali, soprattutto uomini: ne sono emblema il caso di Jan Fabre e della sua compagnia Troubleyn, le cui violenze sono state denunciate da una lettera a firma di molti (ex) dipendenti e collaboratori, e quello di Frank Castorf che rispondendo a una domanda sulla scarsità di registe donne prodotte o programmate dalla Volksbühne ha dichiarato letteralmente: “Ci sono due squadre di calcio: maschi e femmine. E tutti possono vedere la differenza di qualità”, scatenando la reazione di una giovane curatrice, Felizitas Stilleke, la cui lettera è diventata virale in pochi giorni.

In questa fine d’anno e in inizio di un anno che vorremmo nuovo, è il caso di chiederci come il #metoo risuonerà nel teatro e nella danza italiani dove, in coerenza con l’intera nostra società, il sessismo è ampiamente diffuso e legittimato, anche al di là delle forme più gravi di violenza o molestia e proprio come pratica abituale che conforma profondamente il nostro modo di pensare. Nel 2018 tutta l’Europa ha dovuto riconoscere quel che già sapeva, e cioè che l’ambito artistico non è immune dai mali della società in cui opera ed è doppiamente colpevole di praticare un pensiero critico che non sa rivolgersi a se stesso, alle proprie etiche, politiche e modalità di produzione. Intere narrazioni e mitologie sulla creazione artistica sono esplose nell’impatto con un movimento che ha rivelato il teatro non solo come meccanismo di rappresentazione del reale ma anche come pratica di realtà costruita su strutture patriarcali, eppure molto poco è sembrato vacillare nel sistema teatrale italiano, sia sul fronte artistico sia su quello accademico, critico, e delle istituzioni artistiche.

Bisogna allora che iniziamo ad aprire gli occhi sulla realtà del nostro teatro, a indicarne con precisione le strutture di potere e i soggetti e ad assumerne tutte le conseguenze, per trasformarlo davvero in un campo di produzione di senso e in un emancipato modello di possibili comunità future.

![Copertina dell’operina di auguri per il 2019 di Giuliano Scabia.]()

Copertina dell’operina di auguri per il 2019 di Giuliano Scabia.

Un augurio al teatro del 2019 (Giuliano Scabia)

l'universo, si sa, non è eterno (forse):

il teatro, che è lo specchio dell'universo, ha il tempo dell'universo:

nel 2019 fa un nuovo passo, un passo doppio,

per mostrare all'universo il sentiero di se stesso: