Passeranno molti minuti e in alcuni momenti il tempo volerà sulle ali della commedia, in altri sembrerà inciampare su sé stesso, come sempre accade a teatro, si vedranno attori di vaglia, bravi perché capaci di recitare la parte del fantasma del padre nell’Amleto con la stessa disinvoltura con cui un fattorino consegna una pizza senza farsi notare, se ne vedranno altri per definizione sospesi su qualunque bravura, perché nella vita guidano il muletto o fanno le dog-sitter e lì per lì non riescono a piangere a comando, a spogliarsi, a baciare una donna, mentre poi faranno tutte queste cose calati in una storia puntigliosamente ricostruita tra il palco e lo schermo: una brutta storia scellerata di omofobia e di omicidio avvenuta in Belgio, a Liegi, ex città industriale dove adesso sono tutti disoccupati, e quelli che non lo sono “recitano nei film dei fratelli Dardenne”.

Al culmine di questa sequenza abbastanza travolgente per far dimenticare in quello che viene quello che lo precedeva, lo spettatore, catturato dai versi di una poesia di Wyslawa Szimborska che costituisce un finale, e da una scena in cui un attore monta su una sedia per mettersi un cappio al collo, che costituisce un altro finale, lo spettatore che applaude ed espira, ritrovando un vecchio piacere catartico come si ritrova una cara benché cattiva abitudine – avrà forse perso di vista che il titolo dello spettacolo di Milo Rau presentato al Teatro Vascello da Romaeuropa Festival, tradotto in buon italiano è La ripresa, come nella versione francofona (La reprise) e non “La ripetizione”, come suona in quella inglese stampata sui biglietti – The repetition – con quell’aria da newspeak orwelliano che ormai assumono i titoli anglofoni sparsi a manciate nei cartelloni di mezza Europa. Certo, l’assunzione pentecostale di più lingue – sulla scena de La ripresa ne circolano tranquillamente tre – è uno dei comandamenti del nuovo Teatro di Gent, del teatro “Dogma” di Milo Rau. Ma per quale ragione lo spettacolo del regista svizzero ha lo stesso titolo di uno dei più folgoranti libri di Soren Kierkegaard dove la questione centrale è quella di “volere la ripresa”, ben sapendo che ogni replica, ogni riproduzione, ogni matematica ripetizione del vissuto reale è, al contrario, impossibile? Perché mai il (nuovo) teatro, dopo aver a lungo lottato per essere un’arte che al pari di tutte le altre volta le spalle alla mimesis, dovrebbe assestarsi nell’ambiguo, mediano, spazio etico “voluto” dal pensatore danese?

In realtà sono i dubbi, e non i dogmi, a rendere magistrale la lezione di Milo Rau: i dubbi che ogni rappresentazione della morte si porta con sé nel suo violare un confine stabilito, e stabilito da secoli – “la morte resta fuori di scena” decretava Roland Barthes nella sua analisi della tragedia raciniana – i dubbi che trasformano le forzature formali in altrettante soluzioni. C’è quello schermo che sovrasta una scena spoglia in cui l’azione finisce sdoppiata o piuttosto raddoppiata, quell’immagine dialettica che il regista svizzero ha ereditato dal suo conterraneo Jean-Luc Godard e che ispira anche il sottotitolo della Ripresa, Histoire(s) du théâtre, parafrasi delle godardiane Histoire(s) du cinema. Quello schermo esalta molti, irrita e deprime altri che in esso vedono il segno di un primato del visivo sull’ormai definitiva debolezza del teatro in quanto arte del fatto.

È strano che, forse per un’abitudine ormai inveterata a ragionare in termini di mera potenza, pochi vedano e pensino l’opposto: che proprio alla crisi del cinema e dei suoi derivati sul mercato dell’intrattenimento spettacolare siano rivolti gli schermi che compaiono puntuali in tutte le messinscene viste finora di Milo Rau. C’è una crisi politica del cinema che si manifesta nella dichiarata impossibilità di accedere a un’immagine definitiva del reale delle ricostruzioni processuali di Rau (che sono tali nella doppia accezione del termine “processo”: estetica e giudiziaria, dal momento che gli spazi del regista svizzero tendono inesorabilmente al tribunale anche dove quel che viene messo in scena non è come in Kongo Tribunal esplicitamente un tribunale; dal momento che la ricostruzione, in Five Easy Pieces come in La reprise, è sempre indiziaria. Anche Nicola Chiaromonte, per inciso, individuava nel tribunale una delle forme originarie del teatro).

Il cinema è in debito di incontro rispetto al pubblico proprio nel suo essere un prodotto industriale che nasconde la propria processualità a favore della potenza illusionistica dell’immagine, dell’effetto, del risultato: questo potere illusionistico si ritrova puntualmente rappresentato in tutti gli spettacoli di Milo Rau, rappresentato e decostruito dalla ritualità dei suoi “montaggi a vista” che costringono lo sguardo dello spettatore a un estenuante andirivieni tra la terra del palcoscenico, dove l’immagine effettivamente si forma, e il cielo dello schermo. Mentre gli indizi che vengono sparsi a manciate sul terreno preparatorio delle audizioni, lungi dal configurare una digressione rispetto al cuore dell’azione, si comportano come i segni anticipatori della tragedia antica: uno dopo l’altro, tutti finiscono per rivelare la propria necessità drammaturgica.

In La Reprise, che se non il più bello è il più esemplare degli spettacoli di Milo Rau, questa seminagione che precede l’omicidio ha qualcosa del sortilegio, anche se in fondo non è che una calibrata astuzia: scelta per incarnare la madre di Ishane Jafry, Suzy Cocco, la donna che porta a spasso i cani dei ricchi, si sottrae pudicamente alla domanda che le viene posta dal regista se sarebbe capace di spogliarsi davanti a tutti per recitare, cosa che puntualmente avverrà in seguito, in scena e sullo schermo, quando la nudità diventerà la condizione che distingue il mondo delle vittime da quello dei carnefici. Il grammelot che l’attore di origini ghanesi Tom Adjibi ha inventato per sembrare arabo nei casting risuonerà nella preghiera mormorata con cui, indossati i panni di Ishane, cerca di scongiurare il proprio destino chiuso nel portabagagli dell’automobile degli assassini (e più tardi ancora quella sonorità si libererà con uno scioglimento ulteriore nei gorgheggi di una commovente esecuzione di The cold song di Purcell intonata dal vivo). E così è delle lacrime provocate e non versate, degli schiaffi di scena sonoramente fittizi o del casuale inizio con cui Johan Leysen, il più anziano e il più di mestiere dei tre attori di mestiere che in La Reprise giocano di sponda con i due attori non professionisti, propone di dissolvere l’imbarazzo tipico di ogni ingresso in scena – come entrare nel personaggio – “per esempio” con il monologo del fantasma del padre di Amleto.

Portando dentro tutto quello che era fuori, ogni frammento viene preso nella spirale di una ricapitolazione drammaturgica che lo ripresenta sulla scena, to complete and make up the catastrophe of this great piece, per dirla con il medico inglese Thomas Browne, che in questa sorta di apocatastasi teatrale di tutti gli oscuri elementi della realtà, divenuti finalmente chiari, intravedeva niente meno che la redenzione di una tragedia cosmica. Sulla scena de La reprise sono i magnifici versi delle Impressioni teatrali di Wyslawa Szimborska a esercitare la medesima funzione salvifica – Sara De Bosschere li dice con le lacrime agli occhi, spingendo la tragedia oltre, nel “sesto atto” evocato dalla poetessa polacca: “il risorgere delle battaglie della scena / l’aggiustare le parrucche, le vesti / l’estrarre il coltello dal petto / il togliere il cappio dal collo / l’allinearsi tra i vivi / con la faccia al pubblico”. E tuttavia è proprio questo cappio tolto che nell’ultimissima scena della Ripresa torna letteralmente a incombere sulla testa dell’attore, lasciando intendere al pubblico che solo una sottile svista separa l’atto scenico da un sempre inspiegabile passage à l’acte, insinuato e subito troncato dal buio (prima che qualche spettatore corra in soccorso dell’uomo che sta per infilarsi il cappio al collo vedendo in lui nient’altro che un uomo in stato di pericolo). Strano ritrovare Artaud proprio in questo estremo sigillo: “Una volta lanciato nel suo furore, occorre infinitamente più virtù all’attore per impedirsi di commettere un crimine di quanto coraggio non serva all’assassino per riuscire a eseguire il proprio, ed è qui che, nella sua gratuità, l’azione di un sentimento a teatro appare come qualcosa di infinitamente più valido di quella di un sentimento realizzato”.

(Quanto all’attore sotto il cappio, era, se non ricordo male, lo stesso che nel corso dello spettacolo si era rammaricato della propria impotenza, e dell’impotenza del teatro, a rivivere la sofferenza provata da Ishane Jafry nelle ultime ore della sua vita)

L’intero dispositivo drammaturgico di tutte queste “stori(e) di teatro” ruota attorno a una scena madre: quella ricostruita e ripresa in diretta dell’omicidio di Ishane Jafry, pestato a sangue, denudato e rinchiuso nel bagagliaio dell’automobile, infine lasciato agonizzante sulla strada. Sul perché dell’insorgere di quest’atto omofobico e omicida, la Reprise non dice (quasi) nulla: ogni ragione è tolta agli assassini, persino lo spettacolo della banalità del male che incarnano. Sul come l’omicidio si è consumato si concentra invece tutta la potenza scenica della ricostruzione, in una serrata, laboriosa dialettica tra quello che avviene sotto, nella vera automobile che avanza in scena e quello che viene simultaneamente proiettato sopra, sullo schermo. Tutto si vede, e ancor di più di ciò che normalmente si vedrebbe (solo a teatro o solo in televisione), soprattutto dell’energia con cui la finzione teatrale spedisce verso l’alto, nel mondo della simulazione, l’immagine visiva che, parallelamente, ricade attratta dalla forza gravitazionale della scena. La qualità di questa immagine non è granché diversa dalle sequenze di ricostruzione dei delitti che si utilizzano nei reality a sfondo criminale. Lo spettatore finirà per affidarsi a qualcosa che non si vede, al punto di caduta, a un corto-circuito tra le due immagini che nega ciò che sembra affermare, ribadendo l’impossibilità di una rappresentazione puntuale della morte: la vera emozione consiste nell’assistere alla concitazione agonica con cui le forze della vita organizzano l’immagine della morte e del morire. Quel cadavere che rotola dal cielo del video alla terra del palco, come un dono precipitato in piena luce, sorprende non per le apparenze della morte, ma per il suo essere più che mai vivo, vivo come può esserlo soltanto un uomo che si finge morto. Reale, per Milo Rau, è la rappresentazione stessa. La reprise è un grande spettacolo sulla morte perché è un grande spettacolo sui fondamenti del teatro e sulla sua esigenza di riprendere quella lesione ontologica che ci accomuna davanti al sacrificio di una vittima innocente, di un altro. E proprio dal fallimento di un’immagine sgorga la sua travolgente potenza etica. Noi non sappiamo rappresentare. Noi non possiamo rappresentare. E tuttavia non possiamo fare a meno di rappresentare, di volere, malgrado tutto, la ripresa.

Milo Rau, direttore del teatro cittadino di Gent, in Belgio, Ntgent, ha stilato un manifesto in dieci regole, simile nello spirito al Dogma 95 di Lars von Trier, che chiunque lavori in quel teatro deve sottoscrivere. Eccolo qui di seguito, nella traduzione di Francesco Alberici.

Gent Manifesto

Milo Rau

Uno: non si tratta più soltanto di ritrarre il mondo. Si tratta di cambiarlo. L'obiettivo non è quello di rappresentare il reale, ma di rendere reale la rappresentazione stessa.

Due: il teatro non è un prodotto, è un processo di produzione. La ricerca, i casting, le prove e i relativi dibattiti devono essere resi accessibili al pubblico.

Tre: l'autorialità spetta esclusivamente a coloro che sono coinvolti nelle prove e nelle performance, qualunque sia la loro funzione – e a nessun altro.

Quattro: l'adattamento letterale dei classici sul palco è proibito. Se un testo sorgente – sia esso letteratura, cinema o teatro – è utilizzato all'inizio del progetto, può occupare solo al massimo il 20 per cento del tempo di esecuzione finale.

Cinque: almeno un quarto del tempo di prova deve svolgersi al di fuori del teatro. Uno spazio teatrale è un qualsiasi spazio all’interno del quale sia stata provata o eseguita una rappresentazione teatrale.

Sei: almeno due lingue diverse devono essere parlate sul palco in ogni produzione.

Sette: almeno due attori sul palco non devono essere attori professionisti. Gli animali non contano, ma sono i benvenuti.

Otto: il volume totale del materiale di scena non deve superare i 20 metri cubici, cioè deve poter essere contenuto in un furgone che può essere guidato con una normale patente di guida.

Nove: almeno una produzione per stagione deve essere ripetuta o eseguita in una zona di conflitto o di guerra, senza alcuna infrastruttura culturale.

Dieci: ogni produzione deve essere mostrata in almeno dieci località in almeno tre paesi. Nessuna produzione può essere rimossa dal repertorio NTGent prima che questo numero sia stato raggiunto.

Gent, 1 Maggio 2018

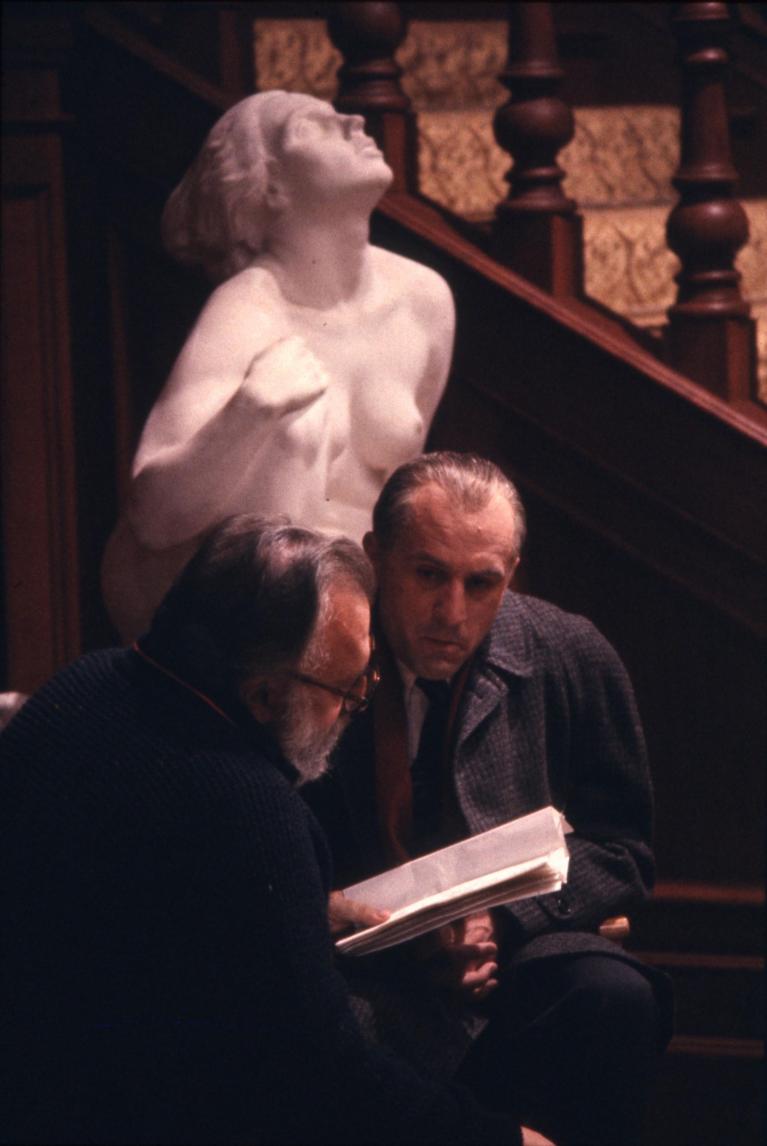

Le foto che accompagnano il testo sono di Hubert Amiel; l’ultima, riportata nella homepage è di Michiel Devijver.