Perché un'altra mostra su Roy Lichtenstein? Perché per il grande pubblico è la Pop Art per antonomasia: facile, colorata, divertente, positiva, spettacolare, popolare. E non importa se per i critici apocalittici rimane il caso più paradigmatico di «predazione generale sfrenata delle immagini della cultura pop commerciale e pubblicitaria americana» (Marc Fumaroli, Paris-New York e ritorno, Adelphi, 2011). Questa è un'arte ancora oggi di successo e di facile richiamo, un'arte che i mercanti d'aura hanno osannato e l'immaginario collettivo ha fagocitato con voracità. Quei fumetti e quei frammenti di immagini pubblicitarie ingigantiti e dipinti in modo freddo e distaccato, ce li ricordiamo bene. E non c'è niente da capire.

Eppure ci sarebbe molto da capire, perché Lichtenstein ci ha spiattellatto davanti agli occhi, e quindi nascosto nel modo più subdolo, una questione che riguarda da vicino la nostra cultura e il senso dell'arte in essa: noi viviamo letteralmente immersi nei cliché. Come si fa ad essere artisti in un mondo di cliché? C'è davvero differenza tra le immagini prodotte da un grafico “creativo” e quelle prodotte da un artista “creatore”? E se sì, qual è?

Nei testi di presentazione della mostra da poco inaugurata al Mudec (Roy Lichtenstein, Multiple Visions, 1 maggio-8 settembre) uno degli aggettivi ricorrenti è “iconico”, usato nel senso di qualcosa che si riconosce immediatamente, un'immagine talmente nota da esser colta in un colpo d'occhio e far scattare automaticamente una serie di associazioni: una tavola di fumetto stilizzata e ingrandita è ri-conosciuta subito come “Pop Art”, “America anni sessanta” e, per i più colti, “un Lichtenstein”. È quel senso di déjà vu che fa dell'icona un'immagine “consumata” e la trasforma in un logo, un brand: un cliché appunto. (Sull'opera di Lichtenstein come «immagine-cliché» è illuminante Hal Foster, Pop Art, Postmedia, 2016).

Per cominciare bisognerebbe dunque cercare di disattivare l'effetto-icona che ha colpito pesantemente l'artista-dei-fumetti, come molti altri artisti famosi che sono stati inglobati nell'immaginario mediatico contemporaneo: Picasso, Pollock, Magritte, Dalì, Mondrian, Mirò (per citare alcuni nomi omaggiati dal nostro). Cosa nient'affatto facile nel caso di Lichtenstein, proprio perché tutto il suo lavoro è una parodia dell'immagine mediatica e gioca col paradosso della copia che diventa originale e dell'originale che aspira all'impersonalità della copia. (Un discorso analogo, ma con differenze sostanziali, vale anche per Warhol).

«Riprodurre un Lichtenstein è come ributtare un pesce nell'acqua», ha scritto Richard Hamilton, il precursore inglese della Pop art americana. Oggi però siamo tutti dentro un grande acquario in cui sembra ci siano solo pesci-copia (le stampe firmate e numerate esposte al Mudec, i manifesti della mostra affissi in città, i quadri fotograti milioni di volte e messi in rete... E questo non vale solo per l'artista pop). Eppure c'è stato un momento in cui, a dispetto della sua apparente banalità, Lichtenstein ha pescato qualcosa di veramente sbalorditivo, che oggi non riusciamo più a vedere e sentire. Dobbiamo immaginarcelo, facendo un salto nel tempo e mettendoci nei panni dei frequentatori d'arte moderna a New York, quasi sessant'anni fa.

Alla metà del secolo scorso la grande pittura americana, quella che aveva spostato a New York il baricentro del mondo dell'arte, è violentemente espressiva o profondamente metafisica, piena di pathos e drammi individuali, anche se priva di figure. È la pittura di Pollock, de Kooning, Barnett Newman, Kline, Rothko... Altrettanto drammatica e sofferta è la grande arte esistenzialista europea, come quella di Alberto Giacometti e Francis Bacon, esposta al MoMA nel 1959.

Ci sono poi alcuni giovani rivoluzionari che cercano di spodestare il predominio dell'espressionismo astratto: i più famosi sono Bob Rauschenberg, che accumula detriti di realtà imbrattati di pittura in composizioni caotiche, e Jasper Johns, che dipinge enigmatici bersagli e piatte bandiere americane. Le loro opere suscitano molto scalpore e mettono in crisi l'idea stessa di arte.

Nessuno però avrebbe potuto immaginare un oltraggio più blasfemo di quello che l'appassionato si trova di fronte, nel febbraio del 1962, varcando la soglia della galleria di Leo Castelli: sulle pareti, allestite con tutta la cura riservata ai capolavori, ci sono grandi tele sulle quali campeggiano solo fumetti e frammenti di immagini pubblicitarie, ingigantiti e dipinti coi colori squillanti e piatti della stampa dozzinale. Qui non solo non c'è più traccia di Arte con la maiuscola, ma nemmeno dell'alterità rivoluzionaria dell'arte moderna. Dov'è finita la visionarietà che la eleva al di sopra del banale immaginario quotidiano? La profondità e l'originalità dello sguardo dell'artista? La sua passione incarnata in una forma?

La reazione dei critici è dura: banalità e plagio sono le accuse più ricorrenti. Eppure una porta è stata sfondata e una corrente artistica irrompe sulla scena con una rapidità mai vista prima. Come voltando la pagina di un libro pop-up, nel giro di pochi mesi e indipendentemente l'uno dall'altro, assieme a Lichtenstein spuntano fuori (per citare solo i più famosi) Claes Oldenburg, James Rosenquist e infine Andy Warhol, destinato a diventare l'incarnazione più sfacciata e radicale della Pop Art. Le opere di Lichtenstein vengono esposte in varie collettive in tutto il paese e vendono benissimo, anche senza il sostegno di critici o curatori ben disposti. Alla fine del 1962 il MoMA organizza perfino un simposio sulla Pop Art, ma il coro degli addetti ai lavori è pressoché unanime: quella non è arte. (Il museo comunque si accaparra presto un Warhol e un Lichtenstein).

Col senno di poi, potremmo dire che lo shock di Lichtenstein non è altro che una variante commerciabile dello shock tentato da Duchamp in quella stessa città trentacinque anni prima con il famigerato orinatoio. Solo che questi sono readymade “fatti a mano”, immagini pronte all'uso ma ridipinte accuratamente. In quei quadri è dunque ben presente la pittura “retinica” aborrita da Duchamp; però è usata nel modo meno artistico, meno emotivo, meno soggettivo: una riproduzione meccanica (almeno apparentemente: in realtà le differenze rispetto agli originali ci sono e non sono irrilevanti).

L'effetto è reso ancora più violento dal fatto che quella tecnica artistica “alta” (la pittura su tela e il quadro con la sua unità formale) è applicata a un soggetto e uno stile “basso” (fumetti, pubblicità e grafica commerciale). Per il mondo dell'arte del tempo è una blasfema introduzione del Kitsch consumistico e commerciale nel recinto sacro dell'arte d'avanguardia, un recinto ben fortificato dal grande sacerdote del modernismo Clement Greenberg col suo Avanguardia e Kitsch del 1939. E il fatto che le opere vendano, non fa che confermare il giudizio di condanna.

Ma forse c'è una colpa ulteriore. Se l'uso anti-artistico della riproduzione di immagini commerciali è evidente anche in Warhol, in Lichtenstein c'è un ossimoro più urticante: da una parte, una fedeltà piena e consapevole alla tradizione della pittura modernista, con un'attenzione rigorosa alla forma (i colori primari di Mondrian, il contorno marcato dei cubisti, l'insistenza sulla superficie materiale della tela dei minimalisti); dall'altra, una drastica rinuncia a un assunto profondamente radicato in quell'arte: la “creazione” di qualcosa di assolutamente originale, che prima non c'era.

![]()

Il concetto di creazione è antico e impegnativo, impregnato di implicazioni mitologiche e teologiche. Quello di originalità è legato soprattutto all'estetica sette-ottocentesca. Entrambi si fondono nella figura del genio, culmine di quel processo di “sacralizzazione” romantica di cui è ancora impregnato il nostro modo di pensare l'artista. Nel genio si realizza in pieno la grande analogia che fin dall'antichità è stata proiettata sull'abile artefice di immagini: quella col Sommo Creatore, con la sua capacità di far esistere dal nulla qualcosa che prima non esisteva. L'analogia ha assunto varie forme, anche contraddittorie: dalla “divina mania” di Platone alla possessione diabolica di Paganini.

Col passaggio al Novecento e la nascita della psicoanalisi, l'idea di un'ispirazione soprannaturale ha finito per identificarsi con l'inconscio. La forza trascendente dell'artista-genio, pur rimanendo “altra”, estranea alla coscienza dell'artista, non viene più da fuori, ma è tutta dentro di lui. Quando Pollock dice “Io sono natura”, riecheggia sia la definizione kantiana di genio, sia l'idea junghiana di quella “natura più profonda” dentro di noi, in cui dominano gli archetipi.

Duchamp aveva cercato di sbarazzarsi di questo nucleo mitico; ma i suoi readymade erano troppo lontani dal senso comune. In ogni caso, le avanguardie non avevano mai smesso di creare immagini originali e innovative che si contrapponevano al mondo degli oggetti e delle immagini quotidiane. La loro diversità era una ribellione alle regole delle “belle arti” e rivendicava il suo antagonismo al mondo dell'utile, della decorazione, dell'intrattenimento, del commercio e del filisteismo borghese (il Kitsch di Greenberg).

Ora, invece, ecco un artista che rinuncia alla creazione e spaccia per arte i sottoprodotti visivi della società dei consumi.

Per una coincidenza significativa proprio nel momento in cui Lichtenstein sferra il suo pugno in faccia al mondo dell'arte contribuendo all'esplosione della Pop Art, in America comincia ad affermarsi, a partire dal campo della psicologia, un concetto che sembra un aggiornamento “scientifico” della vecchia idea di creazione artistica: la creatività. Nel 1950 Joy Paul Guilford, presidente della American Psychologists Association, inaugura il congresso annuale con una relazione intitolata proprio Creativity, sostenendo che quel tema, fino allora trascurato dagli psicologi, era importante per educare e promuovere lo sviluppo di personalità creative. E due anni dopo Brewster Ghiselin, poeta e accademico, pubblica una fortunata antologia intitolara The Creative Process. A Symposium. Da allora la “creatività” è dilagata nella cultura americana, trovando terreno fertile nell'età d'oro della pubblicità, e poi in tutto il mondo, diventando la parola feticcio che conosciamo oggi (Stefano Bartezzaghi, Il falò delle novità, Utet, 2012).

Il concetto è troppo vago e ambivalente per non generare una matassa ingarbugliata di definizioni. Tutte comunque concordano su un'idea di fondo: in quanto disposizione, potenzialità che precede il risultato effettivo, la creatività è una dotazione psicologica comune a tutti gli individui; e può essere sviluppata favorendo certi fattori ambientali ed educativi. (Un'esauriente introduzione al tema della creatività è La trama lucente di Annamaria Testa, Rizzoli, 2010.)

All'inizio degli anni sessanta questa idea trova una perfetta sintonia col manifesto estetico-politico di un gruppo eterogeneo di artisti che si riconoscono nel movimento Fluxus: “Tutto è arte e chiunque la può fare”. I loro nomi non hanno mai raggiunto neanche lontanamente la fama degli artisti pop (tranne il tedesco Joseph Beuys, che è una figura a sé). Quasi tutti però hanno subito, più o meno direttamente, l'influenza di un mentore celeberrimo che è uno dei grandi punti di catastrofe del Novecento: John Cage, il quale a sua volta ha tra i suoi mentori Marcel Duchamp (su Duchamp, Cage e gli altri “punti di catastrofe” mi permetto di rimandare al mio Catastrofi d'arte, Johan&Levi, 2019).

Nel 1956 Cage inizia a insegnare alla New School of Social Research a New York. Il corso si chiama “composizione sperimentale”, ma per Cage la musica è solo uno dei modi di declinare il fare artistico: il suo intento esplicito è quello di stimolare a cambiare il modo di fare le cose, di giocare col cambiamento. Chiede ad esempio di disegnare qualcosa che possa servire come partitura musicale e poi invita qualcun altro (come succede a George Segal, il futuro scultore pop dei calchi bianchi) a cantare improvvisando su quel disegno. Oggi si direbbe un corso di creatività. Tra i suoi allievi c'è Allan Kaprow, l'inventore degli happening, che insegna alla Rutgers University, vicino a New York, dove bazzicano altri allievi di Cage e futuri esponenti di Fluxus.

![]()

E proprio alla Rutgers University, nella primavera del 1960, arriva come assistente il trentaseienne Roy Lichtenstein. Il suo percorso fino ad allora era stato tutt'altro che rivoluzionario: dopo aver studiato arte alla Ohio State University, aveva cominciato seguendo le orme dei maestri del modernismo (Klee, Picasso e i cubisti soprattutto) con lavori che traducevano i loro stilemi in rivisitazioni di temi della cultura popolare americana. Era poi passato all'astrazione pura sulla scia degli espressionisti astratti. Alla Rutgers si trova improvvisamente in contatto col gruppo di “creativi” che, stimolati da Cage, stanno rompendo tutti i limiti. Partecipa anche ai primi happening di Kaprow, apprendendo da lui l'idea che «l'arte non deve sembrare arte». Ed è lì che raggiunge il suo personale punto di catastrofe: il suo primo dipinto pop, Look Mickey, nasce nel giugno del 1961. Nell'autunno Kaprow gli organizza l'incontro da Castelli, che fiuta la novità esplosiva e lo lancia.

Ovviamente l'opera di Lichtenstein non ha niente a che vedere con quelle degli artisti di Fluxus, in cui domina il concettualismo duchampiano, l'utopia cageana della vita come arte e uno spirito violentemente anti-commerciale. Ma è indubbio che il contatto con quel punto di catastrofe abbia contribuito alla nascita dell'immagine-cliché. E mette in evidenza come l'invenzione di Lichtenstein sia dovuta anche – e forse soprattutto – a quella ristrutturazione concettuale che per i teorici della Gestalt rappresenta il culmine del processo creativo.

Se questo è vero, allora la blasfema rinuncia alla profondità della “creazione” artistica può essere invece vista come una sua sostituzione con una diversa idea di “creatività”.

Purtroppo, il successo e l'abuso di questa parola nella cultura di massa ha alimentato una reazione di rigetto, soprattutto nel mondo degli artisti. Ai loro occhi è colpevole di una duplice connivenza col “nemico”: con la comunicazione pubblicitaria, settore in cui il termine ha ricevuto una specie di imprinting tecnico, e col mondo imprenditoriale in generale, che l'ha adottato con entusiasmo apologetico. Con quest'ombra negativa, la creatività che prende il potere in nome dell'arte per tutti e di tutti finisce per risultare generica, superficiale e brillante come una trovata pubblicitaria.

In un libro dedicato a Picasso (Il demone di Picasso, Quodlibet, 2017), Gabriele Guercio parla proprio di «creatività generica» definendola come l'«indistinzione, potenziale e programmatica, tra arte e non arte», una «libertà illimitata di scelta» che «acutizza l'ansia di produrre (e) rende incapaci di decidere di fronte all'illimitatezza delle opzioni». A suo parere costituisce un vero e proprio nuovo «paradigma» nella storia dell'arte occidentale, la cui apparizione risalirebbe a un bizzarro esperimento che Picasso realizza nel suo studio nel 1913. Ma la definizione calza a pennello al fermento generato intorno al 1960 dai batteri seminati da Cage e Duchamp.

Come antidoto a questa creatività generica, che si sarebbe impossessata di tanta arte contemporanea, egli propone una «creazione ex nihilo», smarcata però dalle tradizionali implicazioni teologiche o mitologiche e definita variamente come «qualcosa di originale e originario, senza condizioni, genealogie o radici accertabili», «stupefacente manifestarsi di qualcosa che prima non c'era», «surplus d'essere» che ha «il senso di un'origine ignota».

Ed è ancora Picasso, secondo Guercio, a offrire questo antidoto: quando dice che la sua arte è il risultato di un “trovare” e non di un “cercare”, ed esprime «quello che la natura nonè», intuisce che «l'ex nihilo arriva quando ci si arrende alla contingenza e alla pura casualità. Cercare implica supposizioni e calcoli. Il trovare occorre senza causa o ragioni accertabili. Attiene a tutto quanto nonè natura, non segue una supposta regolarità di cause ed effetti»

Questo cercare contrapposto al trovare richiama sia lo sperimentalismo continuo sollecitato da Cage e messo in pratica dagli artisti di Fluxus, sia quell'idea di creatività che gli psicologi americani individuano in tutti i campi dell'innovazione scientifica e artistica. È dunque questa sperimentazione creativa basata su una progettualità, uno scopo, un problema da risolvere partendo da elementi esistenti, ciò a cui si dovrebbe opporre la creazione come irruzione improvvisa del nuovo.

A ben vedere, però, la contrapposizione è artificiosa e inconsistente. Anche il trovare presuppone infatti uno sfondo di aspettative, come dimostra il fenomeno della serendipity. Perché l’incontro casuale diventi fortunato, cioè “serendipico”, non basta il caso: ci vuole anche un occhio attento che lo noti, un occhio che, attingendo intuitivamente a un vasto serbatoio mnemonico di esperienze, riconfiguri in modo nuovo un vecchio schema e riconosca la tessera mancante del puzzle. Il trovare non dipende da una lacuna nell'ordine naturale delle cose, ma dall’intuizione improvvisa di una mente preparata e attenta che stava cercando qualcosa (anche se altro).

Per un artista quel serbatoio è riempito di vita e di storia dell'arte. Entrambe sono uno sfondo fatto di elementi esistenti e anche di schemi e regole, da seguire, rompere o reinventare. Per questo lo slogan “Tutto è arte e chiunque la può fare” rimane un'utopia e proietta un'immagine del tutto fuorviante – un altro cliché – sull'arte contemporanea e sulla sua creatività tutt'altro che facile e generica. (Se intesa con attenzione e discernimento, l'arte di Fluxus, come pure molta Pop art, non è affatto popolare).

![]()

A questo punto possiamo riprendere la domanda dell'inizio: come si fa ad essere artisti in un mondo in cui tutte le immagini sono continuamenter ri-prodotte e sembra non esserci alcuna possibilità di distinguere tra un grafico “creativo” e un artista “creatore”?

La risposta di Lichtenstein è stata una semplice, rigorosa e paradossale riconfigurazione del problema: anziché uscire dal mondo dei cliché, lo ha dipinto in tutta la sua piattezza asettica, impersonale e anaffettiva, rendendolo assoluto, formalmente impeccabile e spettacolare.

Lo si vede bene nelle parole con cui Roy racconta a David Sylvester com'è nato il suo primo “fumetto” pop (Interviste con artisti americani, Castelvecchi, 2012; traduzione modificata in alcuni punti). In quel periodo stava facendo una specie di Espressionismo astratto usando anche i fumetti, e improvvisamente gli viene l'idea di dipingere un fumetto senza alcuna apparente alterazione:

«Ne ho parlato, c'ho pensato su un po' e poi ne ho fatto uno con intenzioni quasi serie per vedere come veniva. Mentre lo dipingevo ha cominciato a interessarmi l'idea di organizzarlo pittoricamente, di portarlo a una specie di dichiarazione d'intenti estetica, a cui non avevo pensato all'inizio. Poi sono tornato al mio modo precedente di dipingere, che era più astratto. […] Ma avevo lì nello studio questo dipinto del fumetto, ed era incredibile. Non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso».

Quello che lo attrae è...

«l'impressionante qualità dello stereotipo visivo e il senso del cliché, il fatto che un occhio si debba disegnare in un certo modo […] Erano idee del tutto antitetiche a quelle che erano la base dell'arte all'epoca. E la cosa ha cominciato a emozionarmi».

Poi spiega come il suo lavoro punta a enfatizzare l'aspetto di cliché attraverso cambiamenti minimi ma essenziali, e allo stesso tempo cerca di dare un ordine e un senso estetico agli elementi formali (dimensione, posizione, colore) che mancano alle immagini originali:

«Io sono interessato a quelli che normalmente verrebbero considerati gli aspetti peggiori dell'arte commerciale, alla tensione fra ciò che sembra così rigido e stereotipato e il fatto che l'arte non può essere così. […] È la qualità altamente restrittiva dell'arte che mi interessa. E il cliché – il fatto che un naso sia disegnato in un certo modo – fa parte dello stesso tipo di restrizioni che aggiungono tensione al dipinto.»

«Non è un problema puramente formale […] lo faccio per stabilire un archetipo nel modo più rigoroso possibile. C'è una specie di epifania, quando questo si realizza. […] il fumetto ingrandito di per sé non farebbe nulla; sarebbe una specie di presa in giro. Ma quando centri sia la forma che questo modo di disegnare per cliché, allora hai in mano qualcosa.

Penso davvero che in questo c'entri Picasso. Anche se sapeva fare qualsiasi variazione su qualsiasi tipo di occhio o orecchio o testa, ce ne sono alcune potentissime e fortissime per il simbolismo che utilizzava. [...] È quello che sto cercando di fare».

«È molto diverso dal tipo di lavoro che facevo prima, (che) era l'opposto del cliché; per cui è stato una specie di processo di apprendimento per me. Credo che l'idea non sia tanto di sconcertare gli altri quanto di pormi un problema interessante da risolvere. Forse è interessante perché è così diverso da quello che mi hanno insegnato a fare».

È molto significativo lo stretto rapporto che Lichtenstein sente con Picasso, l'artista che per Guercio ha saputo meglio contrastare la «creatività generica» con la sua «creazione ex nihilo». Guardandolo al lavoro nel 1956, in quello straordinario pezzo di cinema che è Il mistero Picasso di Henri-Georges Clouzot, si vede bene come anche lui lavorasse attorno ai suoi stessi cliché. La maestria e la straodinaria capacità eidetica è sempre dissimulata dall'immediatezza e ingenuità della figurazione, che sembra conservare la magia del tratto infantile. Ma è una magia “ricostruita” grazie alla sintesi efficace del disegnatore esperto, che utilizza elementi stilistici del suo repertorio (i propri cliché) e li varia e li adatta lasciandosi guidare anche dagli “errori”, come un'improvvisatore jazz.

Quando Roy “lichtesteinizza” Picasso (nelle serie di omaggi ai suoi artisti di riferimento, ben presente anche nelle stampe esposte al Mudec) rende evidente che non soltanto i fumetti, ma anche l'Arte con la maiuscola si basa in fondo su cliché. E così facendo degrada l'arte e allo stesso tempo, paradossalmente, la trasforma creativamente in un’arte al quadrato. «È un modo per dire che in realtà Picasso è un fumettista», dice Lichtenstein. «Penso sia un modo per rendere i cliché presenti in Picasso ancora più stereotipati, un modo per riaffermarli ma anche di non farne dei cliché».

![]()

Tra la creatività di Lichtenstein e quella di Picasso ovviamente c'è una differenza importante, che il film di Clouzot ci mostra. A un certo punto Picasso dice che i dipinti fatti fino a quel punto erano «un po' superficiali» e che vuole andare «più in profondità», prendendosi più rischi. Per «mostrare i quadri che ci sono sotto i quadri» deve dipingere veramente, coi colori a olio su tela e con tutto il tempo necessario, mentre fino a quel momento aveva lavorato col pennarello e i colori a inchiostro. La metafora spaziale della profondità appare allora in tutta la sua evidenza: quasi ogni fase è un'opera che viene sostituita in parte o in tutto da una nuova opera, ma la forma precedente rimane sul fondo e lascia la sua impronta, a volte quasi soltanto il suo fantasma, che si sente pulsare sotto strati e strati. È una continua metamorfosi, come se l'opera fosse un organismo vivente che si evolve nel tempo; tempo dell'opera e tempo di vita dell'artista, legati in un lungo amplesso.

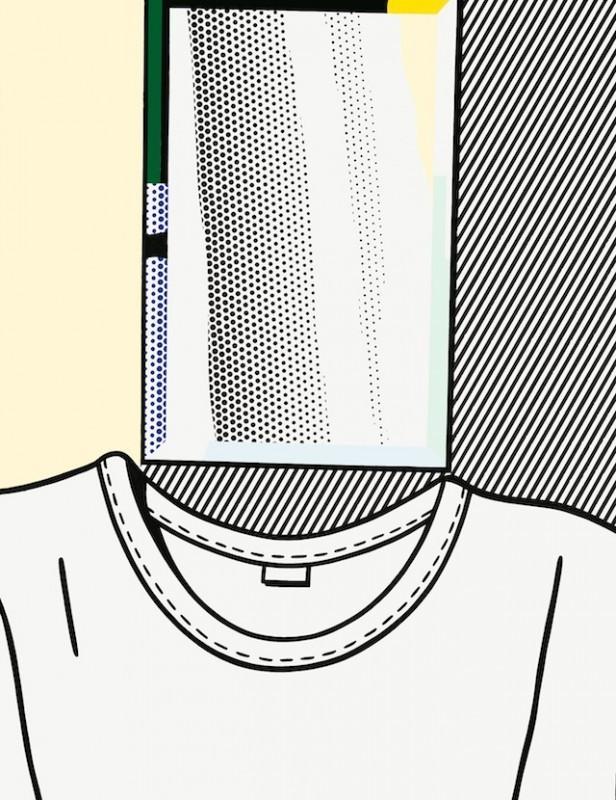

Questa lotta erotica con l'immagine è una creatività tipica dell'arte nel paradigma moderno. La riconfigurazione concettuale del cliché è una creatività tipica dell'arte nel paradigma contemporaneo. In un certo senso anche Lichtenstein ha lottato con l’idea della sua prima immagine pop. Il suo limite, forse, è che, diversamente da Picasso, ha lottato veramente solo una volta. Come sembra dire il suo ironico Selfportrait del 1978, con uno specchio da fumetto al posto della testa e una maglietta da fumetto al posto del corpo, ha inventato l'arte dell'immagine cliché e ne è rimasto felicemente vittima per tutta la vita, giocando sulle sue infinite variazioni.

Oggi i suoi pesci nuotano nel grande acquario della mediasfera.