Cinquant’anni sono molti, o forse si dovrebbe dire abbastanza, per valutare un film o un libro. Non basta sopravvivere, si deve stabilire se il farmaco che conteneva è ancora efficace. Con la velocità contemporanea il mezzo secolo si è ridotto a una manciata di anni. Comunque deve passare del tempo. Non è soltanto la corda estetica a suonare e a risuonare, conta anche il valore generazionale: un fenomeno di identificazione collettiva talmente forte da trasformarsi in mito. Il mucchio selvaggio (The Wild Bunch) è uscito nel giugno 1969, e rivederlo è piacevole per entrambi i motivi, estetici e generazionali. È ambientato nel 1913, la ferrovia sta raggiungendo gli estremi confini verso il Messico, iniziano a circolare le automobili, ci sono armi fuori ordinanza per un classico western. L’avanzare inarrestabile del progresso spinge questa storia di banditi verso il sud, nel Messico devastato da rivoluzioni e controrivoluzioni. Più che di razzismo antimessicano si potrebbe incolpare il film di apologia mitologica, con qualche licenza al luogo comune.

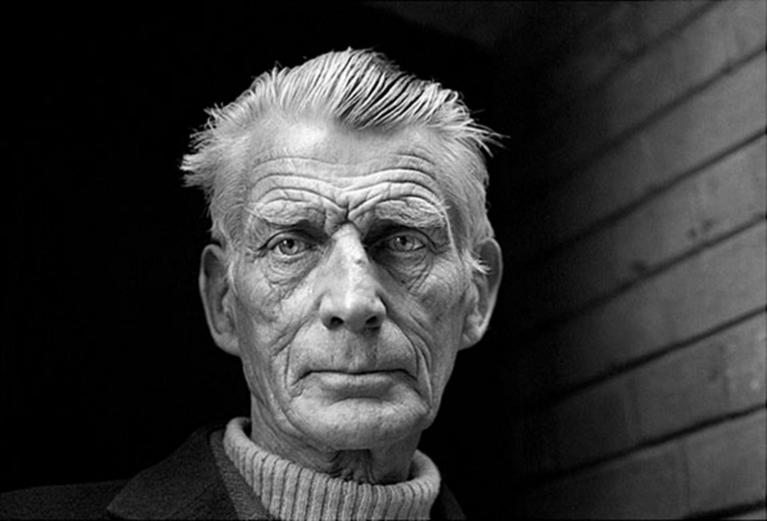

Sam Peckinpah sul set.

Ritornando solo per un attimo agli anni della sua prima uscita trascrivo un mio ricordo personale: The Wild Bunch, già negli anni ’70 e prima delle proteste settantasettine, era film di culto tra estremisti di sinistra, in particolare nei vari (si chiamavano così) Servizi d’ordine. Ci sarebbe da riflettere su questa categoria allora diffusa e popolare (“il mio ragazzo è prima fila del servizio d’ordine…”) ma qui ci interessa soltanto perché in sintonia con il tema vero del film: la violenza. Il sangue sgorga a fiumi, in The Wild Bunch. Ricordo che da ragazzini uscendo dal cinema contavamo i morti ammazzati. Peckinpah annuncia la morte sin dai titoli di testa. Con una morte insolita: quella di un temuto predatore. Uno scorpione viene sbranato dalle formiche. Un divertimento per i bambini straccioni che appariranno in quasi tutte le sequenze, sfondo costante di un mondo miserabile, ai confini estremi da tutto, sprofondati da sempre nel caos.

Le immagini dei titoli di testa si trasformano all’improvviso in un fermo immagine “disegnato”, in stile fumetto. E questa è la prima chiave interpretativa del film, una vera dichiarazione di poetica, si sarebbe detto una volta. Lo spettatore viene catapultato indietro nel tempo, torna ad essere l’adolescente senza barba che divorava Tex Willer e sta al gioco. Ogni enormità è lecita. Se al mondo non c’è altro che male allora l’unico valore è quello dell’essere insieme. La banda si riassume in due facce, o meglio in due icone: William Holden e Ernest Borgnine. Che trasmettono la sensazione di divertirsi come matti nel gioco degli estremi inventato da Peckinpah. La violenza e la morte sono subito ovunque. La cittadina di frontiera è squallida quanto basta. La mobilitazione delle vecchine, con i canti dell’Esercito della Salvezza, ci dice tutto del tasso alcolico generale.

“Chi si muove è morto” è la prima battuta di Pike/Holden. La rapina è una trappola, e naturalmente scoppia una prima carneficina. Tutti sparano a tutti, travolgendo donne e bambini. Si spara per un buon quarto d’ora. Un’inquadratura per colpo, centinaia di inquadrature, una giostra di colpi, un massacro. I cacciatori di taglie, che dovrebbero rappresentare la legge, sono in realtà più farabutti dei banditi e noi facciamo il tifo per la Banda. I bambini bruciano le formiche divoratrici, ridono. Sangue e morte dovunque. Quel che resta della banda si allontana.

È il concetto di “Bunch” il cuore emotivo del film. Selvaggi ma pur sempre Banda, Mucchio, Branco. Chi prende sottogamba i fenomeni giovanili contemporanei dovrebbe riconsiderare la forza implicita nel concetto di “Bunch”. L’unico uomo di qualche spessore tra i cacciatori di taglie è infatti un ex membro del Mucchio: tema che tornerà con prepotenza in Pat Garrett e Billy Kid. Dopo la strage, gli sciacalli scendono dai tetti e si litigano le taglie da riscuotere.

Lontano, quel che resta della banda, fa i conti con le batoste prese. Sta per scoppiare una lite. “Se non sappiamo stare insieme siamo peggio degli animali” dice Pike. E all’improvviso si ride, la banda è riunita. Il capo è sempre più dolorante per una sua antica ferita e qualcuno già lo mette alla prova, ma Pike è un comandante naturale, forte e misterioso come si conviene. Molti di loro sono morti nella sparatoria ma la morte è parte del gioco e merita poche parole. Resta sempre la Banda. “Adesso vado a prendere il diavolo per la coda” sono le ultime parole di uno di loro, sforacchiato da decine di colpi. Fuggono verso il vicino Messico e si immergono in un mondo che è la loro stessa materia. Anarchia, alcol, feste, orge, massacri, miseria. Hanno soltanto due modalità: o sono rapinatori e assassini o si divertono come matti nelle ammucchiate, sparando alle botti di vino par fare una bella doccia con le ragazze. I bambini assistono sempre, sin da neonati, vengono anche allattati per strada. Non ci sono spazi riservati, tutti vedono tutto.

Appare la sbirraglia del solito dittatore locale, il superfumettistico Mapache, interpretato da Emilio Fernández. Nemico di Pancho Villa e si direbbe del popolo in generale. Mentre la Banda si dissolve nella popolazione minuta del villaggio, l’accordo che raggiungono con il potere del ridicolo generale non è autentico. Di ogni potere è giusto diffidare. Inizia il gioco del più furbo. Ma il più furbo è sempre Pike: “È il migliore”, dicono di lui i suoi nemici. Anche la sua forza è espressione della banda, non potrebbe prescinderne. I valori sono enunciati chiaramente: “Abbiamo cominciato insieme e insieme finiremo”. Sono delle belve, certo, ma nascondono una follia particolare, un’inquietudine, un passato.

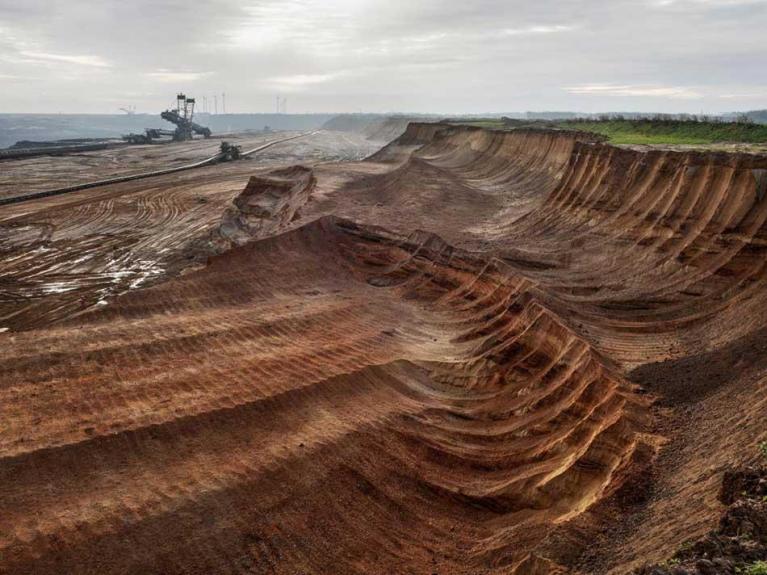

Come in un fumetto partono dei rudimentali flashback su Pike, che quasi si trasforma in eroe romantico. Sì, c’era una fanciulla, assai graziosa peraltro, ma sposata: così Pike ha rimediato la fastidiosa cicatrice che lo tormenta. Insomma, il segreto di Pike è una banale, truculenta storia di corna. Ma non c’è soltanto il fumetto: nel film confluisce anche la grande letteratura western, una letteratura che arriva sino a Cormac McCarthy, e a questo genere alto è giusto che il film appartenga. Su una sceneggiatura di genere, ridotta all’osso, si innesta con straordinaria bravura il valore aggiunto del Peckinpah più visionario. Restano molte immagini negli occhi, cavalli e cavalieri che rotolano in una duna di sabbia, per esempio. Una scena stupenda. L’intero film è un trionfo Panavision. Il montaggio a tratti si mostra quasi con ingenuità narrativa, ma poi sembra farsi da parte e si trasforma in frenesia visiva, in musica, in allucinazioni.

I set di guerra sono sostanzialmente tre: il secondo è un assalto al treno. Come sorride Dutch/ Borgnine quando spiana il Whinchester davanti ai soldati: sembra il suo solito accattivante sorriso ma non lo è, avverte il suo interlocutore che sta per sparargli in bocca. È soltanto un anticipo del finale addirittura esplosivo: lo scontro aperto nel villaggio messicano, che finirà in macerie. I cattivi, che sin dall’inizio abbiamo cominciato a considerare i buoni della storia, si trasformano addirittura in eroi. Anche se sono in pochi, il “Wild Bunch” torna in azione contro un esercito intero, con il sorriso sulle labbra. Il movente non è il denaro, ma la vendetta. Mapache ha torturato e ucciso uno di loro. Non importa come andrà a finire, non importa se saranno tutti sterminati dopo aver ammazzato decine, forse centinaia di nemici. Dopo il passaggio dell’Apocalisse, sul villaggio ormai distrutto scendono gli sciacalli pronti a riscuotere le taglie.

Sembra tutto finito. Ma in questo film anche la redenzione è a rovescio: alla fine è il traditore diventato capo dei cacciatori di taglie a scegliere di nuovo la banda. Perché la banda vince sempre. Quelli che erano soltanto figure secondarie hanno preso il posto di Pike e degli altri morti: Pike non c’è più, ma il suo mito vive ancora nel Mucchio.