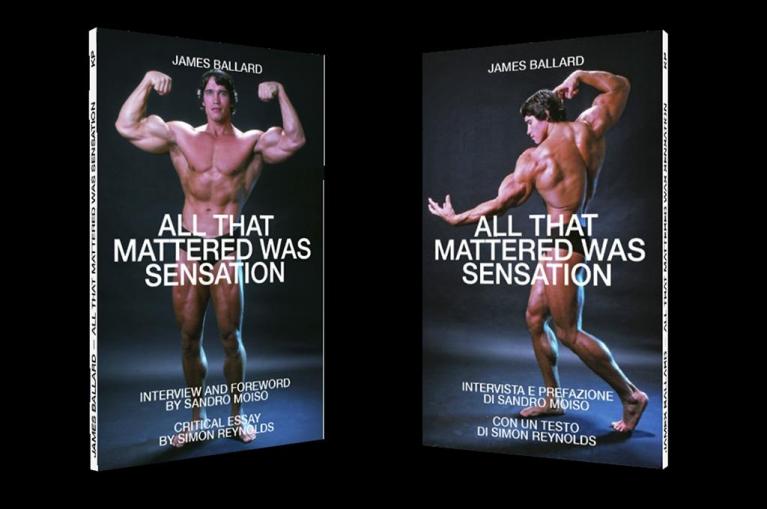

“J. G. Ballard è uno dei pochi scrittori di fiction del ventesimo secolo dall’immaginazione così singolare da aver ricevuto un suffisso in inglese: in -esque o -ian, come nel caso di “Kafkesque” e “Dickensian””, scrive Simon Reynolds nel saggio che accompagna la traduzione inedita della video intervista All that mattered was a sensation che il grande scrittore inglese ha concesso a Sandro Moiso nel 1992, ora pubblicata in un’edizione bilingue corredata da un apparato iconografico e da una bella introduzione dello stesso Moiso, a cura di Francesco D’Abbraccio e Andrea Facchetti, per le edizioni Krisis. “Per alcuni lettori Ballard ha saputo imporre il suo modo di vedere tra i nostri occhi e il mondo”, tanto che è impossibile non pensare alla sua opera di fronte a eventi catastrofici, esplosioni di violenza, sesso traumatico, celebrità assassinate, comunità isolate che implodono, periferie degradate, grandi strutture stradali che sembrano ecosistemi autonomi ecc., che ritroviamo un po’ ovunque nella realtà degli ultimi decenni, dove le più cupe distopie del grande scrittore inglese, che apparivano solo estremizzazioni di aspetti appena accennati della società a lui (tra il 1960 e il 2000), sembrano essersi puntualmente realizzate, talvolta andando persino oltre la sua immaginazione.

Reynolds, riprendendo e commentando alcuni spunti dell’intervista, districa e ricollega in una fitta maglia questi caratteri tra di loro e, in modo illuminante, ad aspetti della società e della cultura inglese fino ai nostri giorni, dalla politica alle nuove consuetudini, dall’urbanistica alla musica, con una scrittura tanto chiara quanto acuta.

Il saggista definisce giustamente Ballard “un macchinario che produce paesaggi e scenari che aleggiano negli occhi della mente del lettore”, ed era abbastanza prevedibile che uno scrittore dotato di una tale forza visionaria, e anche predittiva, trovasse chi, reale o immaginario, nel proprio disorientamento nei confronti della realtà e di se stesso, ne facesse al contempo un’ossessione e il vademecum più attendibile per interpretare anche gli aspetti meno categorizzabili di un presente violento, caotico e incomprensibile. Tanto più che stiamo “vivendo in un istante perpetuo” come dice Ballard nell’intervista a Moiso citata: “la percezione del presente si è ampliata”, in esso “sono inclusi pezzi del passato e pezzi del futuro”, ma il futuro è sparito dall’orizzonte, chiusi in un mondo in cui “il cambiamento più grande è stato [proprio] la morte del futuro”.

È ciò che accade al narratore di Ballardismo applicato (Nero, 2019, p. 405), che ricalca in parte il suo autore, l’australiano Simon Sellars, e il suo curriculum esistenziale e artistico, sfociato soprattutto nel sito Ballardian, che è una miniera per chi si interessa dello scrittore inglese e costituisce anche un incunabolo di questo libro di difficile catalogazione. Anche se “romanzo”, denominazione così accogliente e malleabile a seconda dei tempi, va comunque benissimo per questo apparente coacervo (ma congegnato con grande accuratezza) che accoglie un bildungsroman non proprio esemplare e riuscito, avventure on the road, cronache di vario tipo, appunti di lettura, citazioni pure o con commenti alquanto spregiudicati (e interessanti), riassunti di saggi romanzi racconti e film, articoli di attualità, mitologie urbane, pubblicità, musica, programmi televisivi, descrizioni di luoghi e costumi esotici, periferie, gruppi umani, comportamenti in genere piuttosto aggressivi di gente di singolare ospitalità, come peraltro dimostrano le leggi sull’immigrazione di quella tanto, e tanto stranamente, appetita nazione, che non solo non hanno nulla da invidiare alle nostre ma da cui potremmo addirittura, ballardianamente, imparare. Il peggio è facilissimo da imitare.

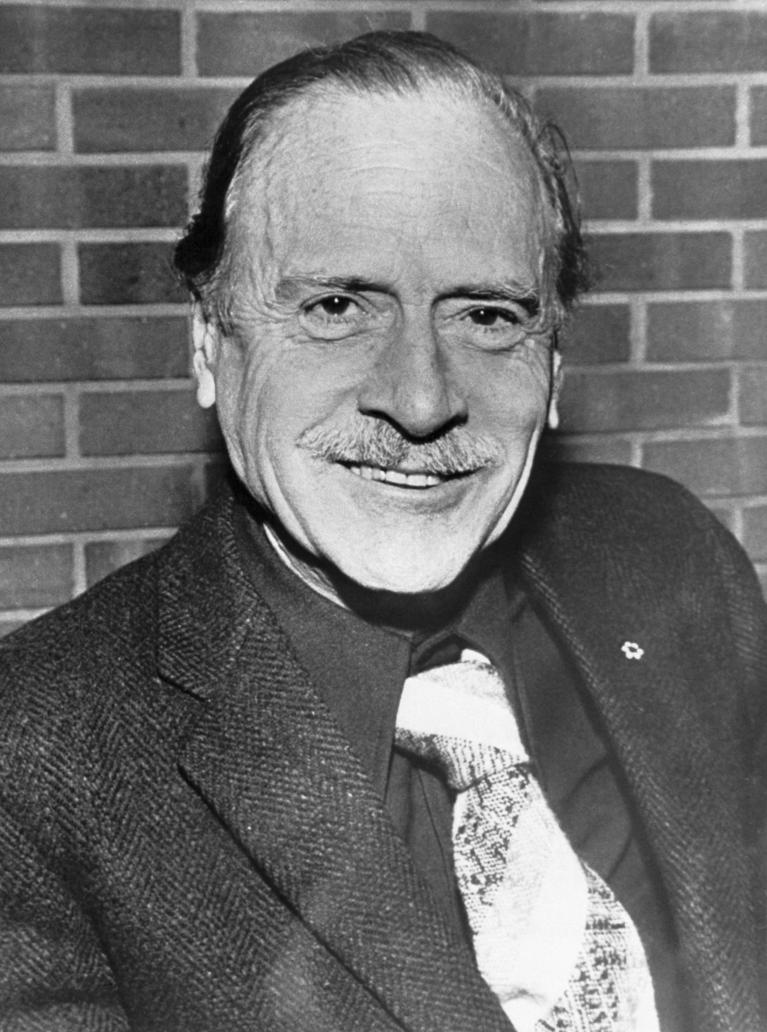

Simon Sellars.

Oggetto di letture giovanili compulsive del narratore, e poi di studi universitari e di un master mai portato a termine, Ballard è il filo conduttore, anche quando non appare, di tutto il volume, come un virus o una sostanza che genera visioni nel più ampio spettro del termine, incluse quelle di alieni e di spettri veri e propri, forse importati in Australia dagli inglesi e che poi lì hanno trovato un humus molto fertile, forse per incroci, ma solo immaginari, con il mondo del sogno degli autoctoni, che da questo libro sono peò assenti.

Il protagonista è un “adulto problematico e spiantato” … “totalmente incapace di ricevere amore. … un orologio spento, un pesce morto”, come gli dice prima di lasciarlo un’amica che resterà per tutto il libro il suo maggiore rimpianto (gli spiantati sensibili, sensibili quanto a sé intendo, ne hanno parecchi). Ha spiccate tendenze all’autodistruzione, a volte consapevoli ma non per questo seriamente contrastate. Non manca di talento e intelligenza, ma tutta la sua vita è costellata di fallimenti, pressoché sempre e in ogni settore. Ne deriva una paranoia a tutto campo, alimentata, e più ancora alimentatrice, dalle visioni che una personalità già disturbata di suo è incline a produrre, a maggior ragione se accompagnata da una pluralistica e assidua scelta di sostanze solide e liquide particolarmente efficaci, a cui a un certo punto vanno anche ad aggiungersi le pasticche prescritte dagli psichiatri, e largamente disponibili sul mercato (quelle con la colomba impressa che appare anche sulla copertina), che dovrebbero invece ridurre, o quantomeno contenere, la sua variegata psicopatologia.

Spinto dalla propria inquietudine e dagli studi ballardiani, il protagonista intraprende viaggi nella sua patria e fuori alla ricerca non sa nemmeno lui di che cosa, a dispetto di tutte le teorie che può costruirci sopra.

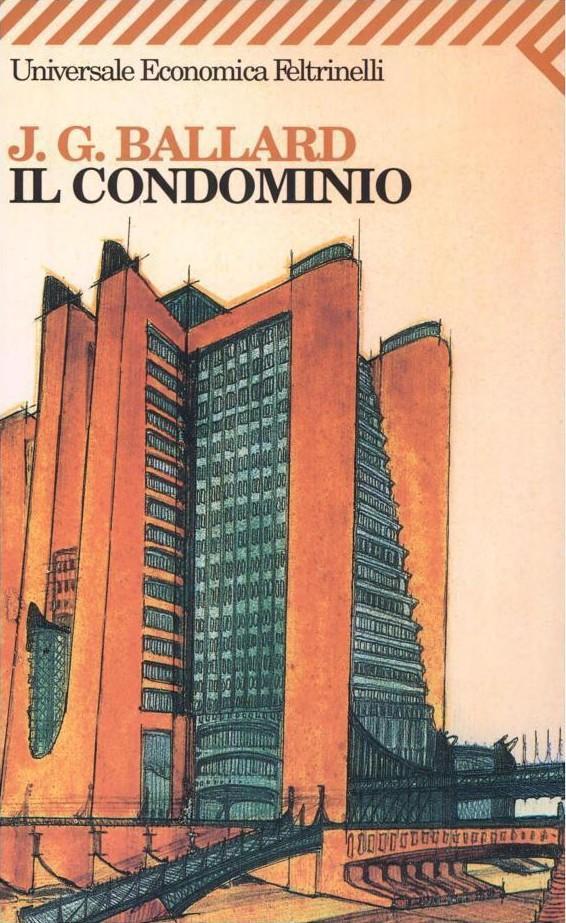

Viaggi in cui ha modo di vivere molte esperienze di cui però non viene a capo, da avvistamenti UFO, incluso un presunto sequestro, alla persecuzione da parte di orde di ragazzini in ogni posto in cui si reca per convegni o per scrivere delle guide “Rough Planet”, di cui per un certo periodo vive e che sono un’occasione per dispiegare su tutto il pianeta la rete delle sue ossessioni. Ogni cosa trova il suo riscontro, e la sua illuminazione, in un passaggio, un’allusione, una citazione, un’implicazione delle opere di Ballard, si tratti di tendenze sociali, di mass-media, e persino di architettura, come quando usa Super-Cannes e Il condominio per leggere il quartiere creato da Piet Blom a Rotterdam, con analisi in più di un caso originali che molto contribuiscono alla bellezza e ricchezza del libro. Certo bisogna passare sopra, a volte, a qualche sovraccarico stilistico, a metafore e immagini forzate che a forza di tirarle si sfilacciano e magari si rompono, a qualche cliché dell’immaginario della science-fiction e dell’emarginazione ecc. (“muri disintegrati … che collassavano gli uni sugli altri provocando un’esplosione di antimateria che faceva franare le strutture dello spaziotempo”: cose così…). Eppure bisogna accettare queste forzature senza troppa puzza al naso, perché fanno parte da un lato dei momenti di schietto delirio, che come è noto gli stereotipi si nutrono, e sono riflessi degli automatismi che l’universo ballardiano sempre incombente scatena dall’altro, tra il critico, l’allucinatorio e il mimetico. Non tutto è delirio di interpretazione, in ogni caso. A parte che il delirio ha una sua bellezza e ricchezza (e potenza, per quanto non sia consigliabile su larga scala).

La realtà mostra il suo aspetto nascosto, l’inedito e l’incomprensibile trovano un senso, per quanto spesso perturbante. Niente di significativo del recente passato, del presente, come anche del futuro prossimo (reale o inverato a posteriori) resta inevaso. Niente tranne ciò che quelle stesse illuminazioni nascondono, reso invisibile dal loro grande bagliore o cancellato dall’ombra che producono. La realtà, più che essere spiegata dall’interpretazione, conferma la pre-visione. L’opera di Ballard, insomma, offre al narratore, come un oroscopo minuzioso e crudele, una visuale su ciò che gli e ci spetta a breve termine, poco consolante, anche nei suoi protagonisti non disgiunta da forza e coerenza.

“Ci saranno delle improvvise esplosioni di eventi politici, o culturali, epidemie, o forse serial killer, o qualsiasi cosa che squarcerà la superficie di tutta questa periferia. Ci sarà questa strana combinazione di noia e frenesia”, rivolte della classe media, nuove forme di fascismo, dice ancora Ballard nell’intervista citata.

E la violenza è una delle cifre anche del libro di Sellars. Il protagonista infatti incontra sempre gente incazzata, ubriachi, drogati, bikers in cerca di rissa (ovviamente), automobilisti che investono ciclisti senza ragione, per disprezzo e divertimento, attori e uomini pubblici che invitano a farlo, a liberarsi di questi insetti su due ruote, e ragazzi che li prendono in parola, gente ostile senza ragioni, aggressiva a tutto tondo e propensa alla brutalità, anche se viene il sospetto che a volte sia lui stesso a estrarre il peggio dagli altri non curandosi di celare o attenuare il peggio di sé, provocandoli con il suo comportamento o le sue parole, ovvero con il suo semplice lì dov’è e essere quel che è, che a volte basta e avanza. Comunque sia L’Australia che viene descritta appare come un posto orrendo abitato da gente orrenda. Non è il solo luogo che sfoggia queste commendevoli qualità, ma supera gli altri di gran lunga. Spazi selvaggi, detriti, masserizie e rifiuti gettati ovunque, dove capita capita, edifici abbandonati, terreni vaghi che si espandono sempre di più tra capannoni fabbriche e grandi magazzini cadenti, dove l’unico spazio vivibile per la maggior parte della gente sono gli abitacoli di macchine, truck, pick-up, camion e autotreni corazzati, l’unica casa la rete stradale o le piste che si perdono nello spazio aperto, “territorio di suprema, mitologica violenza” dove l’eroe ideale è Mad Max. Sono gli spazi di confine che Ballard chiamava “Edgelands”: “scarti del centro”, dice Philip, un amico (si fa per dire), del protagonista, “che trasforma in deiezione tutto ciò che non riesce a comprendere, tutto ciò che vede come una minaccia”; “luoghi in cui il futuro è sempre sul punto di accadere”, minaccioso, deprimente e euforico di volta in volta, o allo stesso tempo, quasi sempre pericoloso, “una giungla di interfacce” che sono però ciò che interessa e attrae, e si direbbe calamita, il narratore.

I personaggi che questi incontra sono strani (come Philip), e ancor più strani, o orribili, se all’apparenza “normali” (come gli accademici e gli stessi specialisti di Ballard che a mummia accademica lo hanno ridotto, come a neutralizzarne la visionarietà provocatoria e più reale del reale, vera di una verità ancora a venire); o oppure solo strambi e curiosi, come il giapponese telepatico capace di convocare a sé gli Ufo, che sembra pure capirlo e dargli persino consigli ragionevoli (a meno che non sia uno dei suoi allucinati doppelgänger): tutti però che, in modo conforme alla personalità che il narratore traccia di se stesso, incidono solo per quanto sanno inserirsi nel suo mondo altrettanto balengo e confermarlo. È lui infatti il fulcro e l’orizzonte di tutta la narrazione, gli altri personaggi hanno pochissimo spazio, sono figurine più che figure. Persino quella della donna amata, Catherine, che lo scrittore non nega al suo protagonista (l’amore non si nega a nessuno, tanto meno al lettore, meglio se infelice, effetto dell’inconcludenza), e compare solo in pochi passaggi, il più lungo dei quali è un sogno. Cosa che fa pensare, al di là della sua prevedibilità. Si tratta di un procedimento meditato però, un mostrare la figura indispensabile a ogni storia per poi sottrarla al lettore e alla storia stessa e usarla solo per qualificare il narratore e porlo davanti alla propria scempiaggine e inanità a dispetto della sua innegabile intelligenza, o forse a causa di essa; per marcare con maggior forza le “esperienze di distacco” che costellano le sue relazioni con luoghi, cose e soprattutto persone, e ne costituiscono una delle ricorrenze principali assieme alla regola ballardiana del rovesciamento di ogni cosa nel suo contrario, del “bianco [che] diventa nero”. Che però raramente si rovescia a sua volta diventando di nuovo bianco. Il bianco è ciò che esiste, è sorgivo, in divenire; il nero definitivo.

Tutto viene visto, e in parte anche raccontato, con i sensi alterati, da punti di vista depressi o sovreccitati, siano droghe, psicofarmaci, alcol, o solo memorie e letture. Anche la sua vita sembra muoversi sempre in spazi marginali, mappati in modo incerto, dove ciò che accade magari non è lì, ma solo limitrofo, a venire; dove il sonno succede e lascia spazio all’allucinazione, la stanchezza alla paura, l’agitazione all’allarme e questo alla paranoia. E nondimeno l’effetto è spesso, per lui, solo la noia pura e semplice. I contorni [sono] labili e sfuggenti”, la “mente [è] stremata dal dolore”, preda di uno stato “apocalittico e spaventato, perennemente all’erta”, che se non è “euforico” è depresso, che è lo stesso. La normalità (se mai esiste da qualche parte), la calma, la lucidità, non si dice la serenità e il benessere, non hanno nessun ruolo, sembrano, loro sì, un racconto di fantascienza.

In un’intervista Ballard ha detto che il suo eroe tipico “si ritrova a raccogliere una sorta di crisi esterna” e radicale, che passa per catastrofi e situazioni estreme in genere, che egli accetta e assume invece di fuggirle, ma “questa crisi gli consent[e] di scoprire la sua vera identità”, cosa che invece in Sellars non avviene: anzi, nel suo libro è tutto un precipitare del protagonista nella confusione di piani e di luoghi, letterario e psicologico, di finzione e di realtà, fino alla dissoluzione e alla perdita dell’identità, all’autoannientamento. Quando qualcuno cerca di fermarlo, per lui è un sollievo. La prova che ci si preoccupa, sia pure professionalmente (psichiatri) o con altre mire (tutor, amici), di lui; ma non serve a niente. La libido (auto)destruendi permane e, dopo una pausa, riprende e si aggrava. “Come se la [sua] mente avesse deviato verso una fascinazione che un tempo aveva l’aspetto dell’orrore”. Non c’è guarigione. E tanto meno redenzione. Peraltro nemmeno cercata.

Che poi tutto ciò sia la premessa di una rinascita diversa, una palingenesi necessaria in questi tempi (pre)apocalittici, non è detto e nemmeno suggerito. A meno che questa premessa, o la sua preparazione, non sia, per l’autore, il suo stesso libro. La storia che egli racconta infatti, il fatto stesso di raccontarla, e che a farlo sia un narratore intento a ricostruisce la propria biografia, con tutte quelle scorie che nella raccolta differenziata sono destinate al secco apparentemente non riciclabile, pronte per l’inceneritore, non potrebbe essere proprio la prova che essa sia in qualche misura avvenuta? Senza ripescare il santino consunto della scrittura che salva e redime, un segno di cambiamento lo è di sicuro. L’organizzazione di un materiale caotico in uno spazio concluso e ben delimitato (un libro), costituisce già un’esperienza, per quanto non bell’e confezionata in tante piccole dosi pronte all’uso per ogni occasione, bensì in un insieme da risistemare e applicare alle circostanze dalla vita e della mente di ogni lettore, in modo inedito e magari spiazzante, come fa Sellars con Ballard, e come dovrebbe fare ogni lettore con ogni libro che valga qualcosa, come appunto quello di cui termino qui di parlare.