Cento anni fa, il 20 gennaio 1920, nasceva a Rimini Federico Fellini. Lontano dalle celebrazioni, su doppiozero vogliamo raccontare un regista-antropologo che ha saputo penetrare come pochi altri l’identità (politica, storica, sessuale) italiana. Uno sguardo critico e al tempo stesso curioso, da “osservatore partecipante”, che si affianca a quello di tanti altri intellettuali e artisti (da Leopardi a Gramsci, da Salvemini a Bollati) che negli ultimi due secoli hanno cercato di spiegare quello strano oggetto chiamato Italia.

Abbiamo voluto raccontare Fellini attraverso i personaggi e i luoghi dei suoi film: dallo Sceicco Bianco a Casanova, da Gelsomina a Cabiria, da Sordi a Mastroianni, dalla Roma antica a quella contemporanea, passando ovviamente per la provincia profonda durante il Ventennio fascista. Una sorta di “album delle figurine” per aprire nuovi sguardi su un cineasta forse più amato (e odiato) che realmente studiato. Per questo abbiamo deciso di aprire l’album con un intervento del nostro collaboratore Alessandro Carrera, che, con il suo recente Fellini’s Eternal Rome: Paganism and Christianity in Federico Fellini’s Films (Bloomsbury 2019), ha fornito un originale contribuito ai più recenti studi sul regista.

Che Roma, per Fellini, sia stata una metafora del corpo materno (sua madre era romana) non è certo una novità. Nel 1965, in un'intervista al “New Yorker”, raccontò il suo arrivo a Roma da diciassettenne come la sensazione di essere finalmente a casa. Roma non era una città, era il suo appartamento privato, le strade erano corridoi. Roma è ancora la madre, aggiunse Fellini, Roma ti protegge.

Non c'è dubbio che Fellini abbia sempre considerato Roma come una preda da sedurre e dalla quale essere sedotti. Rossellini (nessuno era più romano di lui), piuttosto irritato del successo del suo ex assistente, dichiarò che La dolce vita era il film di un provinciale. Orson Welles fece notare che il provincialismo di Fellini era una delle ragioni del suo fascino. Senza sentirsi offeso, Fellini ribatté che ogni artista è un provinciale in viaggio tra la realtà fisica e la realtà metafisica, rispetto alla quale siamo tutti provinciali. In una delle sue conversazioni con Charlotte Chandler, Fellini fa capire che Roma è una città tanto “eterna” quanto “interna”, un appartamento ma anche una stazione di transito, una sosta tra due tappe che può durare un’intera vita. Voleva mettere i puntini sulle i solo davanti all’accusa di essere un decadente. Nelle varie interviste contemporanee all’uscita del Fellini-Satyricon affermò con forza che la decadenza non era la morte di una civiltà ma anzi il segno di una nuova vita che stava per nascere.

Era stato Pasolini a rintracciare in Fellini un decadentismo specificamente italiano e cattolico, ma in Fellini mancano due tratti chiave del decadentismo cattolico, l'estetizzazione del peccato e l’eroticizzazione della salvezza. Fellini stesso dichiarò all'epoca di La dolce vita che nel film aleggiava lo spirito di Giovenale. Interpretazione curiosa: ignorava l'aspetto sarcastico-risentito del verso di Giovenale per concentrarsi invece su quella che per Fellini era una satira sempre trasfigurata dal volto gioioso della vita. Anche in un paesaggio di rovine, aggiunse Fellini, la luce che lo rischiara è magnifica, festosa, dorata. Afferma, nonostante tutto, che la vita è dolce.

Fellini è decadente come è moralista, realista come è onirico. In un suo breve intervento sull’incompiuto Don Chisciotte di Orson Welles, Giorgio Agamben si è chiesto fino a che punto dobbiamo prendere sul serio le nostre immaginazioni. La risposta implicita di Fellini è che l’artista che prende sul serio le sue immaginazioni fa del realismo. Da qui nasce Roma come città interna, perché solo la città interna ci dà accesso al Reale di se stessa. A Roma, i personaggi di Fellini sono sempre in viaggio attraverso gli intestini di un grande corpo. All'inizio di La dolce vita, Maddalena e Marcello si fanno portare da una prostituta in un appartamento inondato d’acqua, in una strada che ha il nome fin troppo rivelatore di Via dei Cessati Spiriti. Come sacerdotesse di un culto antico, Maddalena e la prostituta guidano la discesa di Marcello nelle umide interiora del corpo materno della città. Nella notte che passa tra quelle acque primordiali, Marcello penetra nel godimento incestuoso che è Roma, e da quell’abbraccio non sarà più capace di liberarsi; nessuna donna che incontrerà sarà così forte da spezzare quell'incantesimo.

Se l'appartamento della prostituta è una pozza immobile nel tempo, il Colosseo (un’ossessione per i non romani, e dunque per Fellini) al contrario è un vortice dove l’intera città potrebbe scomparire. Toby Dammit, protagonista dell’omonimo episodio del 1967, avrà la testa mozzata grazie a un trucco del diavolo, ma non è il diavolo a uccidere Toby, è il labirinto che Roma è diventata. La città che Fellini esplora in Lo sceicco bianco, Il bidone, Le notti di Cabiria, La dolce vita, Toby Dammit e Roma, si stava ampliando più rapidamente di come mai le era accaduto. Tra il 1961 e il 1971 Roma crebbe del 27%. Non c'era urbanista, architetto, giornalista o scrittore che non denunciasse ogni giorno il disordine caotico, gli ingorghi del traffico, la perdita d’identità di una città rimpiazzata da una metropoli per quei tempi mostruosa. Il piano regolatore approvato nel 1962 (il precedente, a firma di Mussolini, era del 1931) non fu mai completamente realizzato. Gli edifici più o meno abusivi che spuntavano intorno al vecchio perimetro delle Mura Aureliane raggiunsero infine il Grande Raccordo Anulare, realizzato fra il 1952 e il 1970, creando così una terza città, oltre al centro storico e all'immediata periferia. La Roma della Dolce vitaè una città amabilmente asincronica, perfino pastorale, in cui l'automobile americana che porta al suo albergo una diva di Hollywood può ancora essere fermata da un gregge di pecore. Sette anni dopo, in Toby Dammit, veniamo invece precipitati nel post-boom economico di una mutazione rapidissima, una città abitata da una popolazione che non sa di vivere in un labirinto senza uscita e comunque non ha desiderio di uscirne (ne ritroveremo una versione ancora più degradata in Ginger e Fred del 1986).

Il viaggio di Toby Dammit dall'aeroporto di Fiumicino al Colosseo è una cartella clinica sui mutamenti che la città ha attraversato. Anche se molti dettagli sono ricostruiti in studio, il montaggio non segue le curve sinuose che sono tipiche di Fellini. Abbiamo invece una frenetica serie di inquadrature, in una spirale che tende verso il buco aperto del Colosseo, vero blocco libidinale dell’intera città, come se i mezzi di trasporto stessero eternamente circolando intorno a una gigantesca cloaca senza avere la possibilità di caderci e scomparire.

Fellini non tratta mai Roma come se fosse la capitale d’Italia; dai suoi film non abbiamo mai l’impressione che esista una connessione vitale tra Roma e il resto della nazione. I suoi personaggi partono per Roma come se andassero in un altro paese, è come se Roma potesse esistere senza l'Italia e l'Italia senza Roma, che poi, come la descrive Fellini, è una città plebea, di sottoproletari, prostitute, aristocratici decadenti e preti sempre frettolosi. La gente lavora nel mondo dello spettacolo, nei media, o non lavora affatto. Gli intellettuali della Dolce vita radunati nel salotto di Steiner sono caricature, il proprietario della casa di Fregene dove si tiene l’orgia finale della Dolce vita parla furtivamente di avvocati e incontri ministeriali con il tono di un losco palazzinaro. Intellettuali degni di questo nome, persone che gestiscono un vero potere, imprenditori spregiudicati ma anche coraggiosi, seri membri del clero, semplicemente non ci sono. La Roma di Pasolini è ancora più selettiva, ma per scelta dichiarata. Fellini invece ci vuole convincere che Roma è un gran circo abitato da giocolieri e pagliacci, anche quando i pagliacci fanno paura. La sfilata di moda ecclesiastica in Roma raggiunge il suo culmine quando i presenti vanno in estasi davanti a un simulacro di Pio XII, il vero Sceicco Bianco, il papa che fu l’ultimo vero rappresentante dell’“aristocrazia nera”.

La strana verità che Fellini ci mostra è che Roma è un’entità autonoma Altre città hanno avuto il ruolo di capitale morale o culturale del Paese, non l'hanno mai lasciato volentieri a Roma, e appena possono se lo riprendono. Roma è il “ventre” d'Italia (Napoli fa caso a sé, è il ventre di se stessa), e il giudizio che Fellini dà sulla città dopo il completamento di Romaè tanto partecipe quanto spietato:

Giacché Roma è una madre, ed è la madre ideale, perché indifferente… Ti accoglie quando vieni, ti lascia andare quando vai, come il tribunale di Kafka… Con il suo pancione placentale e il suo aspetto materno evita la nevrosi ma impedisce anche uno sviluppo… Qui non ci sono nevrotici ma nemmeno adulti… Questa cancellazione della realtà… nasce forse dal fatto che [il romano] ha qualcosa da temere o dal papa o dalla gendarmeria o dai nobili… si rinchiude in un cerchio gastrosessuale… Roma è abitata da un ignorante che non vuole essere disturbato… un ignorante che vuol bene alla famiglia… Un grottesco bambinone che ha la soddisfazione di essere continuamente sculacciato dal papa.

Fellini descrive una popolazione che vive in uno stato d’inesplicabile, masochistica servitù. Se il suo giudizio pare eccessivo, dobbiamo almeno confrontarlo con quello di Giacomo Leopardi, altro illustre provinciale, per capire le radici di questa psicologia della sconfitta compiaciuta:

Roma, la prima e più potente città che sia stata al mondo, è stata anche l’unica destinata e quasi condannata a ubbidire a signori stranieri regolarmente, e non per conquista né per alcuno accidente straordinario. Ciò negli antichi tempi… e ciò di nuovo ne’ moderni sotto i Papi (moltissimi dei quali non furono italiani)… Così la prima città del mondo… pare per una strana contraddizione e capriccio della fortuna essere stata… condannata a differenza di tutte le altre ad una legittima e pacifica e non cruenta schiavitù, e quasi conquista. (Zibaldone, Bologna, 1 Dec. 1825)

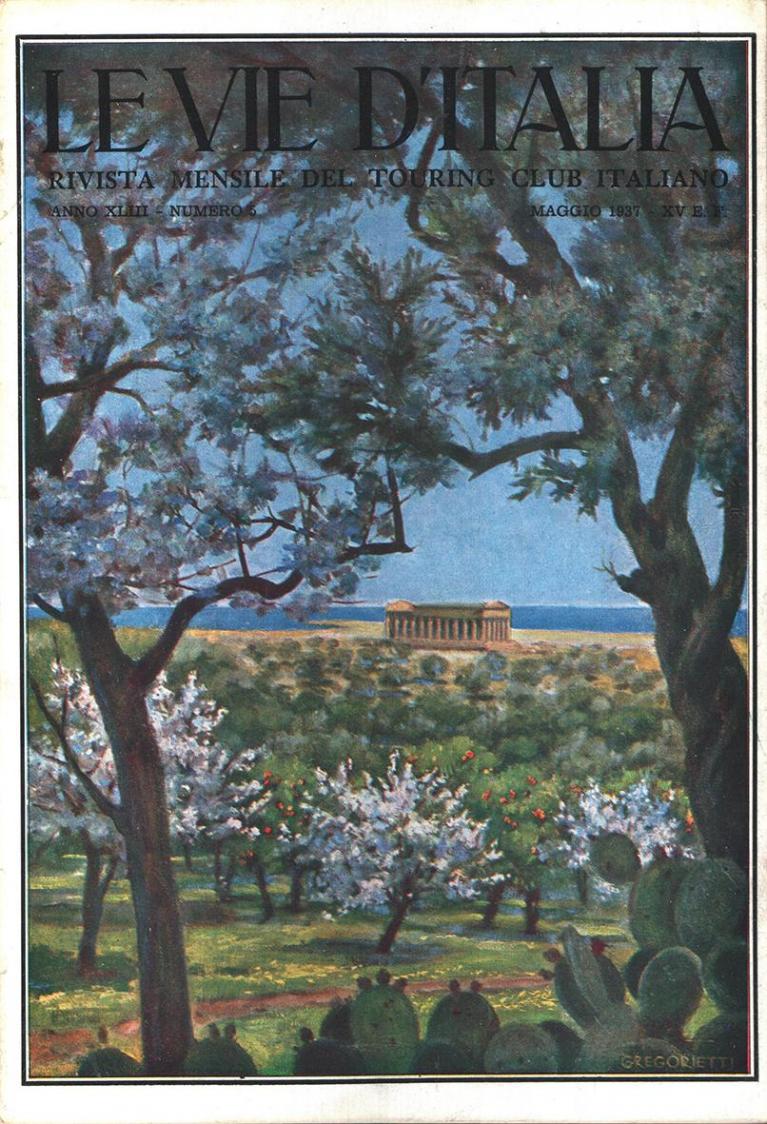

Venuto a Roma per sfuggire l'atmosfera soffocante di Recanati, Leopardi rimase deluso dalla città come dai suoi abitanti. Ma Fellini, caustico con i romani, non lo è mai stato con la città. A volte una strada familiare gli appariva in un colore sconosciuto, altre volte una brezza delicata gli faceva alzare lo sguardo e vedere vecchie case come non le aveva mai viste prima, stagliate contro l'azzurro del cielo. Sentiva un’eco musicale, una vibrazione, una sorta di immobilità africana, una differente consapevolezza del tempo, priva di angoscia, e quando questo incanto lo afferrava tutti i giudizi negativi sulla città sparivano, restava solo la sensazione di avere la fortuna di poterci vivere.

Due momenti di Roma sono altrettanto cruciali della sfilata di moda ecclesiastica: la scoperta della casa sepolta durante lo scavo della metropolitana e la corsa finale dei motociclisti senza volto che conquistano la città per poi abbandonarla, scomparendo verso Ostia e il mare. Entrambe le scene richiederebbero una lunga analisi. Prima che gli operai della metropolitana raggiungano la casa sepolta, però, un ingegnere informa che i primi progetti della metropolitana di Roma risalgono addirittura al 1871, quando la città divenne capitale. Il montaggio che alterna il tunnel mentre viene scavato e i 110 km di documenti sepolti nell’Archivio di Stato dura solo poche inquadrature, ma raggiunge l'obiettivo. Nei suoi diari di sceneggiatura, Bernardino Zapponi osserva che l’Archivio di Stato è il cimitero dei segreti del paese. Vi si può trovare di tutto, dal pettegolezzo sussurrato alla tavola di Re Vittorio Emanuele II ai rapporti della polizia fascista, dalle annotazioni di paranoici funzionari di polizia che vedevano congiure dovunque alle lettere dei poveri e dei pazzi, indirizzate a ministri e Presidenti del Consiglio, e che non hanno mai ricevuto risposta. L’Archivio di Stato, così furtivamente inquadrato, è l'unico luogo felliniano in cui Roma è veramente la capitale d'Italia, una nazione che per sopravvivere nel presente deve mitizzare il suo passato e al tempo stesso umiliarlo.

Nota bibliografica

L'intervista al regista apparsa sul “New Yorker” si può leggere ora in Fellini on Fellini, (trad. I. Quigley; New York, Da Capo 1996); mentre quella di Charlotte Chandler è reperibile nel volume, a cura della stessa Chandler, I, Fellini, New York, Random House 1995. La dichiarazione di Fellini a proposito di La dolce vita, che risale a un’intervista del 1960, è riportata sulla quarta di copertina della sceneggiatura del film, pubblicata nel 1981 da Garzanti. L'intervento di Giorgio Agamben sul Chisciotte wellesiano si trova nel suo Profanazioni, Roma, Nottetempo 2005. L’ampia citazione di Fellini su Roma, infine, è tratta da Fare un film, Torino, Einaudi 1980.