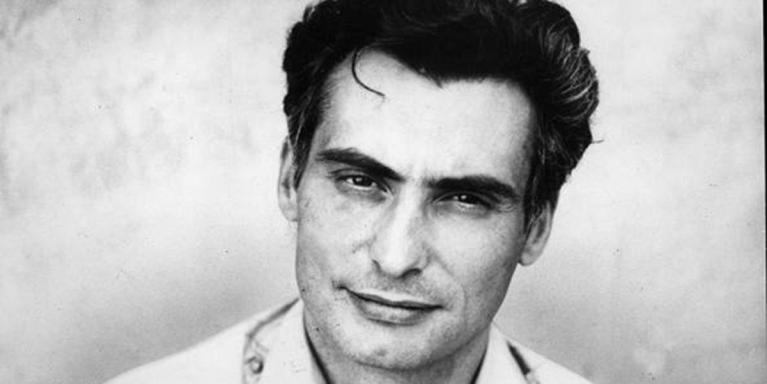

I due libri usciti quest’anno su Garboli, Cesare di Rosetta Loy (Einaudi) e Vita contro letteratura di Paolo Gervasi (Sossella), formano in certo senso due figure molto garboliane, cioè “speculari”. Il primo è firmato da una scrittrice che gli è stata compagna; il secondo da uno studioso troppo giovane per averlo conosciuto di persona. Eppure nella Loy i ricordi autobiografici fanno appena da esile cornice alle lunghe citazioni del protagonista, mentre Gervasi – per ragioni teoriche – ne riconduce di continuo la vicenda intellettuale alla presenza fisica. Ma tra le affermazioni che la scrittrice lascia cadere sullo sfumato del suo rapporto con “Cesare”, ce n’è una che mi sembra importante per capire l’uomo umorale, disinvolto fino all’apparente noncuranza e ossessivo fino all’idealizzazione persecutoria di sé stesso, di cui prova a offrirci un ritratto. Parla, la Loy, di “una sorta di schizofrenia” garboliana: termine già usato in un’intervista a Repubblica, dalla quale emergeva un Garboli capace di mandare all’aria una vacanza se scopriva un errore in un suo articolo, e soggetto a scatti di furore manesco degni di una commedia con Sordi e la Vitti. “Penso che fosse un po’ schizofrenico, anche per una doppia radice che l'avrebbe condizionato per tutta la vita”, diceva la Loy a Simonetta Fiori radicando la sua idea nella sociologia. “Il padre era un grande imprenditore, molto ricco; la mamma una contadina analfabeta. Un gioco di contrasti fortissimo che ne turbò l'infanzia”.

![]()

Il gioco delle parentele e dei contrasti, con la sua dialettica irrisolvibile e polare, è al centro della saggistica di Garboli, in cui abbondano espressioni come “opposizione complementare” o “gemellarità litigiosa”. Non solo il critico procede spesso per coppie, quasi un De Sanctis novecentescamente morbid (Delfini e Landolfi, Morante e Ginzburg, Fortini e Penna, Tartufo e Don Giovanni, Agnelli e Feltrinelli, servi e padroni, la vita e la letteratura…), ma è affascinato dai fenomeni che sono una cosa e insieme tutto il contrario, che stanno ossimoricamente al di là del principio di non contraddizione (così l’Amleto è “borghese e barbarico, famigliare e guerriero”, e nel dramma shakespeariano la regina verrebbe visitata dalla certezza che il figlio è sia ragionevole sia pazzo). Cesare riporta un brano di Garboli che può fare da chiosa ulteriore alle dichiarazioni della Loy: “Non appartenevo a nessun ceto riconoscibile”, ha scritto il critico introducendo il suo antipode Chateaubriand, “venivo da una famiglia ricca ma senza radici, mio padre si era fatto da solo e mia madre era quasi analfabeta”. E poco più in là: “Per una strana confusione di sentimenti, forse per qualche oscuro senso di colpa o per un sospetto insopportabile di inferiorità e di diversità, diventai comunista e scoprii di essere nato per la letteratura”.

Queste scelte e prese d’atto cadono durante una lezione liceale sul romanticismo: eppure si tratta di una politica e di una letteratura ostentatamente antiromantiche. Garboli lotterà sempre con le idee e i climi legati alla grande svolta ottocentesca; ma lo farà come si combatte un avversario a cui si potrebbe d’improvviso cedere, riconoscendo che è una parte di sé stessi. L’allievo di Sapegno si mostra subito insofferente sia davanti agli ambigui miscugli di militanza e di poesia (Pasolini, Fortini…) sia davanti a tutte le metamorfosi dell’estetismo. Devoto ai filologi severi e alle esibizioni effimere dei teatranti, rifiuta l'ideologia moderna che fa dell'arte un valore in sé, un ente metafisico, e insieme pretende che assorba l’esistenza, la redima, ne diventi il fondamento privato e pubblico. Tenendosi alla larga dal totalitarismo estetico dei letterati italiani, inclini a reinterpretare l’intera storia in chiave romantico-decadente, ricorda che i sommi autori nazionali a cui ha dedicato la giovinezza, Dante e Leopardi, non parlano mai in nome della poesia bensì in nome della realtà, della “razionalità” e della vita.

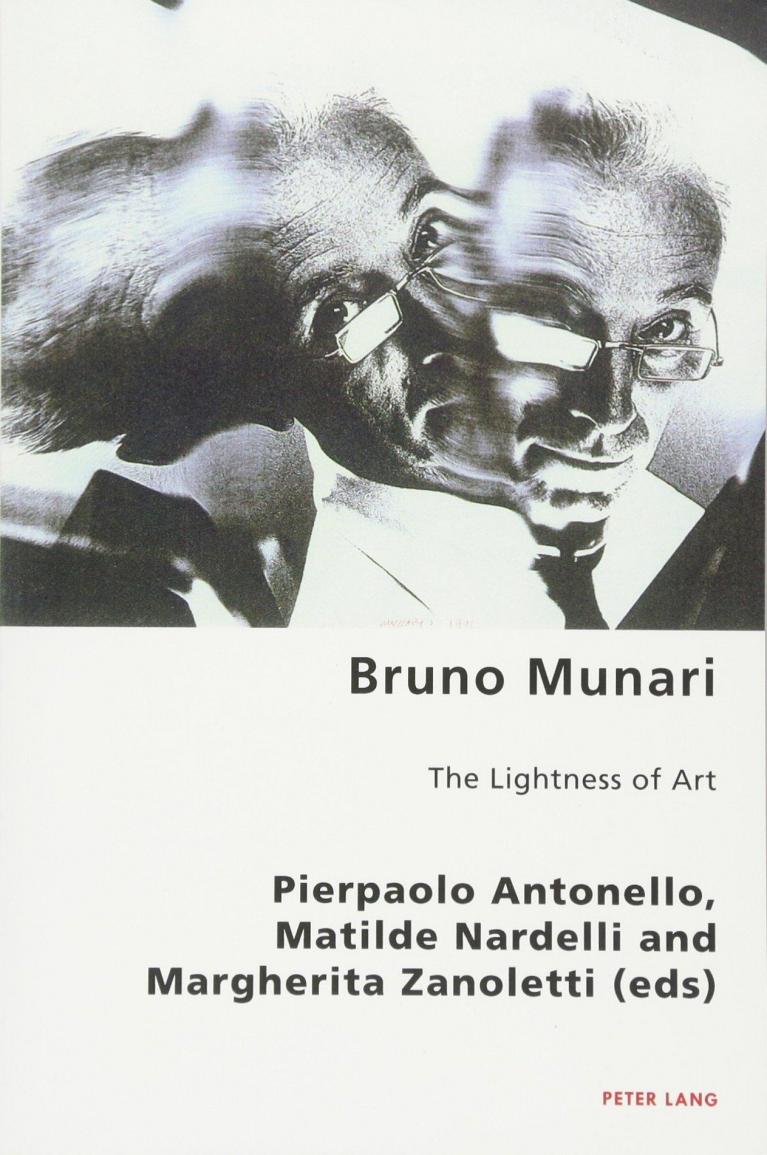

Questa allergia al prometeismo degli ultimi due secoli ha una conseguenza immediata. Garboli s’innamora dell’arte che attinge la grazia perché sembra non sapere nulla di sé, dell’arte che brucia ogni scoria demiurgica in una leggerezza antipsicologica, antistorica e quindi anche monotona, seriale (quella dei Sillabari di Parise e dei motivetti di Penna); ma la stessa monotonia e serialità lo intrigano anche quando rimangono mera ottusità, non-stile, brandello di realtà piatto e osceno come una bistecca sul banco del macellaio. A contare, nella sua esperienza, è ciò che sta per così dire al di sotto e al di sopra della cultura moderna: da una parte Casanova, il prosaico libertino veneziano, dall'altra Don Giovanni, sublime funzione teatrale irriducibile all’individualità romanzesca. Come si vede, siamo di nuovo ai poli opposti e privi di mediazione: qui la forma suprema, là una totale mancanza di forma, ma entrambe uniformemente lontane dal volontarismo e dall’intellettualismo otto-novecenteschi. La verità di cui questi estremi sono portatori deriva dall'assenza o rimozione di quel soggetto che celebra i suoi primi trionfi in Fichte. Per questo molti ritratti garboliani sono dedicati a uomini che hanno abdicato al loro io in nome di una funzione o vocazione tirannica: Gallo, Agnelli, Eduardo... Rinunciare all'io vuol dire “servire” e in parte degradarsi, come sanno Penna e Soldati e come in altro modo sa anche Garboli: il quale però, per dirla parodiando il suo stile, ha accettato ininterrottamente questa rinuncia senza accettarla per nulla.

Ecco una pista che avrebbe meritato di essere seguita da una testimone d’eccezione, se avesse voluto scrivere un libro di testimonianza. Ma la Loy non lo ha scritto; forse per pudore, o per l’umanissima difficoltà a tradurre una relazione senza tradirla troppo. Però non ha scritto nemmeno un libro-antologia, un libro-montaggio in senso rigoroso, cioè articolato secondo un progetto leggibile. Così quello che ci resta è un mazzetto di fogli che sembrano sul punto di volar via dalla rilegatura: un non-libro silenzioso, oscillante, che commuove perché lo ha composto una donna segnata a fondo dall’intelligenza, dal fascino e dall’imprevedibilità del protagonista, dal modo in cui i suoi torpori casalinghi e le sue accensioni cavalleresche, i suoi abbandoni e le sue risoluzioni improvvise, i suoi indugi annosi e la sua imperiosa efficienza mattutina giocavano a prendersi per la coda come avviene in certi eroi morantiani, o come è avvenuto in genere tra la vita, l’opera e la malattia degli autori di cui lui stesso si è reso interprete. In più, verrebbe da dire che è mancato alla Loy un collaboratore capace di fare proprio il mestiere che Garboli si era reinventato: quello di editore. La cura di Cesareè infatti decisamente cattiva. Nessuno ha aggiustato i passi sciatti o zoppicanti, nessuno ha asciugato le ripetizioni, nessuno ha corretto i marchiani errori di cronologia politica; per non parlare della quarta di copertina, che è addirittura linguisticamente imbarazzante.

E tuttavia, anche da questi quinterni scuciti un pezzo del fantasma garboliano s’incarna sotto i nostri occhi, e non passa solo attraverso la sua voce. Ѐ la Loy a muoverlo brusco e affettuoso nei paesaggi di Versilia dove Medioevo e liberty appaiono ugualmente diroccati, ridotti a macchie d’umido nel chiasso del benessere; è lei a farlo recitare nelle trattorie come il suo Tobino, a restituirci gli odori della casa e i sapori della cucina che nella prosa garboliana giocano un ruolo così importante, se è vero che la metafora gastronomica, oltre a riflettere la golosità impaziente e al tempo stesso disamorata che lega il critico ai libri, gli serve da sprezzatura stilistica di fronte agli oggetti più monumentali. La casa è quella mangiata dalla muffa a Vado di Camaiore, la villa troppo vasta del frantoio e dei gatti, un luogo dove tutto sembra al limite dello sfascio e tutto sembra pronto a riprendere vita come se la routine fosse stata interrotta un attimo prima, col sugo ancora fresco sopra la tovaglia. Nelle sue stanze, ricorda la Loy, ha preso forma parecchia letteratura: non solo quella del suo compagno e la sua, ma anche una famosa poesia di Sereni. Ѐ una situazione che i lettori di Garboli conoscono bene, e su cui Gervasi si sofferma più volte: un racconto, un verso, un progetto nascono dall’incontro domestico tra gli autori e quel loro critico che trasforma in maieutica tutto ciò che fa o che tocca, qualunque gesto o battuta, persino la sua sola presenza. Però si tratta di una maieutica segreta, che rifiuta di raccontarsi platonicamente: è un intervento che sfiora l’interlocutore e sfugge via di scatto come il Cesare sciatore e nuotatore descritto in altre pagine, l’amante che s’immerge nella natura come nel suo elemento, in una placenta originaria di bellezza principesca e agio animale che lo distanzia dalla cultura e gli permette di passarci attraverso senza lasciarsene intrappolare. Da un tale agio sembra venirgli quella felicità ariosa senza la quale, pensava Garboli, non si può capire nemmeno la più asfittica delle disperazioni; così come senza l’insofferenza per l’umanesimo musone e senza una certa eccitazione infantile per la tecnologia (la tv, il pc), seconda natura e droga adattissima ai bioritmi garboliani, non si può forse gustare il piacere antico della filologia, dei testi e delle loro polveri.

![]()

Eccoci dunque ancora ai due poli che sempre seducono il critico seduttore, e che presidiano il confine con l’inumano: l’arcaico e il nuovo di zecca, l’assoluto e il dozzinale. E il punto in cui si toccano, negli aneddoti della Loy, è l’adesione di Garboli a una scienza leggendaria dei caratteri, a un’astrologia o superstizione che sostituisce in lui le tortuosità scolastiche dell’analisi psicologica “profonda”, ennesimo travestimento delle pretenziose metafisiche moderne.

In questa mobile identità di condottiero e di indovino, di scrutatore infallibile e di adolescente rapinoso col ciuffo da bravo, Cesare somiglia davvero agli eroi morantiani. Ѐ il ragazzo ritratto dallo stesso Garboli nei bei distici che aprono il libro senza commento, l’Achille che tra le corse a perdifiato nei boschi e i lunghi pomeriggi a pancia in giù coi libri d’avventura sotto il naso resta impigliato nelle sottane delle sorelle grandi (chi scriverà un libro sui nostri artisti e intellettuali cresciuti o invecchiati nei nidi femminili? Non solo Pascoli ma Morandi, e Sordi, e un altro critico-astrologo come Berardinelli…). In quello struggente omaggio alla sua Italia antica e modernissima, l’io del poeta viene liquidato all’ultimo da un fulminante: “Se qualcuna mi ha amato, / ha amato voi”. Come dire che la nostra persona la si può esprimere garbolianamente solo tramite l’altro, gli altri, e che anzi con loro quasi coincide. Perché sono gli spazi che abitiamo, i convitati che ci circondano, i fasci di luce che ci riversano addosso a farci apparire come siamo, e non una nostra presunta essenza: tema proustiano che nelle pagine del critico s’infiltra ovunque, accordandosi allo spodestamento di quel soggetto moderno che pretenderebbe a un tempo di conoscere e di trasformare il mondo.

Ma siccome siamo arrivati alla prosa di “Cesare”, che la Loy così discretamente lambisce e incastona, vale la pena indicare alcuni leitmotiv che le citazioni mettono in risalto. Quasi scaturite dal paesaggio intimo sembrano le metafore dell’acqua che scorre, dello “slittare”, ma anche quelle opposte del ribollire, dell’ingorgarsi, dell’incistarsi, del coprire e dell’esplodere; e naturalmente quelle che rimandano alla seduzione, a qualcosa d’inafferrabile e d’informe. Ancora. Sia su Morante sia su Delfini la Loy sceglie brani in cui Garboli illustra la loro attitudine a perdersi metastasianamente nei giochi che inventano; e forse questo oblio è connesso a un altro tema che coinvolge anche Matilde Manzoni e Giovanni Pascoli, cioè al desiderio impossibile di essere amati. C’è poi un motivo, di commedia ma anche tragico, che coinvolge più che mai la biologia: quello dei giovani e dei vecchi, e in particolare dei giovani che più o meno inconsciamente parassitano i vecchi. Capita che le due età condividano apparentemente qualcosa di cruciale; ma quel luogo di tangenza così intenso, che cancella per un attimo la divaricazione dei punti di partenza e arrivo, non può che trasformare l’incontro in un fraintendimento: è il caso dell’incidente epistolare Longhi-Berenson, o dei malinconici vagabondaggi notturni di Garboli e Delfini nella Roma del ‘56. Su tutti aleggia infine il tema scelto come titolo da Gervasi, la vita contro la letteratura. Garboli non smette mai d’indagare il loro scambio equivoco, il modo in cui la cifra di un destino affiora inattesa mentre s’inseguono chimere o vocazioni fallite, e il modo in cui le opere vengono alla luce come falsi scopi. Ѐ un tema che permette come pochi di cogliere il passaggio tra la modernità trionfante e quella tarda, condannata a consumare rapidamente sé stessa. Se l’Ottocento ha conosciuto formidabili scrittori intrattenitori e impresari (Balzac, Dickens) i cui libri sembrano un puro prolungamento dell’energia vitale, già nella seconda porzione del secolo le attività sociali e artistiche iniziano a collidere: lo si vede bene in Verga e Proust, che compongono i loro capolavori quando smettono di voler dominare la realtà mondana con un gesto a sua volta mondano.

Nel Novecento vivere e scrivere diventano verbi nemici, come prima di Garboli ci hanno detto in maniera indimenticabile Čechov e Montale. E al centro della galassia garboliana sta appunto questa letteratura che sorge quando la vita si ammala: letteratura come libido cambiata di segno, creatura “infetta” nata dalla frustrazione e magari da un odio mascherato.

Del resto il critico ritrova l’infezione anche più indietro, anche là dove sottolinea la distanza enorme di un autore dalla nostra epoca. Dante è un “integrato”, non un romantico. Eppure a Garboli, analista degli istinti più luminosamente distruttivi, la Commedia appare un monumento “alla capacità di odiare”; ed è ragionando sul posto che non vi ha Guido Cavalcanti che si chiede, in una di quelle domande con cui traveste certe sue indimostrabili quanto irrefutabili intuizioni filosofiche, se il nocciolo ultimo della nostra identità non sia per caso l’invidia. Ma tornando al Novecento, quando gli capita di accennare a quel sommo scolastico moderno che fu Joyce individua la radice del suo Ulisse in un dolore rancoroso, fallimentare, stagnante, e con una frase che è anche stilisticamente caratteristica lo definisce il “grande poema goliardico di tutti i defraudati di qualcosa, poema di epica miserabile e derisoria ‘per giovani soli’ nato dal disgusto e dal disprezzo di vivere, da un'euforia immaginaria unita a un magone inconsolabile e a un leggero, ma inestirpabile, odore di water di campagna”.

Ѐ questa rivelazione della malattia che Garboli vuole evitare a sé stesso, rifiutando di far scivolare la sua saggistica così suggestivamente narrativa verso la creazione romanzesca? “Non mi piace trasformare il mondo con le mie parole”, ha scritto in un noto passo di Pianura proibita citato dalla Loy. “Mi piace solo capire com’è fatto, e lasciarlo com’è, come l’ho incontrato. Trasformarlo con le parole vorrebbe dire esporre le mie viscere, e chissà che cosa nascondono le mie viscere. Dio mi guardi dal saperlo”. Per Garboli la sua sconfinata immaginazione ha il segno meno, è una virtù negativa. Perciò la costringe a tradurre i romanzi nascosti nella realtà. Lascia che venga tutta risucchiata, per usare un suo verbo-contrassegno, dalle ombre che chiedono di essere disseppellite, riconosciute, tolte a una tomba col nome sbagliato. L’energia immaginativa viene incanalata nella regia che sistema le luci giuste su ciò che è accaduto e rimasto nel buio, si tramuta nella mossa scientifica e magica di chi evoca una costellazione unendo punti già dati, trattando ad esempio il Pascoli famigliare “come certi legni che le onde portano a riva, sagome dove si crede di riconoscere un disegno, una figura, dei tratti accennati da una mano che non ha mai voluto tracciarli”. Così, mentre a Vado scrive il suo romanzo più famoso, la Loy spia Cesare che lì accanto “affronta ogni giorno il suo serrato confronto con l’antagonista di turno, senza mai lasciarsi corrompere dalla fantasia”.

Ma al di là delle ragioni personali radicate a profondità insondabili (la fobia dell’errore, l’angoscia del limite, l’idealizzazione persecutoria che costringe a confessarsi soltanto obliquamente), in questa scelta gioca un ruolo decisivo l’idea che nel nostro mondo l’immaginazione coli ormai da ogni parte come un liquame inquinante, proliferi soffocando tutto come un cancro, produca irrealtà nel momento stesso in cui diventa una cosa sola con il reale. L’industria delle proiezioni che ci avvolge e corrompe è l’ultimo esito della demiurgia otto-novecentesca, dei suoi sogni romantici e utilitaristici; e Garboli vi avverte qualcosa come un sacrilegio. Mettersi sotto il patrocinio di Molière per giudicare questa cultura è allora cercare un punto esterno, o liminare, per giudicarne la deriva, per cogliere a monte l’inevitabile decomposizione dei fantasmatici progetti di potere concepiti dall’intelletto moderno e dalle sue discipline. E in Molière il baricentro dell’osservazione, il luogo preciso dove pre e postmoderno si ricongiungono è rintracciato dal critico in Tartufo: che è sì il suo antagonista, ma che non potrebbe capire in modo così originale se non ne sentisse in sé il germe (lo “schizofrenico” Garboli non è forse un servo-padrone, un collaboratore domestico e sotto mentite spoglie un direttore di coscienza che dà i suoi colpi di pollice ai destini degli autori, che aggiusta e scompiglia i ménage delle famiglie letterarie in cui s’intrufola?). Questa deriva culturale è descritta già nel ’69, nella Stanza separata, in termini che pur senza ancora evocare Molière restituiscono efficacemente la cesura degli anni del boom, anni durante i quali una modernità putrefatta fa risorgere e trionfare, “inconfondibile, irriconoscibile”, il falso devoto sconfitto nel Seicento: “La letteratura è giunta a un punto di crisi, le manca l’aria, l’ossigeno, proprio nel momento in cui ci si è accorti che i valori della cultura sono ‘utili’. Non reali, come era stato nella civiltà classica e poi umanistica, ma ‘utili’. Ѐ vero, la cultura appartiene alla prassi, è una fabbrica e non un giardino. Ma diventa utile soltanto in tempi di barbarie”.

![]()

Ed è appunto da questa cesura storica che prende avvio l’analisi di Paolo Gervasi. Garboli, infatti, esordisce proprio allora: quando tramonta l’ultima repubblica delle lettere, quando l’umanesimo viene sostituito dalla burocrazia delle scienze umane e l’ipertrofia dei linguaggi estetici comincia a equivalere alla loro liquidazione massmediatica. “A fronte di un aumento della complessità dell’insieme delle pratiche simboliche, le strategie interpretative tradizionali smarriscono la capacità di fare presa sugli oggetti culturali, consegnandosi a un’impotenza raccontata spesso con una sorta di euforia apocalittica”, constata lo studioso introducendo il suo ritratto. In questo senso “l’esperienza di Garboli si colloca tra due epoche, tra il prima e il dopo del complesso di cambiamenti che hanno messo in crisi le pratiche e le gerarchie di valori della modernità, e per questa sua posizione può essere utilizzata come un generatore di domande da porre al presente: qual è il ruolo della critica nell’era della mutazione di tutti i sistemi comunicativi?”. Gervasi inizia a rispondere osservando che “il senso della ricerca critica di Garboli si può sintetizzare nel tentativo inesausto di definire il rapporto tra l’arte e l’esperienza umana, tra l’immaginario e il nostro destino di creature immerse nell’ambiente naturale modellato dalla cultura. Nella letteratura Garboli rintraccia e porta alla luce le forze vitali, le esperienze essenziali, i movimenti profondi della creatività umana; riconosce, anche dove erano stati sublimati o trasfigurati, le pulsioni e i desideri, la persistenza pesante e opaca del corpo. Combattendo la tentazione implicita nell’arte di risolvere la durezza dell’esistenza nell’evasività dell’immaginario, Garboli ripete continuamente che l’arte non deve imporre una forma all’informe, ma lasciare che nelle forme la vita continui a fluire”.

Ecco di nuovo la metafora del flusso, dello scorrere, in cui si riflette la natura di organismi reali e fantastici che non stanno mai fermi. A questa oscillazione continua tra forma e non-forma corrisponde il genere che Garboli ha praticato da maestro: quel saggio che, come ha detto in una delle sue felici definizioni en passant, mette in scena la nascita, la storia e il drammatico mescolarsi delle idee come i romanzi fanno con i personaggi. “Costitutivamente ibrido, il saggio conosce un’esistenza carsica: la sua presenza invisibile e indefinibile, situata nelle pieghe del sistema dei generi, dipende strettamente dall’efficacia della sua esecuzione.

Il saggio esiste nello spazio empirico e nel tempo definito di una performance, per poi ri-inabissarsi. La storia del saggio diventa allora una teoria di accensioni saggistiche”, commenta Gervasi confermando qui la concezione del suo autore. “Critico inappagato”, “storico miscredente”, “narratore di frodo”, Garboli è in quanto saggista – e traduttore – una sorta di attore senza gesti. Per esorcizzare quei caratteri della sua operazione che potrebbero apparire romantici e gratuitamente istrionici, li estremizza e al tempo stesso li cancella assumendo su di sé il potere paradossale di chi recita dando vita a uno spartito come è e come nessuno lo ha mai visto: cioè il potere di colui al quale è concesso esibire senza pagar dazio un protagonismo impudico, perché la sua libertà e il suo talento si esprimono solo attraverso l'annullamento dell'io. Realizzando i destini incompiuti, e riflettendo sui testi creativi dei suoi autori, Garboli li “esegue” traducendoli nel proprio linguaggio. Dire questo significa riconoscere che l'unico saggista davvero affine a un tale interprete resta Roberto Longhi, il critico-conoscitore che sa far coincidere un massimo di idealizzazione con un massimo di aderenza al dato materiale, lo scrittore che nelle sue ekphraseis brucia senza dialettica ogni rapporto con la cultura “esterna” alle opere, ma rifiuta anche qualsiasi vaghezza fantastica. Longhi però ha un vantaggio: si occupa solo di pittura, linguaggio muto che permette al traduttore di sfogare senza rimorsi tutto il suo talento manierista. Garboli invece, oltre che di immagini, si occupa di uomini e di scritti, nonché del cordone ombelicale che li lega: cioè di oggetti che di per sé stessi già parlano, che sono impregnati di una cultura e di una storicità di secondo grado davanti alle quali ogni traduzione rischia di apparire una parafrasi insieme superflua e infedele. Al di là delle differenze di generazione e di stile, è anche per questo che mentre il suo maestro fa sfoggio di una lingua virtuosisticamente antiquaria Garboli adopera invece un tono sbarazzino, alternando finezze e modi sbrigativi, sfruttando prosaicamente le già ricordate similitudini “domestiche” (la cucina, l'artigianato, lo sport, l'infanzia), e cercando di raggiungere una distratta eleganza attraverso equivalenze qua e là quasi grossolane.

Ma nel gioco a nascondino col romanzesco, il teatro non è per questo saggista solo una metafora accorta del proprio lavoro. Specie quello non modernamente pensoso per partito preso, cioè non preoccupato di appiccicare ai suoi stracci l’etichetta di una cultura autorizzata, è anche un luogo privilegiato di ricognizione. Nel teatro il mestiere più terragno, il sudore della vita non si è ancora staccato dall’opera. Realtà e finzione si scambiano le parti su una soglia che non si può abolire: il contrario della mistificazione che le vorrebbe separare per poi inglobare l’una nell’altra, e che Garboli denuncia fin dal suo primo libro osservando che se si annulla il mondo nel testo allora anche il testo si riduce a nulla. “Per ogni vero critico”, scrive molti anni dopo in una nota sul diario di Matilde Manzoni opportunamente citata da Gervasi, “non esiste, separato dall’arte, il mondo sensibile, il mondo che nasce e muore, il mondo sciocco e peribile che chiamiamo reale, ma non esiste neppure, separata dal mondo, l’arte che lo eterneggia e lo redime. Non esiste nessuna creazione d’arte, nessuna forma d’arte separata dalla caducità del mondo. Queste due realtà non si trovano mai disunite; i loro sguardi non si staccano mai, sono sempre incantati, appiccicati l’uno all’altro da una fascinazione reciproca che non ha mai fine”.

Di tutto ciò il teatro è un’incarnazione esatta. Ma come si è detto, l’allergia per l’eterno, e tanto più per la retorica dell’eterno prodotta da una modernità costitutivamente caduca, porta Garboli ad allestire anche un teatro critico intorno a una letteratura per altre ragioni formalmente instabile, e intorno al suo legame misterioso con l’instabilità della vita di cui si alimenta. Questo saggista, spiega Gervasi, si occupa delle opere in fase d’incubazione, dei margini dell’esperienza letteraria: ad esempio del limbo in cui svolazzano i cartigli pascoliani fatti a metà per la circolazione domestica e a metà per quella pubblica. Oltre che a un attore, qui Garboli somiglia un po’ a un detective. E a questo punto lo studioso lascia cadere un fin troppo canonico rimando a Carlo Ginzburg e alle sue ricerche sulle vie indiziarie: vie che oggi alcuni critici, parodiando Garboli, battono francamente con un po’ troppa enfasi, circondando di un’aura misterica eccessiva il più qualunque dei biglietti ed eleggendolo subito a oscura traccia di un imbroglio del destino o di un morbo fisiologico-poetico.

In ogni caso, sovrainterpretazioni a parte, di sicuro l’autore degli Scritti servili“esplora il buio in cui la creazione non si è ancora compiuta, sosta nel territorio incerto della potenzialità, guidato dall’idea che ‘niente è più sacro di ciò che non è stato ancora redento dallo stile, non ancora raggiunto dall’intelligenza’ ”. Ad attrarlo non sono le opere in quanto tali, ma non sono nemmeno, in quanto tali, le persone: è piuttosto lo spazio che divide e unisce vischiosamente poesia e realtà. Garboli vuol essere un ostetrico delle forme, vuole decifrare e portare alla luce i grovigli artistici ed esistenziali ancora privi di contorni e dispersi nel ventre buio che si stende tra la vita e la pagina. Il Novecento, lo si è detto, ha reso il loro legame innaturale, sancendo una separazione torbida tra le due. Ma se un'affinità rimane, suggerisce Garboli, sta forse nel fatto che testi ed esistenze appaiono entrambi come “processi patologici”: e per questo, più che un ritrattista di tipi umani o un analista di opere, lui si sente un diagnostico. Una tale affinità non implica però un netto rapporto di azione-reazione tra l'opera e l'esistenza del suo autore: le due “forme” potrebbero correre in parallelo. Sembrano realtà incommensurabili; e se anche vengono risucchiate l'una nell'altra lo fanno attraversando un diaframma segreto, scambiandosi i sintomi in una terra di mezzo intricata e informe. A Garboli interessa appunto questo paludoso luogo di passaggio, dove una vita non più realizzabile in pienezza contagia dei testi a loro volta incapaci di dare di questa vita una rappresentazione integra. E allora, per elaborare diagnosi attendibili, è logico che faccia esperimenti su chi gli è più vicino, su uomini e donne che ha potuto visitare a lungo: Delfini, Natalia Ginzburg, Penna, Morante, Soldati, Longhi... Così come, date queste premesse, non stupisce che le sue cavie preferite siano artisti che non mostrano piena consapevolezza di sé, che non dominano la loro giornata e il loro talento.

![]()

Esemplare è il caso di Delfini, che “ha vissuto e coabitato con se stesso senza mai vedersi”, e che Garboli ha avviato verso la “rinarrazione ex post” precipitata nella prefazione alla Basca del ’56, dove lo scrittore riporta i racconti agli eventi da cui erano stati ispirati e al loro “filo autobiografico”: come dire a una coscienza, sollecitata dall’attore-editore in grado di orientare il Ricordo con la sua interpretazione.

Questo personaggio che restaura i testi dietro le spalle degli autori, questo suggeritore di varianti che rimodella nel bene e nel male le carte dei suoi amici e dei narratori che segue per un periodo nelle vesti di funzionario editoriale, ci appare quasi come una specie di Niccolò Gallo “parlante”: un conoscitore di orecchio assoluto che diffida dell’io e della forma, ma che al contrario dell’amico ha un desiderio di dichiarare la sua diffidenza abbastanza forte da farlo diventare un saggista. E un illusionista. Perché oltre a stendere i suoi pezzi lunghi o brevi come un Debenedetti o un Cecchi, Garboli si nasconde e si esibisce in una serie di libri-palinsesti, di introduzioni-(auto)biografie, di curatele al limite della riscrittura. Calandosi in questo ruolo fiuta alcune tendenze fondamentali sia di una nuova sensibilità comune sia dell’industria culturale (il passaggio dell’aura dall’opera alla personalità dello scrittore, la retorica dilagante dell’editing…), e finisce per rappresentarne tanto uno straordinario complice quanto un contravveleno “gratuito”, nel senso che mantiene l’intramontabile gioia del ragazzo che vuol vedere come sono fatte le cose per poi abbandonarle alla loro sorte, chiacchierare fino a notte e tornare randagio bevendo alle fontane senza appartenere a nessuno anche quando abita le stanze più lussuose. Tipico di questo personaggio è il modo in cui si mostra incuriosito dai casi di successo, ostentando sempre di esser lontanissimo dalle mutrie dei catoni che gridano alla decadenza e allo scandalo, ma al tempo stesso pigliandoli per un verso che mentre implica il tout comprendre lo pone a una distanza ancor più siderale dalla confusione tra esigenze pubblicitarie e attestati di eccellenza poetica. Basta leggere alcuni degli articoli usciti su Repubblica negli anni Novanta, come gli interventi sul Nobel a Fo o sull’esordio di Simona Vinci, per capire cos’è una stroncatura affabile ma inappellabile, uno di quei delitti perfetti che nessun polemista di mestiere potrebbe commettere senza lasciare le sue ditate di unto sulla pagina, e che a Garboli sono invece consentiti dal suo tono luciferinamente accogliente e sardonicamente soave.

Di questo attore-editore, Gervasi ci offre un ritratto molto accurato. Finché resta sulla concreta realtà garboliana, e la confronta con la cultura circostante, il suo giudizio si rivela acuto, oltre che fondato su informazioni precise. Fa le citazioni giuste, le commenta con puntualità, e sembra precocemente in grado di controllare una materia vasta per diramazioni e sfumature. Peccato solo che voglia incastrare a tutti i costi il suo ritratto in un’astratta cornice ricavata dalle teorie biopoetiche della letteratura a cui si stanno arrendendo i dipartimenti delle humanities. “L’efficacia esplicativa del saggio si basa anche sulla valorizzazione di alcuni presupposti cognitivi che aiutano a comprenderne meglio il funzionamento e allo stesso tempo ne approfondiscono il valore conoscitivo: il saggio ci fa capire qualcosa perché il modo in cui lavora è analogo al modo in cui lavora la mente per assimilare e interpretare il mondo”, scrive ad esempio a un certo punto, cambiando stile come un attore che cambi di colpo la voce per imitare il personaggio di un altro dramma, diciamo come un ottimo Iago che all’improvviso si metta a pronunciare le battute del Dottor Diaforetico.

Il saggio è la forma della mente, verrebbe da riassumere parafrasando un titolo di Giorgio Manacorda che dava la palma del pensiero emotivo alla poesia. La cornice incongrua montata da Gervasi intorno a Garboli esalta la fisicità che ha invaso il discorso estetico degli ultimi decenni, trasformando il Corpo in una parola-feticcio pronunciata come un tempo si pronunciavano “operai” o “popolo”, ossia con un anelito all’unione mistica che tradisce la lontananza dall’oggetto. Ma adesso, a colmarla, i biopoetici chiamano euforicamente le scoperte scientifiche sull’embodiment e i neuroni specchio. “Radicalizzando in senso materialistico le teorie psicoanalitiche”, prosegue lo studioso, “Garboli cerca nella scrittura le tracce che rendono manifesto il pensiero delle viscere. I suoi saggi mostrano la creatività come un’attività contigua alla fisiologia del corpo, quasi un effetto collaterale del lavorìo col quale la materia tenta di sdoppiarsi per diventare autocosciente. Inconsapevolmente in accordo con le più radicali teorie materialiste della coscienza, Garboli descrive l’emersione della consapevolezza di sé come una eccedenza dell’attività neurobiologica”.

Si può certo insistere sul ruolo giocato in Garboli dalla fisiologia, e sulle immagini filamentose che ne derivano. Ma questo corpo biopoetico poco somiglia a quello garboliano, attraverso cui il critico esprime l’ininterrotto e insopprimibile stupore provato davanti alla relazione segreta che i segni lasciati su un libro intrattengono con un gesto, un individuo, una voce, ossia davanti all’eterno scherzetto metafisico per il quale la presenza e l’assenza della persona che li ha scritti sembrano modificarne la natura.

In sintesi, nel suo Vita contro letteratura Gervasi in parte “esegue” Garboli alla giusta distanza con il linguaggio di un saggista; e in parte incrina questo linguaggio col codice di una trattatistica che non fonde né con l’altro tono né col tema. Questo altro tono, cioè il migliore, torna a farsi sentire quando verso la fine del libro pone frontalmente la questione di un bilancio del suo oggetto di studio: “qual è il giudizio complessivo sulla saggistica di Garboli?”, si chiede in una pagina molto nitida. “La sua critica è giusta o sbagliata, coglie nel segno o manca clamorosamente il bersaglio? Aggiunge qualcosa alla conoscenza delle opere di cui parla, oppure non fa che opacizzarle e sovrascriverle, e va considerata un’operazione creativa parassitaria, da valutare, semmai, autonomamente? E anche: l’idea della critica che emerge dal lavoro di Cesare Garboli è riattivabile nel contesto attuale? Si può ricavare qualcosa dalla sua lezione? Si può riprodurre il suo metodo?

La risposta più immediata a ognuna di queste domande probabilmente è no: non si può rifare Garboli, non c’è niente di replicabile nel suo metodo, e dopo l’attraversamento della sua opera, nonostante i lampi di intelligenza che vi si incontrano, resta perfino un po’ di irritazione, la tentazione di rifiutare in blocco la sua critica vischiosa, l’idea che egli si sia appropriato indebitamente, subdolamente, di scritture, temi, opere che dopo il suo passaggio tirannico non si potranno più leggere innocentemente. Se pure Garboli ci dice qualcosa delle opere, ce le fa conoscere diverse da come le conoscevamo, aggiunge elementi di comprensione locali ed empirici, i suoi risultati non sono generalizzabili, i contorni del suo metodo si perdono in una foschia affabulatoria, e c’è innegabilmente qualcosa di condivisibile nelle obiezioni che sono state mosse al suo cannibalismo critico.

Dalla pratica saggistica di Garboli esce deformato, assumendo fattezze distorte, anche quello che è forse uno dei suoi meriti principali: l’esercizio di una instancabile critica militante, che aiuta le opere a nascere e a trovare spazio; il sostegno dato alla creatività nel suo farsi, il coraggio nel tentare di individuare valori emergenti e/o divergenti, fuori dalle gerarchie consolidate; la scrittura praticata sulla linea di avanzamento del presente, senza rete, esposta ai venti dell’attualità. La militanza però, in Garboli, non si mostra mai come tale, si camuffa da compromissione, occulta il gesto della scelta e della selezione, presentandosi quasi come una fatalità ineludibile, come una questione di destino. E quindi anche riguardo a questa parte fondamentale del momento valutativo, che Garboli ha praticato con passione autentica e offrendo intuizioni decisive, il suo esempio si presenta opaco, sfocato, inutilizzabile, inimitabile anche nel processo che porta ai risultati migliori”.

![]()

Molte osservazioni di questa pagina vanno tenute presenti: ad esempio quelle che riguardano il rapporto equivoco con la valutazione e con la militanza. Il disinteresse apparente, anzi la noia esibita da Garboli di fronte ai canoni implica a volte un’accettazione o imposizione implicita di certe gerarchie che passano così per indiscutibili quando non lo sono affatto; e siccome la sua ricognizione si sostanzia soprattutto di ritratti, la vicinanza appassionata ad alcuni scrittori finisce per ingrandirli oltre misura sullo sfondo della loro epoca senza che questo ingrandimento sia giustificato (per questo i medaglioni più indiscutibili, nel senso di attendibili, sono quelli dove indiscussa è la statura del modello, come nel caso di Penna). Ѐ poi senz’altro vero che in questo saggismo serrianamente umido proprio le suggestioni più forti si trascinano dietro l’ombra di limiti che sembrano poterle minare alla radice. La svogliatezza dell'assaggio critico che lascia sempre un po’ d’appetito insoddisfatto, che lambisce appena e poi sorvola le intuizioni cruciali, lasciando che il lettore si accorga alla fine che i bocconi più prelibati, nascosti nelle anse del discorso, li aveva già inghiottiti senza masticarli, ha a volte in Garboli qualcosa di ipnotico. Il passo accidioso eppure rapidissimo, il chiaroscuro che si tende in epigramma e l’epigramma che si smorza in un’alzata di spalle o in un aneddoto, spesso costituiscono davvero una performance dai perfetti tempi attoriali. Ma bisognerà pure aggiungere che come in Serra, abituato a tenere sullo sfondo tutt’altro lirismo, questa letteratura d’atmosfera che vorrebbe autocancellarsi sfiora e non di rado supera la posa.

Eppure Garboli è malgrado tutto un critico straordinario. Lo è perché in lui ragioni e idiosincrasie, argomenti e sensibilità si uniscono a una serie di idee-forza sulla realtà circostante che fanno del suo gusto un organismo, uno strumento conoscitivo, una visione del mondo che ce lo mostra come non lo avevamo mai visto. Lo è, ancora, perché come ogni critico ha la testa di un filosofo che non crede più nella filosofia; perché usa e abbandona i metodi quando gli servono come si prende dalla dispensa un setaccio, una spezia o una pentola a seconda del pranzo da servire. In questo senso un critico è sempre inimitabile perché è sempre in situazione: il suo sapere e il suo tatto devono riorientarsi e cristallizzarsi nella maniera più adeguata a ogni nuova partita. A differenza dello studioso, il critico deve cioè reinventare sempre tutto daccapo e tutto rimettere radicalmente in discussione: prospettiva, linguaggio, rapporto tra sé e l’opera, tra l’opera e il canone, tra questi poli e la condizione presente e passata. Contano il senso della posizione e delle proporzioni, la scelta del punto di vista, il taglio, la corrispondenza tra contesti e tono. Quando sa dosare gli ingredienti con originalità ed esattezza, un critico del genere è semplicemente uno scrittore. Qualunque oggetto intenda descrivere, uno scrittore dovrebbe riuscire a mostrarcelo come se ci apparisse davanti per la prima volta: ripulito dagli stereotipi, dalle opinioni ricevute, dall’autorità della tradizione. Vale anche per i testi, per gli organismi estetici, insomma per l’arte sull’arte. E lo si dice senza l’enfasi grossolana dell’estetismo, che gli autentici critici-scrittori hanno sempre evitato. Si pensi, a questo proposito, alla cautela sfuggente di Giacomo Debenedetti, evocato a ragione da Gervasi, che come Garboli è stato uno scrittore e un narratore assai più grande della maggior parte degli scrittori e narratori “non critici” della sua epoca. Non a caso entrambi, pur così inclini al gioco di prestigio, sono lontanissimi da Citati, da cui infatti l’autore della Stanza separata tiene presto a distinguersi perché vede nel suo coetaneo un complice dell’irrealtà, dato che nelle sue pagine “tutti i salmi finiscono in Gloria” e tutti gli autori evaporano in un gas neoplatonico dal quale si leva solitaria l'impudente ricreazione del ritrattista.

Quando Gervasi usa il suo tono e il suo linguaggio più appropriati, come nelle domande e nelle risposte riportate sopra, anche in lui si può scorgere sotto lo studioso un giovane critico di talento.

Ma appena vuole infilzare nella teca della humanities quella creatura così fastidiosamente mercuriale che è la critica, ecco che Iago ritorna Diaforetico, quasi per un’interferenza tra stazioni radiofoniche, ed ecco riemergono le astrattezze antropologico-politiche. “La risposta alla domanda sull’utilità della critica allora, posta attraverso Garboli e oltre Garboli, può consistere soltanto in un rilancio delle sue prerogative in una prospettiva che è allo stesso tempo più elementare e più ambiziosa di quella cui siamo abituati”, ci dice quest’altro attore generico. “La critica serve a ritrovare l’elemento vitale dell’arte, il quid che parla agli esseri umani perché si sintonizza coi loro corpi e con le loro menti, perché indica loro una possibilità di comprensione e attraversamento del mondo. Gli studi letterari specialistici, i saperi tecnici che troppo a lungo si sono ostinati in una dissezione dei testi che trovava in se stessa il proprio fine, possono riaprirsi e tornare, attraverso l’analisi complessa delle forme stilistiche, mezzi di scoperta della vita nella letteratura. Strumenti di restituzione dei testi letterari alla comunità, come nell’immagine di Garboli citata proprio in apertura di questo lavoro: dal luogo sconosciuto in cui le parole cadono, ‘lo scrittore-lettore va a prendere quelle parole e le riporta a casa, come Vespero le capre, facendole riappartenere al mondo che conosciamo’. In gioco non c’è soltanto il destino di un insieme di discipline, o la conservazione statica del bello. C’è la possibilità di riaffermare, in un momento di inaudita espansione delle capacità poietiche della tecnica, che preme sull’immagine umana e la deforma in senso già post-umano, la centralità dell’arte nella storia profonda dell’umanità, il ruolo che ha avuto la creatività nel plasmare la mente e le sue interazioni con l’ambiente”.

Si avverte qui lo sforzo di un’intelligenza critica costretta a far finire tutti i salmi nella gloria delle teorie neurobioletterarie. Ora, se c’è una cosa che avrebbe giustamente ricordato a Garboli i dottori molieriani e le loro virtù dormitive è proprio il gergo di simili teorie; e se c’è una cosa che da Garboli è urgente imparare è proprio la diffidenza nei loro confronti, magari venata di un po’ di senso del comico. Perché le teorie biopoetiche provengono appunto dalla mostruosa crescita di quella religione culturale postumanistica che è fiorita negli anni Sessanta del Novecento, e che a differenza della cultura religiosa degli anni Sessanta del Seicento riserva a Tartuffe un destino (per noi) più minaccioso.

Il prete che si pretende sia servo sia padrone, che vuole vivere le passioni della vita al massimo grado ma insieme controllare questa vita con machiavellica freddezza, è punito dal suo autore come un empio, e prima ancora è dipinto con pennellate che ne restituiscono l’aspetto sgradevole, grottesco. Ma alla fine del ventesimo secolo, ci dice Garboli, “il personaggio di Molière è tutto fuorché ridicolo. Ciò significa che la scena ha girato su se stessa. Ridicoli sono diventati gli altri”. A partire dagli anni Sessanta del Novecento, prosegue il critico, si è preso atto che l'intelligenza coincide con il male: che l'innocenza esclude dalla vita, mentre la perversità e la simulazione ci rendono protagonisti. Così si può servire il male, e contemporaneamente esercitare il dominio. Si può essere servi, sì, ma servi dell'intelligenza che fa padroni; e nello stesso tempo si può vivere la violenza o la frode con inebriante cecità. Criminalità, gioia e salute sono tutt'uno. Si dissolve la dialettica romantica, col suo ping pong tra finzioni estetiche e poteri borghesi, e si torna a un mondo antiromanzesco, integralmente “teatrale”. Ma se tutto è recita, il teatro sparisce. E se l'irrealtà occupa l'intero campo, qualunque fiction non ha più senso. Così sbiadisce la letteratura, barbara e “utile” solo in quanto leva o decorazione nobilitante di un progetto di potere che la derealizza come fanno – dopo tante altre – le odierne teorie biopoetiche; e con la letteratura evapora la vita, che si erge “contro” di lei ma ne è inseparabile, perché diventa a sua volta irreale. Intanto in mezzo, bolla che scoppia e si scioglie nella loro indistinzione, muore la critica che le teneva insieme nel suo sguardo incantato. In queste condizioni diventa difficilissima anche l’operazione più tipica di Garboli, che dalla critica lui distingueva ma che a volte, non essendo forse troppo superstizioso per quel che riguarda le parole, si rassegnava a indicare come una delle sue tante forme possibili: ossia la traduzione letteraria della vita che è andata dispersa tra le tracce scritte.

Garboli ripete spesso che esistono due concezioni fondamentali e opposte della vita: da una parte quella santa e stracciona di chi la vede come un gran fiume da cui ci si lascia trasportare, un regalo fangoso e sublime che non si fa possedere ma esige abbandono, e dall’altra quella borghese che pretende di farne un oggetto, uno strumento, una materia da costruzione. Solo nei personaggi di poesia le due concezioni si trovano del tutto separate: nel mondo reale anche il vagabondo più arreso, anche il mistico più spoglio devono costruire almeno un po’ per non andare in pezzi. E tuttavia vale anche il contrario: quando si edifica, quando si pensa di mettere su la casa della vita, lei continua a scorrere altrove, cieca, sventata, informe, perdendosi in una emorragia che le impedisce sempre di coincidere con un tracciato biografico e storico. Credo stia qui il primo, onnipresente tema del Garboli trovatore di romanzi: nella “frazione di realtà intima, inesplicabile, incomunicabile che andrà sempre perduta (la ‘vita’) e non potrà mai raggiungere, come Achille la tartaruga, la sua foce storica, sociale, istituzionale (la ‘biografia’)”. In questo schema se ne riflette poi un altro più strettamente critico, riguardante l’idea del rapporto che corre tra il pensiero e la realtà, tra il conoscere e l’agire. “Il nostro secolo ha decretato il fallimento dell’identità di teoria e pratica; identità che è il sogno di ogni ideologia e il miraggio di ogni rivoluzione”, ha dichiarato Garboli in un’intervista di fine Novecento sui nostri massimi, gemellari e opposti filosofi idealisti, riconoscendo una condizione che è divenuta sempre più ineludibile dopo il Duemila. “Non si può trasformare il mondo; si può solo inseguirlo. Rispetto all’euforia illuministica, o alla ragione hegeliana, la nostra situazione si è rovesciata. La nostra ragione è critica, non creativa; e l’uomo è oggi oggetto, non soggetto di Storia. Questo ci avvicina a Croce; ma, stranamente, ci fa schiavi di Gentile”.

In poche battute, e con figure garbolianamente speculari, credo non si potesse definire meglio la servitù di cui tutti ormai siamo certi.