In Il capofabbrica, il primo libro di Romano Bilenchi, si racconta la storia di Giovanni, un piccolo industriale di provincia. Finalmente ha costruito la sua fabbrica, è tutto perfetto. Ma una sera, "fermatosi nel piazzale, al colmo del suo entusiasmo per il lavoro compiuto, si sentì a un tratto desolato. La sua felicità svaniva." Non c'è un vero perché. Solo segni inquietanti dalla natura che aveva appena violato costruendo la fabbrica. Erano stati trovati resti umani, ossa. Pare di frati, c'era lì un convento. È l'annuncio del male, la superstizione del male.

La moglie e il figlio di sei anni stanno guardando i lavori che si stanno concludendo. C'è una gora, dietro la fabbrica, un grosso scolo d'acqua adoperato dagli operai. C'è un grido. Il bambino è caduto nella gora. "Per quanto si facessero le più ardite ricerche il corpicino fu ripescato soltanto due giorni dopo e molto lontano: per uno stretto foro l'acqua, benché lenta, lo aveva spinto in un'altra rapidissima gora." Pieno di rabbia e di rancore per gli operai, che secondo lui ci godono a veder morto il figlio del padrone, "chiuse i cancelli e cercò un compratore per la fabbrica."

Questa gora assassina mi è rimasta negli occhi, anche se è in un racconto letto tantissimi anni fa. L'acqua, affascinante e pericolosa, è un'immagine primordiale. Leggendo ora le nuove poesie di Fabio Pusterla, Cenere, o terra (Marcos y Marcos) mi è tornato in mente il racconto di Bilenchi. Come se a distanza di tempo un narratore nato all'inizio del secolo scorso e un poeta svizzero nostro contemporaneo vedessero la stessa immagine. Essere parte della natura e nello stesso tempo dominarla, piegarla, violentarla. Non è vero che poi c'è la vendetta della natura non umana, c'è soltanto il suo continuo essere quello che è. Ecco come esplode l'immagine dell'acqua in questo libro.

Non ti basta, lo so. Vorresti altro.

Non ti basta, fiume, il mio ascolto,

né ora per te è il momento di ascoltare,

tu non puoi ascoltare perché corri infuocato

spinto dalla violenza delle gole.

C’è furia, ora, c’è

disperazione: distruggi, travolgi,

scavi dentro di te la tua memoria

di melma e detriti, antichissime

deposizioni di roccia, cadaveri.

E non ti basta il mio ascolto.

Ma io rimango qui, finché posso.

Senza più nessun sogno o progetto,

senza nessuna speranza. Resto qui.

Tendo l’orecchio, mi dispongo

all’attesa. Anche per te, fiume

che ora libero ti perdi nel nulla della notte.

Ho voluto citare quasi per intero questo potente punto strategico di Cenere, o terra perché è davvero uno snodo narrativo. La poesia di Pusterla, da sempre, pullula di presenze, i dialoghi in versi sono frequenti, ma lungo questo nuovo percorso gli interlocutori si fanno afoni, lanciano segnali inquietanti di indifferenza, qualche volta di ottusità sconcertante.

In Argéman, forse la sua raccolta di poesie più nota, insieme a Corpo stellare, nell'incipit o quasi, si dice "Ora però dovrei dirgli che invece\purtroppo io sono uno che annota dei versi,\ cose strane che incontro sul cammino,\ affioramenti di voce che non so\ quasi mai dove portino. \ …”

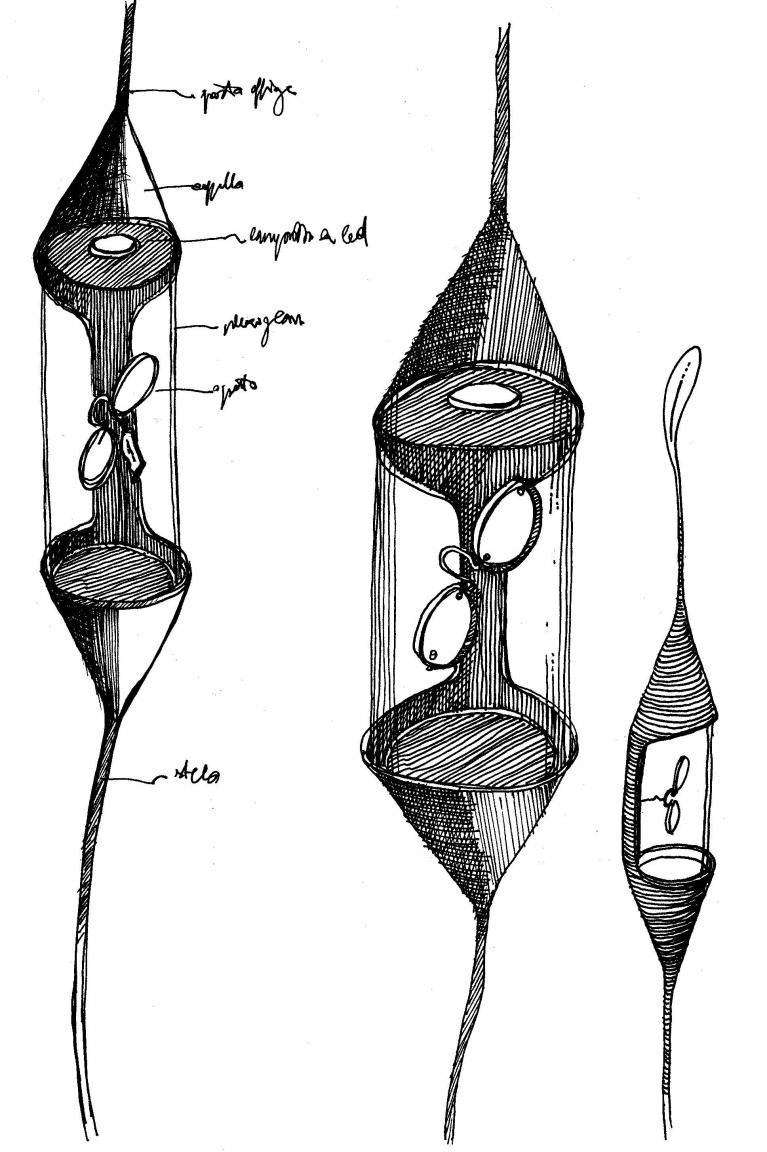

Fabio Pusterla si espone, come poeta, si mostra per quello che è, scrivendo note esplicative in calce ai suoi libri, naturalmente senza invadere l'interpretazione del testo ma soltanto spiegando parole e situazioni non altrimenti comprensibili. Possiamo anche leggere una raccolta di suoi ritratti molto bella, appena stampata da Casagrande. Si intitola Una luce che non si spegne. Ci sono dentro le sue passioni e la sua storia culturale, gli incontri che l'hanno segnato e che non posso riassumere. Da un'inedita Maria Corti a uno stupendo Jaccottet, per fare due tra decine di nomi.

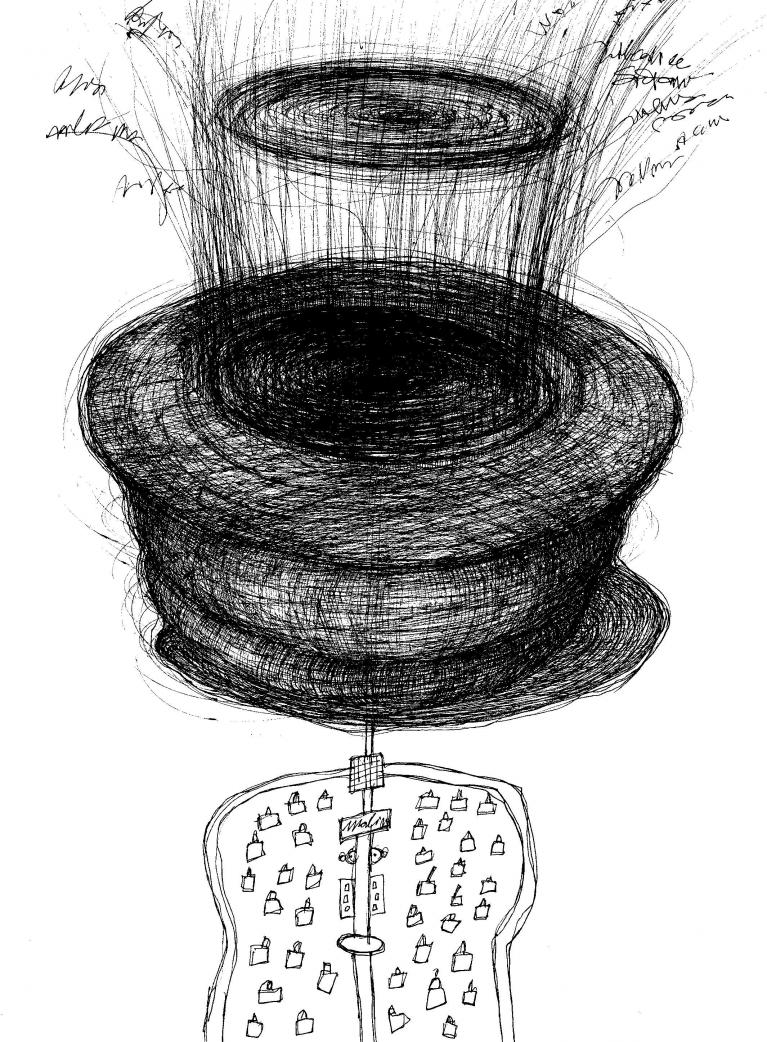

Gli stessi nomi che tornano nel documentario che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima, Libellula gentile (Fabio Pusterla, il lavoro del poeta), del regista Francesco Ferri. Curiosamente Pusterla si espone come una persona che non vuole segreti. Si espone ma non si esibisce, si espone nel senso che si mostra per quello che è. Ci mostra i suoi materiali di lavoro. Essendo un lavoro poetico lo vediamo con i suoi quaderni, di quelli che si aprono per ritrovare qualcosa che abbiamo pensato tempo fa, a volte stupendoci per vari e opposti motivi. Siamo come una formazione geologica, torniamo indietro come in un carotaggio del terreno, e niente può sostituire un quaderno. Siamo veramente sempre degli altri, rispetto a noi stessi, c'è soltanto qualcosa di sottile che ci tiene insieme – forse il nostro stile. In questo caso quello che produciamo con le nostre parole. Il film ci suggerisce un tono di lettura, delle poesie di Pusterla, che definirei fermo e sommesso.

L'incedere, il tono, il ritmo, quindi il camminare. Poeti e scrittori camminano parecchio. Anche alcuni malati di mente lo fanno, ma l'accostamento è casuale. Il passo è quello, lo stile è quello. Pusterla cammina con passo di montagna, nel documentario. Sopravanza Claudia, sua moglie, di una ventina di metri, poi la distanza aumenta. Claudia non è in gara, va volentieri per la sua strada, la stessa che condivide con lui da qualche tempo. Si ritroveranno davanti a un paesaggio, che per definirlo ci vorrebbe un filosofo.

Dicevo che quella di Pusterla non è una poesia che alza la voce, ma questo non significa che si dichiari neutrale. Non è neutrale, dice subito da che parte sta: "i cadaveri dei poveri danzano sulle onde… gli yacht lussuosi dei ladri." Questa necessità di pronunciarsi, di stare da una parte, è narrata in alcune poesie. Partendo da quella sul figlio musicista: fantasmi a un concerto di Terry Blue. La storia è vista attraverso gli occhi del padre, che dialoga col figlio poeta. C'è una sorta di conferma in questo incontro metafisico di tre, quattro generazioni. Sì, il ragazzo che stanno ascoltando è esattamente al suo posto. Sì, tutti si riconoscono in questa linea, quindi "ne valeva la pena". Leo (che firma le sue canzoni come Terry Blue) appariva nei versi di Pusterla già in Pietra sangue nel 1999, "… da uno squarcio\ abbagliante hai gridato, e in un lampo \ sei entrato nel mondo." Nella ricerca di una linea di successione, dal padre orologiaio migrante al figlio musicista, la poesia di Fabio ci segnala questo percorso, e proprio dentro questo percorso ci sono sentimenti e schieramenti di fondo. In Cenere c'è una vera foto di famiglia, appaiono il padre e il padre del padre:

Costellazione del cancro

Il nome di mio padre era importante

lo storpiavano gli amici

da Elius in Elio

secondo nome Virgilio

suo padre parrucchiere letterato

amava la classicità probabilmente

nel momento peggiore

quando i nomi non erano innocenti

non ne immaginava le conseguenze

per il figlio operaio orologiero

che ebbe nell’ordine una guerra

una ritirata di Russia un congelamento un esilio

una moglie due figli una casa

una fabbrica in cui montare gli orologi.

Per conto di qualcuno…

![]()

Forse faccio una lettura troppo narrativa di Cenere, o terra, ma mi sembra giusto dire che leggendo questa poesia la mia fantasia si scatena: appare un vecchio insegnante di greco, ubriacone e sdentato, con la s sibilante, che però fa amicizia col nonno ragazzo, gli regala due libri illustrati che lo fanno sognare e che in qualche modo gli offrono una spiegazione arcana del mondo. Una fantasia comune li accomuna attraverso le generazioni, parrucchiere orologiaio poeta musicista.

Un per nulla strombazzato nomadismo in giro per il mondo, una curiosità inesauribile per l'altro, l'escluso, il nato male, cioè nel posto sbagliato, il riconoscersi ossessivamente in lui, nel suo strazio muto, il trattenerne l'immagine in versi, come per memorizzarla.

Dell'impegno civile di Pusterla la sua poesia rende ampiamente conto senza mai prenderne la forma esteriore. Sceglierei un'altra poesia per seguire questo percorso, direi usuale per Pusterla: Stanze del crepuscolo. In effetti divisa in tre stanze che comunicano in modo non banale, come succede davvero nella vita mentale. Vediamo delle donne in pelliccia (una chiama l'altra), un bambino, una battuta un po' cretina, "sono piena come un uovo di Pasqua", colta per strada. Nella seconda stanza entra in primo piano proprio la strada. C'è un giornale appiccicato sull'asfalto. Foto di brutta gente. "Sembra il Duce" aveva detto la madre parlando di quella faccia. La poesia diventa politica nell'ultima stanza, la più enigmatica e dolente:

Dicono che in tedesco la parola Angst

copra lo spettro livido che corre

dall’ansia alla paura, con ogni sfumatura

intermedia: cieco timore, angoscia,

presentimento cupo di sventura,

cristalli rotti, roghi e il resto poi,

che consegue. Economia

semantica, riassumere

in cinque lettere tutto il venir meno

della luce. Tutto lo sprofondare

fra di noi.

C'è una disperazione alla Dylan Thomas, ci sono addirittura delle assonanze. La conclusione è che ci vorrebbe proprio quella parola tedesca così inquietante per descrivere quello che ha visto. In un'altra poesia appaiono altre signore con SUV e sportine, nel pieno trionfo delle svendite. Dev'esserci "qualcosa di eroico che mi sfugge"… In un rapido passaggio lo sguardo vola verso i movimenti di una gru, del suo carico, che ha una sorta di coda. La poesia si conclude con una danza macabra, nella terza stanza, di cavi e di coda che s'attorcigliano… Un quadro astratto ma concreto, come in certe foto di Giacomelli, quando scopri che la cornice di un bel campo arato è filo spinato fuori fuoco.

Ecco, c'è l'astrattezza, ci sono dei sogni, come quello bellissimo del…

Canyon. Acqua tinta impetuosa

sgretola rocce altissime. È rossa,

l’acqua, o rosa. A capotavola

siede Alessandro Manzoni,

con i capelli candidi e un maglione

girocollo turchese. Saluta tutti. Porge

dei fogli a me. Contengono

i nomi di tutti i pesci d’acqua dolce,

di fiume e di lago. “Forse le serviranno

laggiù, caro signor

pescatore di perle. Vada. Si faccia onore”.

Il poeta è continuamente esposto alla furia degli elementi, alla fine più accettabili, condivisibili anche se per forza, alla furia della stupidità che lo ferisce. È un continuo, una sequenza martellante di immagini. "Pasolini appeso" recita una scritta. C'è una ragazza "in posa da cubista su una stele/del Denkmal di Berlino" (il Memoriale di tutti gli Ebrei uccisi nel corso dell'ultima guerra) e alla fine della poesia il poeta prende un respiro, si trasforma in yogi, cerca di sentirsi vivo perché qualcosa dentro di lui è morto. Questo qualcosa che è morto, e che si assomma ai milioni di morti ricordati dal Memoriale, è la memoria. Il mondo sembra confondere la memoria con le opinioni.

"Parto da quel silenzio\ in cerca di parola. \Con me porto l’assenza. \Stella che non consola. "

Allontanarsi volontariamente, allora, rivolgersi ai luoghi, alle montagne, ai laghi e ai fiumi…

Lungo questo sentiero di silenzio:

pietre nere, pettirossi quasi immobili

su balze di muro o ringhiere,

lunghi gatti che guardano altrove.

E quando passi si stirano pigri,

i gatti, i pettirossi non volano via.

Come se tu non ci fossi.

O fossi già

tu andato via.

Ecco, questa mi sembra la posizione naturale del poeta. Non parla, ascolta, non si mostra, si mimetizza. Gli animali sentono che non si tratta di una presenza predatoria.

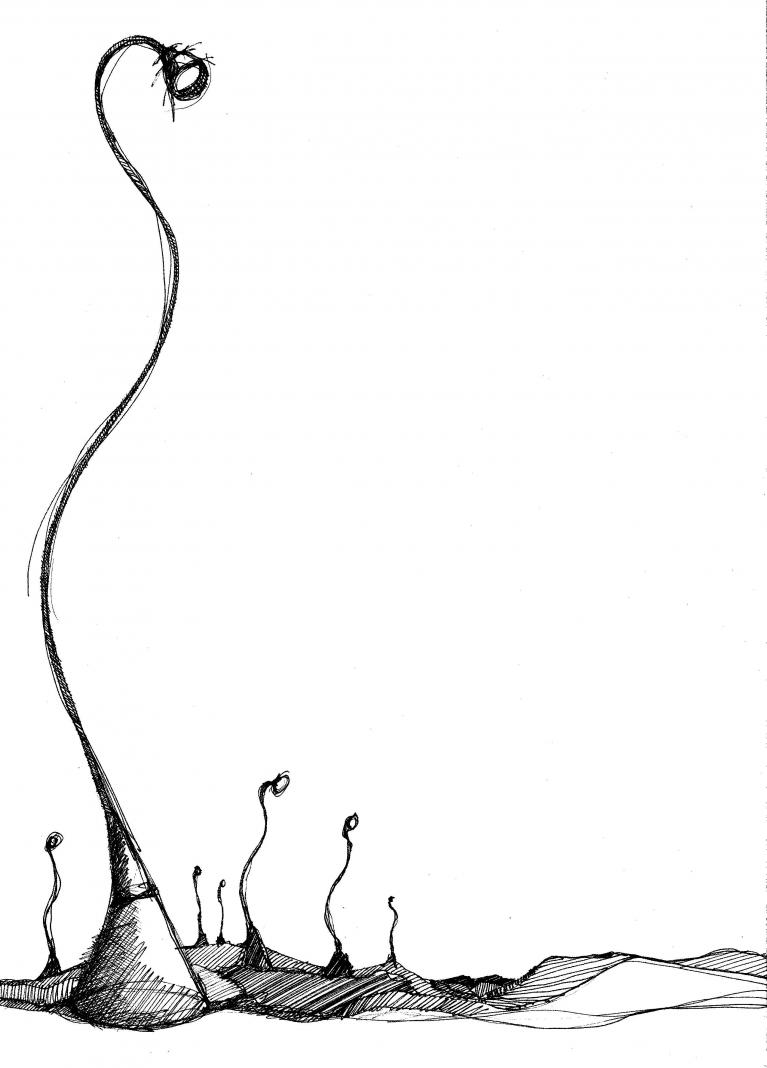

Inoltrandosi in questo mondo senza uomini si aprono panorami di pietre, e le pietre diventano costellazioni, e altre pietre in forma di meteore solcano il cielo stellato. Dove nascono le stelle, ci si spinge lontano. E giù, a terra, più in basso del livello del mare. Dovunque.

A un certo punto della narrazione poetica appare il fiume. "Il fiume immobile scorre…" Lassù "la musica del ghiaccio che smuove la roccia…"

L'acqua non è una metafora della vita, è la vita stessa. Soltanto questo vorrei precisare introducendo il grande tema dell'acqua. Ho deciso di chiamarlo così, e la stessa rilevanza dà al tema il regista che ha realizzato il documentario su Pusterla. Il lago, la palude, il ruscello, le gocce d'Argéman, che a un certo punto appaiono bianco-azzure incuneate nel verde.

Lì, direi in limine, è la casa del poeta. Da lì si intuisce la profondità del ghiacciaio, l'acqua che vi scorre a gocce. Soltanto due figure umane, pochi uccelli. Il tempo non è idilliaco. Non voglio anticipare la sorpresa – si aprono dei veri poemi con versi cristallini, di ghiaccio e di neve. L'apparizione del Custode di ultimi cenni del Custode delle acque mi entusiasma. Forse è il cuore del libro. Ci avviciniamo con l'eco di parole antichissime, secolari. Come secolare dev'essere stata la vigilanza di quel luogo. C'è vigilanza perché c'è pericolo, insito nell'apparente tranquillità del fiume. Che è in se stesso incontenibile, è già quel che sarà, agli occhi del custode.

Il dialogo che sembrava scomparso da queste poesie, e che è componente preziosa dei versi di Pusterla, riappare in modo del tutto inatteso. Il dialogo, dai toni leopardiani, diventa quello con il fiume. E la voce è quella del custode, che descrive la minaccia che sale.

Non ho più tempo di ascoltarti dice il fiume.

Ribolle adesso l’acqua non c’è riva

a tenerla, divaga…

Terra, aria, acqua e fuoco: i quattro elementi fondamentali verso i quali si è sentito attratto l'autore sembrano riuniti nella risposta del Custode (il poeta, colui che guarda), una delle più belle poesie del libro trascritta in parte all'inizio. Qui voglio trascrivere altri versi, che sono versi-ponte, un collante ad alta intensità poetica che tiene insieme armoniosamente il libro. Sono un elenco, in apparenza, una sequenza, capace di riprodurre il mondo.

È vietato lordare le acque.

È vietato pescare di frodo.

È vietato portare di là

chi di là non deve andare:

mendicanti, malati, paure,

disperati di sventura.

Paghino alle dogane

pedaggio ai nostri ponti,

facciano i loro conti o

crepino a casa loro.

Son venuti da terre lontane

son venuti senza invito.

È vietato portare al dito

l’anello della pietà.

Di tutto questo saremo ricambiati. Si immagina il viaggio fatto al contrario, le facce che giustamente ci lasceranno annegare quando avremo bisogno d'aiuto. Perché "quelli" in realtà siamo noi. Fuggire dalla realtà non è possibile.

In Robinie si dice:

…nessuna fuga, qui. Molte realtà,

molte possibili vite.

Molta inquietudine, certo, ma

molta forza. E fiori, anche, inattesi,

gialli su vecchi ronchi.

Vivere più realtà, com’è difficile.

Il ritorno a casa, appunto alla realtà e alle consuetudini, fatte di treni, di aerei che passano, e ancora di paesaggi. La natura senza gli uomini, questi sono i quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco, in fondo nomi della stessa cosa. Le tre cime, i "tre signori" riassumono tutto nelle loro tre figure affratellate alla base ma diverse nella loro evoluzione verso il cielo.

Tre signori.

Il primo nome è la distanza,

il fuoco che brucia lontano,

con tenera angoscia;

poi viene mite il signore

dell’aria e del sangue, la piuma

che splende e scompare;

e infine il terzo è nome di pietra,

radicata nei millenni che dice

di avere pazienza di avere fiducia.

Il libro si chiude nel fuoco, nelle sue varie forme e furie, ma anche nelle sue benevole apparizioni domestiche – è fuoco anche quello del caldo braciere…

Il fuoco, in fondo come l'acqua, appare e scompare, quindi è sempre incombente. Si bruciano i rami potati e le foglie, gli avanzi legnosi… appare la cenere, che è insieme terra e aria, e in entrambe si insinua. L'incendio è anche il rinnovamento del bosco: alberi aspettano il fulmine per anni per finalmente riprodursi.

Margine estremo del fuoco.

Cenere persa nell’aria e terra dolce.

Voce del vento che muove le fronde, discreto.

Così si annuncia il poemetto eponimo quasi in chiusura del libro. Cenere, o terra. Qui tutte le cose si mescolano, alberi e tralicci, terra e cemento. La nostra convivenza con il resto della natura, cioè il nostro modificarla. È cenere, il pulviscolo nell'aria o è lo scarico di un diesel? L'Angelo del senso ha lasciato la terra per sempre? Cenere sono anche bambini morti e affogati o uccisi dalla sete o dagli infiniti morbi che stanno laggiù, dove si vive la realtà di un girone orribile: gli ultimi, gli inguardabili, i nullafacenti… Memorabile la poesia che scaturisce dall'incontro quasi muto con il nigeriano Victor, che si gratta la rogna e scompare nel buio. La poesia può soltanto ritrarlo per sempre, ritrarlo nella sua fuga, contento del minimo incontro umano fortunato. Quello che è lì e che ti ascolta e ti guarda è il poeta, che per un istante è stato simile a lui, simile con simile. Il messaggio civile della poesia di Fabio non è davvero politico, è più antico, riguarda sentimenti di fondo. Indefinibili con le parole, ma profondi. È vero, sembra dire il poeta, c'è il Destino implacabile, l'immutabilità delle cose, ma il poeta non è uno che canta per cantare, è uno che sin dalle origini si ribella ai voleri delle divinità capricciose. Sin dalle origini della poesia e fino ai nostri giorni: Rage, rage against the dying of the light.

In questo viaggio dantesco dentro gli elementi c'è anche un approdo, fragile e provvisorio. Le tempeste di acqua e fuoco sembrano finite, la cenere lentamente si deposita, le colline riprendono la loro forma abituale e provvisoria. Si può tornare a casa. "La strada che prosegue fa un po’ meno paura."

Un poema, cos'è? Forse banalmente il romanzo del poeta. Ecco, come il romanzo, studiato con amore da generazioni di filologi ben noti a Pusterla, il poema è più convenzione che categoria, non essendo realmente definibile. Il romanzo non esiste, il poema non esiste. Ogni poeta scrive il suo poema, lo reinventa, così come il narratore reinventa quel che genere non è mai stato. La struttura stessa, è invenzione. È sicuramente il caso di Cenere, o terra.