Parlare di Carolyn Christov-Bakargiev, significa parlare dell’eccellenza nell’ambito della curatela d’arte contemporanea.

Nata nel 1957 a Ridgewood, in New Jersey, da padre bulgaro e madre italiana – nello specifico, piemontese –, si è trasferita per la prima volta in Italia per concludere i suoi studi in lettere e filosofia alle Università di Genova e Pisa. In seguito, ha iniziato a scrivere per importanti testate quali Flash Art e Il Sole 24 Ore, per poi intraprendere l’attività curatoriale a Villa Medici con l’incarico di organizzare le mostre estive (1998-2000). Dopo essere stata, dal 1999 al 2001, Senior curator al P.S.1 Contemporary Art Center a New York, è tornata in Italia per assumere, dal 2002 al 2008, il ruolo di capo curatore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea di cui ha ricoperto la direzione nell’anno 2009. Ha curato le più prestigiose manifestazioni internazionali d’arte contemporanea: la Biennale di Sydney nel 2008, dOCUMENTA(13) nel 2012 e la Biennale di Istanbul nel 2015. Dal 2016 è tornata a Torino per assumere la direzione congiunta della GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e del Castello di Rivoli. Lasciata la GAM nel 2018, attualmente è la direttrice del Castello di Rivoli e della Fondazione Francesco Federico Cerruti.

Francesco Bonami nel suo libro il Bonami dell’arte la definisce a buon diritto “una delle migliori curatrici del mondo”, “una fondamentalista della curatela”, creatrice di “mostre che in certi momenti diventano pura magia”. A lei dobbiamo inoltre la scoperta di artisti, divenuti poi importantissimi, come William Kentridge, Pierre Huyghe e Doris Salcedo, e mostre che hanno avuto il merito di portare in Italia celebri artisti internazionali, tra cui, recentemente, Ed Atkins (2016), Wael Shawky (2016), Anna Boghiguian (2017), Nalini Malani (2018), Hito Steyerl (2018-2019) e Anri Sala (2019).

Come direttrice del Castello di Rivoli, oltre a confermare le sue ormai note qualità curatoriali, sta dimostrando una particolare abilità nell’intrecciare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati piemontesi, italiani e internazionali, tra cui la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, le OGR, la Fondazione Merz, la Whitechapel Art Gallery e la Tate di Londra e anche il Getty Research Institute di Los Angeles. Le mostre finora proposte dal Castello di Rivoli sotto la sua direzione, non solo hanno rivolto l’attenzione verso gli artisti con cui Carolyn Christov-Bakargiev ha sempre mantenuto un rapporto, dimostrando così la continuità del suo operare, ma nell’approccio, nell’allestimento e nel catalogo che sempre le accompagna, hanno impressa chiaramente la sua eccellente “firma”: mai scontate, sono sempre aperte a molteplici livelli di lettura, sottendono temi di importanza globale, sono caratterizzate da una forte attenzione sia allo spazio espositivo che diventa parte integrante dell’esposizione, sia alle nuove produzioni realizzate appositamente dagli artisti. L’oscillare tra il taglio analitico e quello più allargato nell’affrontare tematiche relative al nostro essere nel mondo, costituisce infine un’altra loro importante qualità.

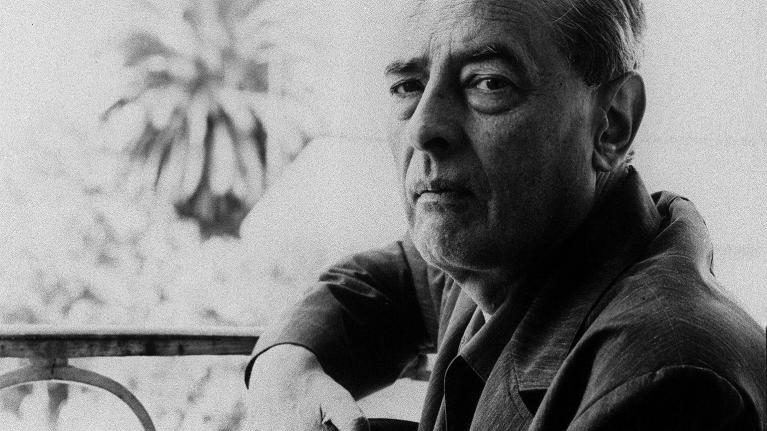

![Carolyn Christov-Bakargiev in occasione del conferimento dell'Audrey Irmas Awards, 2019, ph Lisa Quinones.]()

Carolyn Christov-Bakargiev in occasione del conferimento dell'Audrey Irmas Awards, 2019, ph Lisa Quinones.

Seppur adesso nelle vesti di direttrice, Carolyn Christov-Bakargiev è e rimane nel suo profondo prima di tutto curatrice: sceglie gli artisti, idea con loro le mostre, ne segue la realizzazione, incide sovente nella realizzazione stessa delle opere, al fine di creare esposizioni che fungano da dispositivi per elevarsi dal particolare al globale, dal presente al futuro. Grazie a questo suo onnicompresivo lavoro, il Castello di Rivoli è ancora oggi uno dei più importanti musei di arte contemporanea al mondo e, nello specifico, nel 2019 ha raggiunto ulteriori traguardi.

Innanzitutto, il 17 aprile 2019, a New York, Carolyn Christov-Bakargiev ha ricevuto l’Audrey Irmas Award for Curatorial Excellence 2019, il più importante premio alla carriera curatoriale a livello mondiale, conferitole dal prestigioso Center for Curatorial Studies, Bard College (CCS Bard). Negli ultimi venti anni, il Premio Audrey Irmas ha premiato curatori di fama internazionale il cui lavoro ha contribuito a trasformare la percezione della creazione artistica e la sua valorizzazione nell’esposizione al pubblico. Tom Eccles, Executive Director del CCS Bard, ha affermato che “Carolyn Christov-Bakargiev è una forza singolare nel campo dell'organizzazione mostre. Le sue idee di vasta portata e il suo audace impegno per gli artisti che realizzano opere nuove e ambiziose vanno di pari passo con la sua esplorazione delle storie artistiche e il loro riproporsi. La sua eccezionale dOCUMENTA(13) è stata indubbiamente una delle grandi mostre del nostro tempo”.

Questo premio ha dato ulteriore prestigio e visibilità anche al museo che Carolyn Christov-Bakargiev dirige e che, il 4 maggio 2019, ha aperto al pubblico il suo nuovo polo costituito dalla villa e dalla collezione privata di Francesco Federico Cerruti (Genova, 1922 – Torino, 2015), imprenditore e collezionista scomparso nel 2015. La collezione include quasi trecento opere scultoree e pittoriche che spaziano dal medioevo al contemporaneo, con libri antichi, legature, fondi oro, e più di trecento mobili e arredi tra i quali tappeti e scrittoi di celebri ebanisti. Lo scopo di questo nuovo polo del Castello di Rivoli è creare un modello nuovo di museo d’arte in cui l’arte del passato è osservata da prospettive contemporanee innescando un dialogo unico tra collezioni, tra artisti attuali e capolavori del passato.

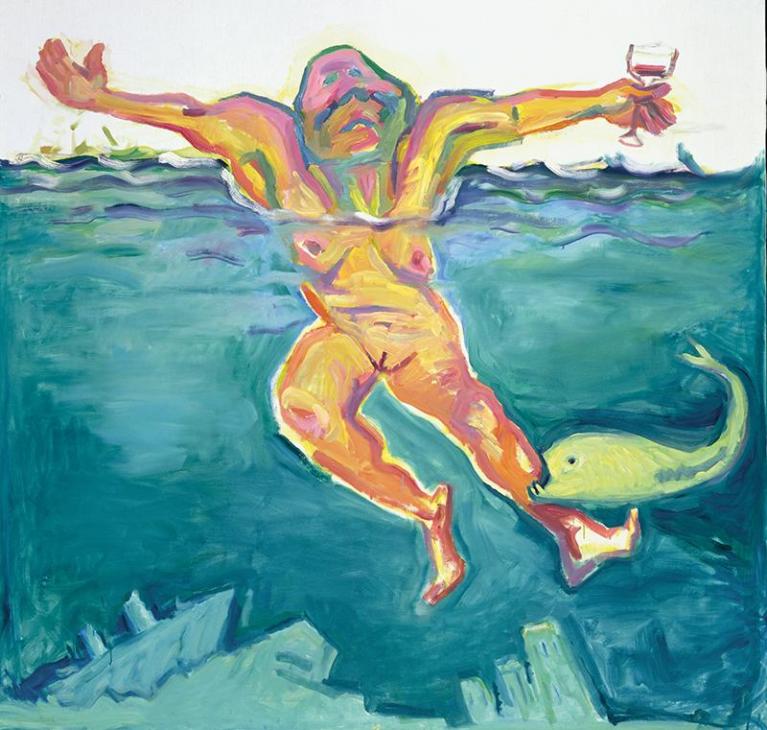

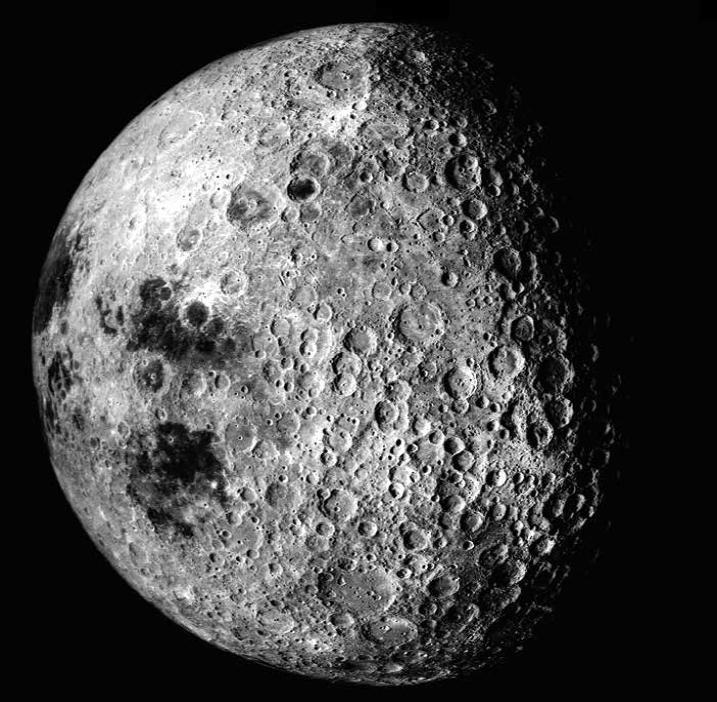

Infine, il 7 maggio si è inaugurato a Venezia, presso Combo – una nuova sede espositiva in campo dei Gesuiti -, The Piedmont Pavilion; ovvero una mostra che, nata da un concetto di Carolyn Christov-Bakargiev e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, ma curata da Marianna Vecellio, presenta opere d’arte provenienti dalle Collezioni del Castello di Rivoli e della Collezione Sandretto Re Rebaudengo oltre a prodotti dell’industria e del territorio piemontese come la Fiat 500 del 1957 e la sonda orbitante TGO (Trace Gas Orbiter) della missione europea ExoMars.

In attesa dei nuovi traguardi ai quali Carolyn Christov-Bakargiev condurrà il Castello di Rivoli, nella seguente conversazione con lei abbiamo approfondito i tre succitati eventi che recentemente l’hanno vista protagonista.

Quest’anno hai ricevuto l’Audrey Irmas Award for Curatorial Excellence, a conferma della tua eccellenza in ambito curatoriale. Guardandoti indietro, quali sono, a tuo avviso, le principali caratteristiche del tuo modo di curare le mostre?

Mi hanno conferito l’Audrey Irmas Award for Curatorial Excellence 2019 per le mostre collettive tematiche che ho curato, dalla Biennale di Sydney Revolutions – Forms ThatTurn a dOCUMENTA(13), dalla Biennale di Istanbul SaltwaterA Theory of Thought Forms a quelle, in precedenza, curate al Castello di Rivoli tra cui Volti nella folla (2004-2005) e La sindrome di Pantagruel (2005).

Ciò che ha caratterizzato il mio lavoro è stato l’oscillare tra mostre personali dedicate ad artisti – che a volte si sono dimostrati grandi dopo che ho realizzato le loro prime personali – e importanti mostre tematiche collettive.

La mostre tematiche collettive sono sempre state connotate da una complessità dal punto di vista dell’argomento trattato, capace però di non mettere in ombra le opere realizzate dagli artisti per quelle occasioni. Per complessità intendo il tentativo di toccare le più rilevanti problematiche dell’epoca in cui viviamo, tra cui, ad esempio, la negoziazione tra rivoluzione digitale e crisi ambientale, lo statuto della soggettività umana all’interno di un mondo in cui occorre trovare una collaborazione tra tutte le specie e le entità viventi sul pianeta. Spesso sono riuscita non solo a mettere a fuoco, ma anche a introdurre molto fortemente questi grandi temi. Ad esempio, dOCUMENTA(13) parlava della relazione tra umano e non umano dal punto di vista dell’equilibrio del pianeta, ma era anche focalizzata sulla distruzione della cultura materiale, delle opere d’arte, poiché la nostra epoca è caratterizzata da grandi guerre, conflitti, diaspore, migrazioni e di conseguenza da una notevole quantità di distruzioni. L’interconnessione così da me messa a fuoco, per cui la catastrofe ecologica e il collasso della biodiversità vanno di pari passo con il collasso della diversità della cultura materiale e immateriale, non era ancora stata affrontata da nessuno e farlo a dOCUMENTA(13) ha permesso di conferire una maggiore profondità a una manifestazione volta, già di per sé, a porre domande, più che a dare soluzioni.

![Carolyn Christov-Bakargiev in occasione del conferimento dell'Audrey Irmas Awards, 2019, ph Lisa Quinones.]()

Carolyn Christov-Bakargiev in occasione del conferimento dell'Audrey Irmas Awards, 2019, ph Lisa Quinones.

Altra importante caratteristica del tuo modo di operare è il rapporto con gli artisti, soprattutto in merito alle nuove produzioni…

Sì, in queste manifestazioni solitamente ho incluso anche numerose opere realizzate per l’occasione. Quello che faccio è parlare con gli artisti, non solo di arte, ma soprattutto del mondo. Da queste conversazioni sul mondo gli artisti trovano l’ispirazione per realizzare opere di grande qualità. Sono infatti nota per aver creato le premesse e le condizioni per l’emergere di capolavori. Spesso le persone pensano che le opere nascano solo dalla mente dell’artista, ma invece sono frutto di un contesto e di una rete di relazioni che le portano ad avere un impatto sulle coscienze. Le opere d’arte partecipano infatti nel dialogo e nel destino del mondo, mettendo a fuoco problemi e indicando possibili soluzioni.

Quando dici che le tue mostre tematiche affrontano le più rilevanti problematiche dell’epoca in cui viviamo, ti riferisci ai temi di più cogente attualità?

No, non mi riferisco all’attualità, in quanto sono d’accordo con l’idea di profonda inattualità espressa da Nietzsche. Il mio obiettivo è invece vedere le cose prima che siano attuali, in modo da agire, da parteciparvi. A dOCUMENTA(13) le opere ruotavano attorno a problematiche ambientali di crisi ecologica (ricordo il notebook che ho pubblicato in quell’occasione sull’antropocene), ma non si era ancora sviluppato un dibattito in merito all’antropocene che è seguito. Non si tratta quindi di riflettere sull’attualità, ma di capire l’emergere di certe condizioni in modo da far sì che il mondo vada in una direzione piuttosto che in un’altra, che avvengano fatti positivi e siano evitate le catastrofi. Si tratta di partecipare al modo in cui una data questione diventa attuale, ma prima che lo diventi.

Passiamo adesso a un secondo traguardo raggiunto in questo anno che riguarda invece il Castello di Rivoli da te diretto: l’apertura al pubblico del nuovo polo del museo costituito dalla Collezione Cerruti. Potresti raccontare quando è iniziata questa vicenda e come si è sviluppata?

![Villa Cerutti esterni.]()

Villa Cerutti esterni.

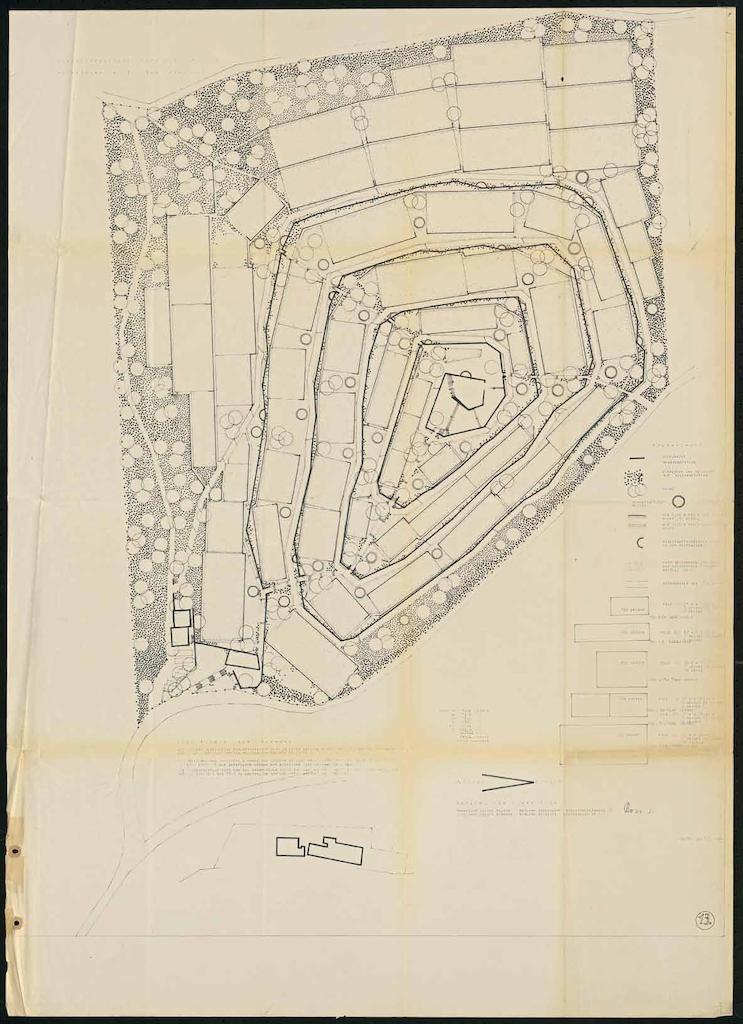

L’apertura della Collezione Cerruti è il terzo grande momento nella storia del Castello di Rivoli. Il primo fu nel 1984 con l’apertura del Castello, sotto la direzione architettonica di Andrea Bruno e artistica di Rudi Fuchs. Il secondo fu il 1999 con l’apertura della Manica Lunga, ancora una volta sotto la direzione architettonica di Andrea Bruno quando al museo era direttore Ida Gianelli. Il terzo momento è il 2019 con l’apertura della villa Cerruti che si trova a soli 400 metri dal Castello.

Sono ormai tre anni che lavoro alla costituzione di questo nuovo polo del museo. L’accordo con la Fondazione Cerruti è stato firmato nella primavera del 2017 e nel luglio dello stesso anno abbiamo fatto l’annuncio accompagnandolo con una mostra al Castello dedicata ai capolavori di de Chirico presenti nella collezione Cerruti. Nella primavera 2018 al museo, inoltre, si è tenuto un convegno su celebri case museo.

Il ragioniere Francesco Federico Cerruti, deceduto nel luglio 2015, era un collezionista riservato ma ben noto nel mondo dell’arte: ad esempio, prestò la sua opera di Bacon per la mostra Volti nella folla al Castello nel 2005, e acquistò un’opera di Franz Kline dopo aver visto al Castello la mia mostra dedicata proprio a quell’artista. Era anche stato iscritto al gruppo degli Amici del Castello di Rivoli nel 1995. Io non l’ho mai conosciuto personalmente, ma sapevo dell’esistenza della sua bellissima collezione tramite Ida Gianelli.

![Villa Cerutti interni.]()

Villa Cerutti interni.

Pochi mesi dopo la sua morte, nel 2016, quando ero appena diventata direttrice del Castello di Rivoli, il dottor Gianluca Ferrero, suo esecutore testamentario, mi ha riferito che la villa e le opere erano confluite nella Fondazione Cerruti, con il lascito di trasformare la villa in spazio aperto al pubblico affidandola in gestione al vicino Castello e con il vincolo di non spostare la collezione in un altro luogo. Per questa ragione la villa e le opere sono state date in comodato al Castello di Rivoli per la relativa gestione e valorizzazione.

Per quanto invece concerne la ristrutturazione dell’immobile, è partita nel 2017 e si è svolta dopo aver portato in depositi tutte le opere, i mobili, i tappeti, i libri che sono stati poi studiati dal punto di vista conservativo e storico-artistico: Luisa Mensi ha studiato e fatto le necessarie manutenzioni e interventi di restauro ai dipinti e sculture, Gherardo Franchina i mobili, Mirco Cattai i tappeti, il centro per il restauro di Venaria i libri. Sono stati realizzati tre impianti d’avanguardia: un impianto di sicurezza ai massimi livelli mondiali per evitare di aggiungere vetrine di protezione (ogni oggetto è infatti stato taggato digitalmente e la sua collocazione è identificata esattamente nella centrale di sicurezza); un sistema di climatizzazione che controlla la temperatura e il livello di umidità; un impianto antincendio capace di garantire il non danneggiamento delle opere in caso di attivazione.

Dopo questo lungo processo di ristrutturazione e studio, il 4 maggio 2019 la villa Cerruti è stata aperta al pubblico: vi possono entrare gruppi di sole dodici persone accompagnate da guide per motivi di sicurezza legati agli ambienti che sono molto piccoli.

In quale modo la collezione del Castello di Rivoli si relazionerà con quella della villa Cerruti?

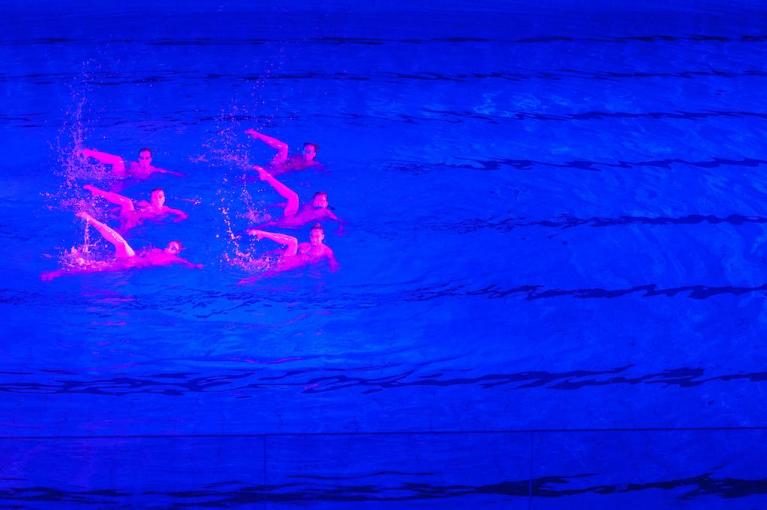

![Veduta di The Piedmont Pavilion, Venezia 2019, ph Formentini Zanatta.]()

Veduta di The Piedmont Pavilion, Venezia 2019, ph Formentini Zanatta.

La visione delle opere della collezione Cerruti è molto importante: per questa ragione, alcune di esse sono state e saranno esposte al Castello secondo percorsi tematici.

Dopo l’esposizione delle opere di de Chirico, il Castello ha accolto alcune delle opere di Andy Warhol provenienti dalla villa e a metà luglio 2019 ospiterà altri lavori, tra cui una Madonna col Bambino dell’allievo di Leonardo Marco d’Oggiono e un omaggio alla Gioconda di Gino De Dominicis, in una mostra legata ai cinquecento anni dalla morte di Leonardo.

Fondamentale è capire che la villa Cerruti fa parte della vita di un museo d’arte contemporanea. Dopo l’era del critico d’arte con Clement Greenberg e dopo l’era del curatore con Harald Szeemann, adesso siamo nell’era del collezionista. Viviamo in un’epoca di archiviazione, dove le modalità secondo cui vengono aggregati dati e informazioni assumono sempre più rilevanza: per questa ragione il metodo intuitivo e associativo del collezionista diventa quanto mai importante da studiare come fenomeno, anche da un punto di vista di sociologia dell’arte. Il Castello di Rivoli, essendo un museo d’arte contemporanea, non poteva pertanto non “collezionare il collezionista”. Esistono alcuni musei d’arte enciclopedici come il Metropolitan e il Louvre che si sono dedicati anche all’arte contemporanea, ma non era mai successo che un museo d’arte contemporanea inglobasse l’antico.

Infine, una domanda sul Padiglione del Piemonte inaugurato a Venezia pochi giorni fa. Come è nata l’idea di dedicare una mostra al Piemonte?

La mostra è curata da Marianna Vecellio. Siamo in un’epoca in cui si assiste a un forte ritorno dei nazionalismi, o almeno a una costruzione mediatica di nazionalismi. Allora ho pensato che ci fosse un vuoto in merito ai regionalismi che invece erano stati molto importanti negli anni Sessanta e Settanta quando si studiava il folklore, le canzoni popolari, si valorizzavano le culture, il cibo e l’ambiente locali. Negli anni Ottanta e Novanta ci sono stati i separatisti regionalisti, anche con la nascita della Lega Nord in Italia, ed erano legati a fattori economici in quanto miravano a rendere autonome le aree economicamente più fiorenti dalle altre con più difficoltà.

Essendo quella attuale un’epoca caratterizzata da grandi nazionalismi, chiamati oggi “sovranisti”, che si contrappongono alla globalizzazione internazionale, ho pensato di creare invece un padiglione per parlare di un territorio che risulta ormai vuoto di riflessione, cioè del territorio attorno al nostro rapporto con la terra locale e nello specifico con la terra della regione Piemonte, con il suo vino, i suoi tartufi, un territorio legato simbolicamente a temi come l’eternità, la metafisica, lo slow-food e l’understatement…. Mi sembrava che la conoscenza legata a una terra specifica fosse un territorio che potesse essere valorizzato in una mostra.

Uno dei momenti propulsivi più importanti dell’arte contemporanea, per esempio, è stato il Congresso di Alba del 1956 voluto dall’artista-chimico-enologo Pinot Gallizio.

![Villa Cerutti interni.]()

Villa Cerutti interni.

In quale relazione il Padiglione si pone nei confronti della Biennale di Venezia 2019 e quali tematiche affronta nello specifico?

Non si tratta esattamente di un padiglione. Non è un padiglione ufficiale della Biennale perché non esiste uno stato del Piemonte, ma è una mostra che si intitola Che tu possa vivere tempi interessanti ai piedi dei monti.… Come evidenzia il titolo, prende spunto dal tema della Biennale di Venezia di questo anno, il cui titolo May You Live In Interesting Timesè un’espressione della lingua inglese a lungo attribuita a un’antica maledizione cinese, della cui esistenza non si ha però effettiva prova e che evoca periodi di incertezza, crisi, guerre, catastrofi; “tempi interessanti” intesi come caratterizzati da eventi negativi.

La mostra nasce da questa riflessione: se da un lato non esiste un paese che si chiama Piemonte, dall’altro esiste una realtà che noi tendiamo a non voler indagare; la specificità di certi territori.

A mio avviso, il Piemonte ha alcune specificità tra cui la volontà di scavalcare le Alpi per connettersi con luoghi molto lontani. Non a caso è stata la Lavazza a ideare la macchina ISSpresso per la Space Station dove, a causa dell’assenza di pressione nello spazio, non era possibile fare il caffè. A Venezia, accanto ad opere d’arte, abbiamo perciò esposto oggetti e invenzioni piemontesi come la ISSpresso, ma anche come la sonda Odyssey, realizzata a Collegno da Thales-Alenia Space, grazie alla quale abbiamo ricevuto e riceveremo le fotografie di Marte.

Altra specificità del Piemonte è il senso di essere orfani: orfani dei Savoia, orfani degli Agnelli e anche dell’Arte povera dei cui artisti in questa regione si vive nell’ombra ma anche fieri di averli avuti. Per la mostra a Venezia, il giovane artista Renato Leotta ha creato un’opera proprio da questa premessa: anziché invadere lo spazio con qualcosa di “suo”, ha deciso di illuminare la mostra con fari di automobile FIAT che ovviamente non illuminano le opere e gli oggetti esposti come farebbero i faretti del museo, ma emettono una luce “cacofonica”.

Caratteristica della mostra è quindi un’ironia e una leggerezza che vanno di pari passo, spero, alla complessità.

Forse l’unione di ironia, leggerezza e profonda complessità è anche caratteristica e qualità della stessa Carolyn Christov-Bakargiev che ringrazio vivamente per avermi concesso questa conversazione.